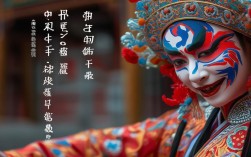

豫剧《桃花庵》是传统戏曲中流传甚广的经典剧目,以其曲折动人的情节、鲜明的人物形象和深刻的思想内涵,深受观众喜爱,该剧以明代为背景,通过书生张文秀与妻子窦氏的悲欢离合,展现了封建社会底层人民的命运沉浮,歌颂了忠贞不渝的爱情与正义终将战胜邪恶的主题。

故事始于书生张文秀进京赶考,途中因战乱被迫与妻子窦氏离散,窦氏带着幼子艰难求生,却恶霸刘荣觊觎其美色,设计将强占为妾,张文秀落难后流落至桃花庵,出家为僧法号“了缘”,多年后,窦氏因思念丈夫,常到桃花庵烧香祈福,与了缘(张文秀)多次相遇却未能相认,直至窦氏之子长大成人,进京赶考高中,窦氏通过当年留下的信物与丈夫相认,最终设计惩治刘荣,夫妻母子得以团圆,恶霸受到应有的惩罚。

全剧以“离散—寻亲—相认—团圆”为主线,情节跌宕起伏,既有战乱年代的人间疾苦,也有夫妻分离的肝肠寸断,更有亲人重逢的悲喜交加,通过细腻的情感描写和巧妙的戏剧冲突,将观众带入那个充满苦难与希望的时代。

人物形象

《桃花庵》的成功离不开塑造得血肉丰满的人物,主要角色的性格特征鲜明,推动了剧情的发展,也承载了剧作的思想内涵。

- 张文秀:落难书生,忠厚善良,重情重义,原本寒窗苦读,一心求取功名,却因战乱命运骤变,流落桃花庵后,他虽剃度为僧,却从未忘记妻子与家庭,内心始终饱含对亲人的思念,在与窦氏多次相遇时,他的欲言又止、内心挣扎,将一个失意文人的隐忍与深情刻画得淋漓尽致。

- 窦氏:贤惠坚韧的传统女性,对爱情忠贞不渝,丈夫失踪后,她独自抚养幼子,面对恶霸刘荣的威逼利诱,她宁死不从,隐忍多年等待丈夫归来,在桃花庵与丈夫相认时,她的悲喜交加、欲说还休,展现了封建女性在苦难中的顽强与智慧。

- 刘荣:仗势欺人的恶霸,贪婪残暴,他强占窦氏,霸占人妻,是封建社会权贵阶层的缩影,最终在窦氏与张文秀的计谋下,其恶行败露,受到惩处,体现了“善恶有报”的传统价值观。

- 陈妙善:桃花庵的尼姑,善良慈悲,是推动剧情的重要配角,她收留了落难的张文秀,多次为窦氏与张文秀传递信息,暗中帮助他们相认,体现了底层人民之间的互助与温情。

主题思想

《桃花庵》以小人物命运折射大时代背景,主题深刻而富有现实意义。

歌颂忠贞不渝的爱情,张文秀与窦氏在战乱中离散,历经十余年磨难,却始终坚守对彼此的感情,窦氏拒绝刘荣的强占,张文秀虽出家却未忘尘缘,他们的爱情超越了世俗的苦难,成为黑暗时代中一抹亮色,体现了人们对美好情感的向往与追求。

批判封建社会的黑暗与不公,战乱导致民不聊生,普通百姓流离失所;恶霸刘荣依仗权势欺压百姓,法律与道德沦为权贵的工具,窦氏的遭遇正是封建社会底层女性命运的缩影,剧作通过展现这些苦难,揭示了封建制度的腐朽与残酷,引发观众对社会的反思。

彰显正义终将战胜邪恶的信念,尽管张文秀与窦氏历经磨难,但最终凭借智慧与坚持惩治了恶霸刘荣,实现了家庭团圆,这一结局符合中国传统文化中“善有善报,恶有恶报”的价值观,传递了人们对正义的期待与信心,给人以精神慰藉。

艺术特色

作为豫剧传统剧目,《桃花庵》在艺术表现上充分体现了豫剧高亢激越、质朴豪放的风格,同时融入了细腻的情感表达与巧妙的戏剧结构。

在唱腔设计上,剧中人物唱段既有豫剧特有的“豫东调”“豫西调”的激昂高亢,也有表现悲情的慢板、哭腔,例如窦氏在桃花庵哭诉丈夫的唱段,旋律婉转凄凉,字字含泪,将人物内心的悲痛展现得淋漓尽致;张文秀出家后的唱段则融入了佛家音乐的空灵,表现出内心的挣扎与超脱。

在表演形式上,演员通过水袖、台步、眼神等程式化动作,塑造人物性格,窦氏的端庄贤惠、张文秀的书卷气、刘荣的蛮横霸道,都通过精准的表演得以体现,尤其是“相认”一场,窦氏与张文秀从陌生到怀疑,再到确认彼此身份的过程,通过细腻的表情变化和身段动作,将情感推向高潮,极具感染力。

在语言风格上,剧本采用河南方言,语言质朴通俗,贴近生活,既有文人的雅致,也有市井的俚语,生动展现了明代河南地区的地域文化特色,例如窦氏与刘荣对峙时的台词,既体现了女性的刚烈,也充满了民间智慧,让观众倍感亲切。

《桃花庵》核心人物与性格特征表

| 人物 | 身份 | 性格特征 | 关键情节 |

|---|---|---|---|

| 张文秀 | 落难书生 | 忠厚、重情、隐忍 | 进京赶考落难,出家为僧,与妻相认 |

| 窦氏 | 张文秀之妻 | 贤惠、坚韧、刚烈 | 被强占为妾,等待丈夫,设计惩恶霸 |

| 刘荣 | 恶霸 | 蛮横、贪婪、残暴 | 强占窦氏,最终被惩处 |

| 陈妙善 | 桃花庵尼姑 | 善良、慈悲、智慧 | 收留张文秀,助夫妻相认 |

相关问答FAQs

问:《桃花庵》中张文秀与窦氏多次相遇却未能相认,这一情节有何作用?

答:这一情节是剧作的重要戏剧冲突,既增强了剧情的曲折性,也深化了人物的情感,张文秀与窦氏在桃花庵多次擦肩而过,却因种种误会(如张文秀出家、窦氏身份不明)无法相认,这种“咫尺天涯”的设定,将人物内心的思念、焦急与隐忍推向极致,让观众为主角的命运揪心,通过陈妙善的暗中帮助,逐步解开误会,既体现了配角的作用,也为最终的相认积蓄了情感力量,使团圆结局更具感染力。

问:豫剧《桃花庵》在当代为何仍能引发观众共鸣?

答:剧作以“忠贞爱情”“善恶有报”为主题,这些价值观具有超越时代的普遍性,无论哪个时代,人们对美好情感的向往、对正义的追求都是共通的,剧中张文秀与窦氏的分离与团聚,映射了普通人在乱世中的生存困境与对家庭团圆的渴望,这种情感共鸣超越了时代背景,豫剧高亢激越的唱腔、质朴真实的表演,以及剧中蕴含的民间智慧与地域文化特色,也让当代观众感受到传统戏曲的艺术魅力,从而产生文化认同与情感连接。