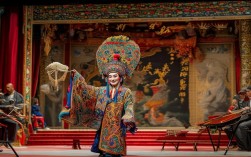

戏曲《抬花轿》作为传统戏曲中的经典剧目,以其喜庆热闹的剧情、鲜活生动的人物和极具地方特色的音乐唱腔,深受观众喜爱,而“全场音频”作为该剧目艺术魅力的完整载体,不仅保留了戏曲表演中的唱腔、念白、伴奏、锣鼓等核心元素,更通过声音的层次感与细节处理,让听众仿佛置身于戏台现场,感受到传统戏曲独有的艺术张力,以下将从音频的内容构成、艺术特色、文化价值及欣赏方法等方面,详细解读“戏曲抬花轿全场音频”的独特之处。

全场音频的核心内容构成

戏曲《抬花轿》的全场音频并非简单的“声音记录”,而是对舞台表演的二次艺术加工与完整呈现,其内容涵盖唱腔、伴奏、念白、音效等多个维度,共同构建出立体丰满的听觉空间。

唱腔与念白:人物情感的“声音载体”

《抬花轿》以河南豫剧为代表性剧种,其唱腔高亢激越、婉转细腻,充满浓郁的乡土气息,音频中,主要人物的唱段各有特色:女主角周凤莲的唱腔柔美中带着娇俏,如《坐轿》选段中“府门以外上轿去”一句,通过真假声转换和滑音技巧,将新娘出嫁时的羞涩与喜悦展现得淋漓尽致;而抬轿的轿夫则以诙谐的念白和粗犷的唱腔(如“吆喝”式的“嗨哟”),营造出市井生活的鲜活感,念白部分则保留了豫剧的方言韵味,如“中”“恁”等方言词汇的运用,增强了地域真实感。

伴奏与锣鼓:节奏氛围的“声音骨架”

伴奏是戏曲音乐的“灵魂”,《抬花轿》的音频中,板胡、唢呐、笙等传统乐器的配合至关重要,板胡的高亢领奏贯穿始终,唢呐则在喜庆段落(如花轿启程、婚礼仪式)吹奏出欢快的旋律,锣鼓经(如“急急风”“四击头”)则通过不同节奏的变换,模拟抬轿时的“颠轿”“跑轿”等动作,形成强烈的节奏张力,轿夫抬轿时的“三颠一晃”,通过锣鼓的“仓才 仓才 仓才 仓”和乐器的快速滑音,生动还原了轿子的动态感,让听众在听觉中“看见”轿夫们摇晃前进的画面。

音效细节:舞台场景的“声音还原”

除了核心的唱腔与伴奏,全场音频还包含丰富的环境音效,如人群的喧闹声、鞭炮声、花轿的晃动声、衣物的摩擦声等,这些细节并非简单的背景音,而是对舞台场景的“声音补全”,周凤莲上轿时的裙裾摆动声、轿夫脚步的“咚咚”声,通过音频的层次处理,让听众清晰感知到人物的动作与场景的转换,仿佛置身于热闹的婚礼现场。

艺术特色:声音中的“戏曲美学”

《抬花轿》全场音频的艺术特色,在于其对戏曲“唱、念、做、打”的全方位声音化呈现,以及地方戏曲韵味的极致保留。

节奏的戏剧性变化

音频中,节奏的快慢、强弱变化与剧情发展紧密相连,从开场周凤莲待嫁时的舒缓节奏(如“绣楼梳妆”段落,弦乐悠扬,唱腔婉转),到抬轿途中的热烈奔放(锣鼓密集,唢呐高亢),再到婚礼高潮的欢腾喜庆(打击乐与唱腔交织),形成“舒缓—紧张—热烈”的戏剧性节奏曲线,让听众在声音的起伏中感受剧情的张力。

方言与唱腔的“地域烙印”

豫剧《抬花轿》的音频以河南方言为基础,唱腔中的“上滑音”“下滑音”“颤音”等技巧,充满了中原地区的语言韵律,周凤莲唱段中的“哎呀呀”通过拖腔和装饰音,既表现了少女的娇憨,又凸显了豫剧“腔随字转、字正腔圆”的特点,这种方言与唱腔的融合,使音频具有鲜明的地域标识,成为传统戏曲“活态传承”的重要载体。

表演与音乐的“声画同步”

虽然音频是“无画面”的艺术,但通过声音的模拟,实现了“听声见人”的效果,轿夫抬轿时的“做功”(如颠轿、跌跤),通过唱腔的突然拔高、锣鼓的急促停顿,以及轿夫的“吆喝”声,让听众在脑海中构建出轿夫们憨态可掬的动作画面;而周凤莲坐轿时的“水袖功”,则通过弦乐的婉转和唱腔的细腻处理,传递出人物内心的波动。

3、文化价值:传统戏曲的“声音档案”

《抬花轿》全场音频不仅是艺术欣赏的载体,更是传统戏曲文化的“声音档案”,具有重要的历史与文化价值。

非遗传承的数字化保存

随着时代发展,传统戏曲面临“传承断层”的风险,而全场音频通过数字化手段,完整记录了经典剧目的唱腔设计、伴奏配器、表演程式等,为戏曲研究、教学和传承提供了宝贵的“声音样本”,老一辈艺术家(如豫剧大师唐喜成)的演唱版本,通过音频得以留存,成为后人学习模仿的范本。

民俗文化的“活态呈现”

《抬花轿》以传统婚嫁习俗为背景,音频中通过唱词、念白和音效,还原了古代中原地区的婚礼场景——如“抬轿”“撒轿”“拜堂”等仪式,以及“催妆轿”“拦门”等民俗活动,这些声音元素不仅是剧情的需要,更是民俗文化的“声音记忆”,让听众在欣赏戏曲的同时,了解传统婚俗的文化内涵。

大众情感的“共鸣纽带”

《抬花轿》的剧情充满喜剧色彩,音频中诙谐的念白、欢快的唱腔和热闹的锣鼓,传递出“喜庆吉祥”的情感内核,这种情感具有跨时代的普世性,无论是老年人对传统戏曲的怀旧,还是年轻人对“非遗文化”的好奇,都能通过音频感受到传统戏曲的“烟火气”与生命力,成为连接不同代际的情感纽带。

如何欣赏全场音频:从“听热闹”到“听门道”

欣赏《抬花轿》全场音频,不仅要关注“好不好听”,更要从“唱腔、节奏、细节”等方面品味其中的艺术门道。

关注唱腔的“流派特色”

豫剧《抬花轿》的唱腔属于“祥符调”,以“大气磅礴、细腻传神”著称,欣赏时可注意演员的“气口”(换气技巧)、“润腔”(装饰音处理)和“行当特点”(如闺门旦的娇俏、丑角的诙谐),感受不同人物的性格差异。

捕捉锣鼓的“节奏密码”

锣鼓是戏曲的“节拍器”,欣赏时可重点关注不同锣鼓经的运用——如“慢长锤”表现舒缓,“快长锤”表现紧张,“紧急风”表现突然事件,通过节奏的变化理解剧情的推进。

对比不同版本的“艺术差异”

同一剧目在不同演员、不同剧团演绎下,音频风格可能存在差异,河南豫剧院的版本更注重“传统韵味”,而现代改编的版本可能在配器中加入西洋乐器,对比欣赏,能更深入理解传统戏曲的“变与不变”。

相关问答FAQs

Q1:戏曲《抬花轿》全场音频中最经典的唱段是哪一段?为什么?

A:最经典的唱段是女主角周凤莲的《坐轿》选段,尤其是“府门以外上轿去,大轿颠起喜在心”一句,该唱段集中展现了豫剧唱腔的特点:通过真假声转换(“喜在心”的“心”字用假声高腔)、滑音(“上轿去”的“去”字下滑)和节奏变化(由缓到急),将新娘出嫁时的羞涩、期待与喜悦刻画得淋漓尽致,唱段配合唢呐与锣鼓的欢快旋律,成为《抬花轿》的“标志性声音符号”,几乎涵盖了戏曲“唱、念、做、打”的核心元素,因此被奉为经典。

Q2:不同流派的《抬花轿》全场音频有哪些差异?如何选择?

A:不同流派的《抬花轿》音频主要差异体现在唱腔风格、伴奏乐器和表演节奏上。

- 豫剧祥符调版本(如唐喜成版):唱腔高亢激越,以板胡为主奏乐器,锣鼓密集,节奏明快,更侧重“乡土气息”和“喜剧张力”;

- 越剧版本(如《抬花轿》移植本):唱腔婉转细腻,以二胡、琵琶为主奏,旋律柔美,节奏舒缓,更突出“闺门旦”的娇羞与柔情;

- 京剧改编版:唱腔融合西皮流水板的明快与二黄慢板的深沉,加入京胡伴奏,表演程式更严谨,适合喜欢“国粹韵味”的听众。

选择时可依据个人偏好:若喜欢热闹喜庆,选豫剧版;若偏爱婉约抒情,选越剧版;若注重传统程式,选京剧版。