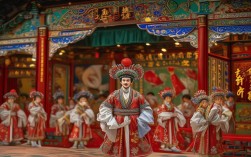

河南豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演和浓郁的生活气息,深受群众喜爱,在众多经典题材中,“姊妹移嫁”是一类以女性命运为核心,展现封建社会婚嫁习俗与家庭伦理的独特叙事,这类故事往往围绕两位性格迥异的姊妹展开,通过她们在“移嫁”(出嫁)过程中的不同遭遇与选择,折射出传统礼教对女性的束缚、个体意识的觉醒以及复杂的人性光辉。

“姊妹移嫁”题材多植根于明清以来的民间传说,后经豫剧艺人的加工改编,成为地方戏舞台上的常演剧目,其核心冲突往往集中于“婚嫁”这一人生大事上:在“父母之命、媒妁之言”的封建框架下,姊妹二人可能因家庭变故、相貌差异、性格冲突等原因,面临截然不同的婚嫁命运,大姐或许因“长姐如母”的责任感被迫牺牲个人幸福,嫁入不情愿的家庭;二妹则可能因反抗精神或机缘巧合,在婚嫁过程中经历波折,最终实现某种程度的自我救赎,这种对比不仅增强了故事的戏剧张力,更深刻揭示了传统社会中女性命运的偶然性与必然性。

以豫剧传统剧目《姊妹易嫁》为例(虽非严格“移嫁”,但属姊妹婚嫁题材的典型),故事讲述了妹妹素娥因姐姐婚姻变故,代姐出嫁的曲折经历,起初,妹妹对代嫁充满抗拒,甚至以死相逼,但在得知姐夫张生是个重情重义的读书人,且姐姐与张生已有情分后,逐渐从抗拒到理解,最终主动承担起“移嫁”的责任,剧中,妹妹的心理转变是关键:从对包办婚姻的愤怒,到对姐夫人品与姐姐处境的共情,再到对自身价值的重新审视,这一过程展现了女性在封建礼教夹缝中逐渐萌发的自主意识,而姐姐的隐忍与牺牲,则代表了传统女性“为家庭、为姊妹”的伦理观念,二者共同构成了复杂而真实的女性群像。

从艺术表现来看,豫剧“姊妹移嫁”题材充分发挥了其“唱念做打”的综合优势,唱腔上,运用豫剧特有的“豫东调”“豫西调”等板式,通过大段的【慢板】【二八板】【流水板】等,细腻刻画人物内心的悲喜,妹妹在得知代嫁真相时的【慢板】,唱腔时而低回婉转,时而高亢激越,将委屈、挣扎到释然的情绪层层递进;而大姐在送嫁时的【二八板】,则多用苍凉悲切的音调,传递出“为姊妹牺牲”的无奈与决绝,表演上,演员通过水袖功、台步、眼神等细节,强化人物性格:妹妹的“甩袖”“跺脚”表现其倔强,大姐的“垂首拭泪”“背身挥别”则凸显其隐忍,这些艺术手法的运用,使“姊妹移嫁”的故事更具感染力,让观众在视听体验中感受到人物命运的跌宕。

从文化内涵看,“姊妹移嫁”题材是传统社会伦理与个体意识碰撞的缩影,它反映了封建婚嫁制度对女性的压迫——无论是被迫代嫁的妹妹,还是主动牺牲的大姐,她们的命运都难以逃脱“以夫为纲”的枷锁;故事中姊妹间的互助与理解,又展现了人性中温暖的一面,超越了单纯的“压迫与反抗”二元对立,呈现出更丰富的伦理维度,在当代改编中,这类故事往往被赋予新的时代意义,强调女性对自我价值的追求和对个体幸福的争取,使其成为连接传统与现代的文化桥梁。

以下是关于“河南豫剧姊妹移嫁”的相关问答:

FAQs

问:“姊妹移嫁”是豫剧中的具体剧目名称吗?还是一类题材的统称?

答:“姊妹移嫁”并非单一豫剧剧目的固定名称,而是豫剧传统中以“姊妹二人婚嫁经历”为核心情节的一类题材统称,这类题材在不同地区、不同戏班中可能有不同的名称,如《姊妹易嫁》《花为媒》(部分情节涉及姊妹婚嫁)、《两姐妹》等,但核心叙事均围绕姊妹在婚嫁过程中的命运展开,通过对比性格、遭遇与选择,展现女性在封建社会中的生存状态与情感世界。《姊妹易嫁》是最具代表性的剧目之一,被多个豫剧流派搬上舞台,成为经典。

问:豫剧“姊妹移嫁”题材为何常以“悲剧”或“带有悲剧色彩的和解”为结局?这是否反映了传统社会对女性命运的悲观认知?

答:豫剧“姊妹移嫁”题材的结局确实多带有悲剧色彩或“悲欣交集”的和解,这并非单纯的传统社会悲观认知,而是对封建礼教下女性命运复杂性的深刻揭示,悲剧结局(如大姐被迫嫁入不幸家庭、妹妹抗争失败)直接批判了“父母之命”“门第观念”对个体幸福的扼杀,引发观众对女性处境的同情与反思;“和解式”结局(如妹妹代嫁后与姐夫相敬如宾、姊妹理解彼此牺牲)则展现了女性在压迫中寻找精神出路的能力——她们或许无法彻底改变制度,但通过亲情、责任与自我调适,在悲剧中寻得一丝慰藉,这种结局既符合传统戏曲“苦情戏”的审美习惯(以悲为美,触动人心),也暗含对人性坚韧的肯定,超越了简单的悲观,而是对“在困境中寻找光明”的礼赞。