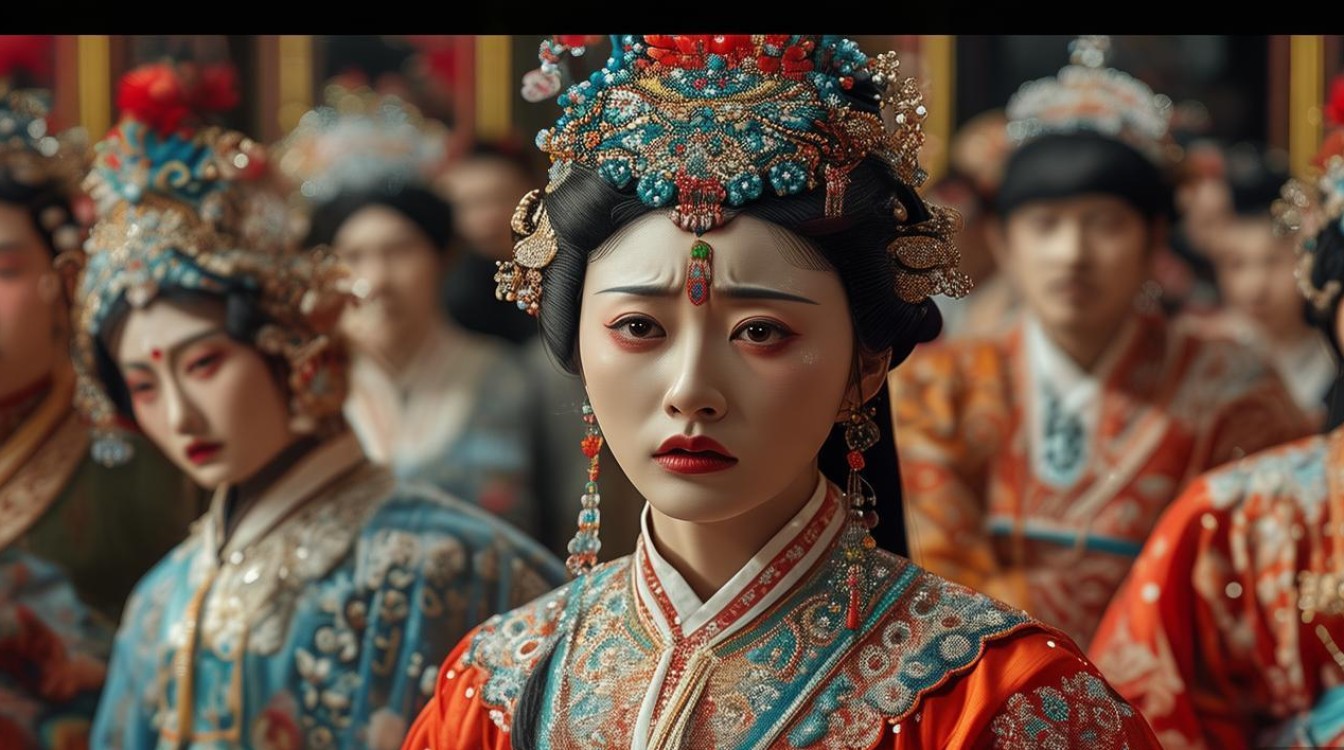

秦香莲的故事自宋代以来便在民间广为流传,经过戏曲艺术的演绎,成为家喻户晓的经典悲剧,传统戏曲中,《铡美案》以包公铡陈世美作结,留下了“负心汉终得恶报”的道德警示,在长期的舞台实践中,不同剧种、不同时期的创作者基于对人物命运的延伸思考,衍生出丰富的“后续”剧情,这些续写或延续悲剧内核,或注入新的时代精神,共同构成了秦香莲故事的多元面貌。

传统民间传说中的后续脉络

在民间口头文学中,秦香莲的后续故事多围绕“子女复仇”与“家族兴衰”展开,一种流传较广的说法是,秦香莲被包公救下后,独自抚养一双儿女(长子名陈英,次子名春哥,女儿名冬妹),多年后,陈英中状元,得知身世后愤而告状,最终与包公合力将陈世美的余党(如国太、太监等)铲除,陈门家族重归正轨,这种续写延续了“善恶有报”的逻辑,强调子女对母亲的孝道和对父权的反抗,符合传统伦理中“父债子偿”的叙事惯性。

另一种版本则更具悲剧色彩:秦香莲在铡美案后因悲伤过度郁郁而终,其子女流落民间,虽才华横溢却因“陈世美之子”的身份屡遭歧视,最终遁入空门,这种结局强化了“权力对个体的碾压”,即便陈世美已死,其家族仍被世俗偏见所困,暗含对社会不公的批判。

不同剧种的后续剧目及艺术特色

戏曲舞台上的秦香莲后续,因剧种风格、地域文化的差异,呈现出多样化的面貌,以下列举几个代表性剧种的后续剧目及其核心情节与艺术特色:

| 剧种 | 后续剧目名称 | 核心情节 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《秦香莲后传》 | 陈英中状元后认母,与包公设计引出陈世美余党,最终将国太、太监伏法,陈门恢复名誉。 | 唱腔高亢激昂,强调“忠孝节义”,通过大段西皮导板、原板展现陈英的愤懑与决绝,包公形象更显“刚正威严”。 |

| 豫剧 | 《香莲案后传》 | 秦香莲携子流落他乡,为村民申冤对抗新任贪官,过程中揭露陈世美与朝中权贵的勾结,最终协助包公整顿吏治。 | 唱腔朴实无华,贴近生活,融入河南民间小调,突出秦香莲“为民请命”的坚韧,更具底层视角的现实关怀。 |

| 越剧 | 《秦香莲新传》 | 秦香莲在铡美案后拒绝朝廷封赏,自立门户开设义学,以教书为生,培养子女成才,晚年以“师者”身份感化陈氏后人。 | 唱腔婉转柔美,注重内心刻画,通过清板、中板展现秦香莲从“悲情受害者”到“独立女性”的转变,凸显女性意识的觉醒。 |

| 黄梅戏 | 《秦香莲外传》 | 陈世美死后魂魄不散,托梦向秦香莲忏悔,秦香莲在子女的陪同下到其坟前祭奠,最终选择“放下仇恨,以德报怨”。 | 唱腔细腻抒情,加入“阴司腔”表现陈世美的忏悔,以“梦境”为纽带构建虚实结合的叙事,传递“宽容”与“和解”的现代理念。 |

现代文艺作品中的后续改编

进入当代,秦香莲的后续故事突破传统戏曲框架,在影视剧、新编话剧等载体中呈现出更复杂的主题,2010年京剧新编戏《包公·秦香莲》中,后续剧情加入陈世美“被权势逼迫”的苦衷——他实为保护秦香莲儿女而被迫入赘,其悲剧性被归因于封建皇权的压迫,秦香莲最终选择“原谅”,并致力于推动制度改革,避免类似悲剧重演,这种改编弱化了个人道德批判,转向对制度层面的反思,赋予故事更深刻的现代意义。

在电视剧《新铡美案》(2004年)中,后续剧情以“陈门后代”为主线:陈英中状元后成为清官,却因“陈世美之子”的身份在朝中受排挤,与秦香莲共同对抗朝中贪腐势力,剧中通过“身份认同”与“家族荣辱”的冲突,探讨了“出身”与“个人选择”的关系,秦香莲的形象也从“被动受害者”转变为“主动引导者”,体现了新时代对“女性力量”的肯定。

秦香莲后续的文化意义

秦香莲故事的后续发展,本质上是戏曲艺术“与时俱进”的体现,从最初的道德训诫,到后来的家族恩怨,再到对制度、人性的深度挖掘,后续剧情不仅丰富了人物形象,更折射出不同时期的社会价值观,传统版本中的“善恶报应”满足了底层民众对公平的朴素追求,而现代改编中的“宽容”“制度反思”则呼应了当代社会对人性复杂性的理解与对和谐关系的向往,这些后续故事如同多棱镜,让经典在传承中不断焕发新的生命力,成为观察中国社会文化变迁的鲜活样本。

相关问答FAQs

Q1:不同剧种的秦香莲后续剧情为何差异较大?

A1:差异主要源于三方面:一是地域文化影响,如京剧受宫廷文化影响,强调“忠孝节义”,豫剧根植中原民间,更贴近底层生活,突出“抗争与正义”;二是观众审美需求,传统观众偏爱“善恶有报”的圆满结局,现代观众则更关注人物内心与时代主题;三是艺术表现手法,各剧种唱腔、表演形式不同(如京剧重程式,越剧重抒情),为适配艺术特点,剧情侧重点也会调整,如黄梅戏擅长抒情,便通过“梦境”“忏悔”等情节深化情感冲突。

Q2:现代改编的秦香莲后续为何常加入“宽恕”元素?

A2:现代改编加入“宽恕”元素,是对传统“快意恩仇”叙事的超越,当代社会更强调“和解”与“人性复杂”,秦香莲的宽恕不再是懦弱,而是历经苦难后的精神升华,体现“以德报怨”的东方智慧;这种改编更具现实意义——在法治社会中,复仇并非解决问题的唯一途径,通过制度反思与人性沟通才能实现真正的正义。《包公·秦香莲》中秦香莲选择原谅并推动改革,正是对“以暴制暴”的反思,传递了“用爱化解仇恨”的现代价值观。