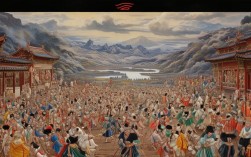

京剧,被誉为“国粹”,是中国戏曲艺术的杰出代表,集唱、念、做、打于一体,融合了音乐、舞蹈、文学、美术等多种艺术形式,它形成于清代中期的北京,在徽班进京的背景下,吸收了昆曲、汉调、秦腔等剧种的养分,经数百年发展演变,最终成为影响深远的世界级非物质文化遗产,京剧不仅是中国传统文化的活态载体,更以其独特的艺术魅力,成为连接古今、沟通中外的重要文化纽带。

历史渊源:从徽班进京到“国粹”诞生

京剧的起源与清代乾隆年间(1790年)的“徽班进京”直接相关,为庆祝乾隆帝八十寿辰,来自安徽的四大徽班(三庆班、四喜班、和春班、春台班)进京献艺,凭借二黄、西皮等声腔的鲜活表现力和丰富的剧目,迅速在北京站稳脚跟,此后,徽班在演出中不断吸收汉调(以西皮为主要声腔,来自湖北)、昆曲(“百戏之祖”,典雅细腻)、秦腔(高亢激越,以“梆子”为板式)等剧种的精华,逐渐形成了以西皮、二黄为主要声腔,兼有昆腔、吹腔、拨子等腔调的“皮黄腔”体系。

道光至咸丰年间,程长庚、余三胜、张二奎三位艺术家并称“老生三鼎甲”,他们以不同风格奠定了京剧老生行当的基础,标志着京剧艺术的基本形成,此后,京剧流派纷呈,名家辈出:梅兰芳创立“梅派”,以“雍容华贵”开创旦角艺术新境界;马连良的“马派”老生苍劲洒脱;裘盛戎的“裘派”花脸雄浑豪放……这些流派大师不仅推动了京剧表演艺术的成熟,更让京剧从北京走向全国,成为最具代表性的中国剧种。

艺术特色:程式化与虚拟化的完美统一

京剧的艺术魅力在于其高度程式化的表演体系和虚拟化的舞台呈现,形成了“有声必歌,无动不舞”的美学原则。

声腔与音乐:京剧以“皮黄腔”为核心,西皮腔明快活泼,多表现激昂、欢快的情绪;二黄腔苍凉深沉,多抒发悲愤、忧郁的情感,还有反西皮、反二黄等变化腔调,以及昆曲的“吹腔”、梆子的“拨子”等辅助腔调,共同构成丰富的音乐表现力,伴奏乐器以“文场”(京胡、京二胡、月琴、三弦、笛子等)和“武场”(板鼓、锣、钹等)为主,京胡的明快与板鼓的节奏感相得益彰,为表演提供精准的音乐支撑。

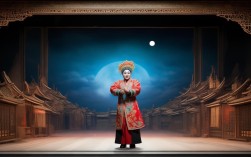

表演程式:京剧的表演动作高度规范,被称为“程式化表演”。“唱、念、做、打”是京剧的四大基本功:“唱”指歌唱,讲究“字正腔圆”;“念”指念白,分为“韵白”(戏曲化、音乐化的念白)和“京白”(北京方言化的念白);“做”指身段动作,包括手、眼、身、法、步的配合,如“兰花指”“台步”“水袖功”等;“打”指武打,通过翻、扑、跌、打等动作展现战斗场面,讲究“武戏文唱”,在激烈中见韵味。

虚拟化舞台:京剧舞台没有实景布景,通过演员的表演虚拟时空,演员手执马鞭绕场一周,代表策马奔腾;划桨的动作配合身段,便是在江中行船;开门、关门仅凭手势,无需真实道具,这种“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”的虚拟性,为观众留下了广阔的想象空间,体现了中国传统美学“虚实相生”的精髓。

脸谱与行头:京剧脸谱是角色性格的直观呈现,净角(花脸)常用色彩象征人物特质:红色代表忠义(如关羽),黑色代表刚直(如包拯),白色代表奸诈(如曹操),蓝色代表骁勇(如窦尔敦),旦角的“贴片子”(额头到鬓角的装饰)和生角的“髯口”(胡须)也各有讲究,通过化妆与服饰(行头)强化角色特征,行头分为“蟒、靠、帔、褶”等基本样式,色彩鲜明、纹样精美,兼具审美与象征功能。

行当分类:生旦净丑,各具千秋

京剧角色根据性别、年龄、性格、职业等分为“生、旦、净、丑”四大行当,每个行当下又细分不同分支,形成完整的角色体系。

| 行当 | 细分分支 | 代表人物 | 代表作品 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 生 | 老生(中年以上男性,戴胡须) | 余叔岩、马连良 | 《定军山》《空城计》 | 唱腔苍劲沉稳,表演庄重威严,分“安工老生”(重唱功)、“衰派老生”(重做功)、“靠把老生”(重武打) |

| 小生(青年男性,分文武) | 叶盛兰 | 《白蛇传》《柳荫记》 | 唱腔清亮,动作儒雅,文小生重念白,武小生重翻打 | |

| 武生(擅长武打的男性) | 盖叫天、李少春 | 《三岔口》《长坂坡》 | 身手矫健,以“短打”(轻便装束)和“长靠”(扎靠旗)区分风格 | |

| 红生(勾红脸的男性,如关羽) | 李和曾 | 《古城会》《华容道》 | 兼具老生的沉稳与净角的威猛,重“功架” | |

| 旦 | 青衣(端庄正派的女性,穿青褶子) | 梅兰芳、程砚秋 | 《贵妃醉酒》《霸王别姬》 | 唱腔婉转,表演端庄,重唱功,又称“正旦” |

| 花旦(活泼俏丽的年轻女性) | 荀慧生、赵燕侠 | 《红娘》《拾玉镯》 | 唱念轻快,动作灵巧,重表情与身段 | |

| 刀马旦(擅长武打的女性将领) | 尚小云、杜近芳 | 《穆桂英挂帅》《樊江关》 | 兼唱做打,扎靠旗,持刀枪,英姿飒爽 | |

| 老旦(老年女性) | 李多奎、王梦云 | 《杨门女将》《钓金龟》 | 唱腔苍劲,表演稳重,模仿老年体态 | |

| 净 | 铜锤花脸(以唱功为主) | 裘盛戎、金少山 | 《铡美案》《探阴山》 | 唱腔浑厚,气势磅礴,重“唱、念” |

| 架子花脸(以做功为主) | 袁世海、侯喜瑞 | 《野猪林》《李逵探母》 | 表演夸张,身段丰富,重“做、打”,刻画性格鲜明的角色 | |

| 武花脸(擅长武打的净角) | 钱浩梁、于魁智 | 《艳阳楼》《金钱豹》 | 动作刚猛,开打火爆,重翻跌摔打 | |

| 丑 | 文丑(以念白、插科打诨为主) | 萧长华、马增寿 | 《群英会》《审头刺汤》 | 语言幽默,表情滑稽,分“方巾丑”(文人)、“褶子丑”(小吏)等 |

| 武丑(擅长翻打的丑角) | 张春华、谷子华 | 《三岔口》《时迁偷鸡》 | 身手敏捷,动作轻巧,重“矮子功”“变脸”等绝技 |

经典剧目:历史长河中的文化瑰宝

京剧剧目丰富,现存传统剧目超过5000出,题材涵盖历史演义、民间传说、社会生活等,其中许多剧目已成为文化符号。

- 《霸王别姬》:取材于楚汉相争,梅兰芳饰虞姬,杨小楼饰项羽,虞姬的“剑舞”融合了舞蹈与身段,唱段“看大王在帐中和衣睡稳”婉转凄美,展现了英雄末路的悲壮与儿女情长的缠绵。

- 《贵妃醉酒》:梅派代表作,梅兰芳通过“卧鱼衔杯”“扇舞”等动作,将杨贵妃从期盼到失望的复杂情感刻画得淋漓尽致,被誉为“有形之舞,无声之诗”。

- 《铡美案》:传统包公戏,裘盛戎饰包拯,唱段“包龙图打坐在开封府”气势恢宏,展现了包公的铁面无私与刚正不阿。

- 《三岔口》:武打戏经典,任堂惠与刘利华在黑暗中摸黑打斗,通过翻、滚、跌、打等动作,将虚拟化表演发挥到极致,被誉为“无实物表演的巅峰”。

- 《锁麟囊》:程派名剧,荀慧生饰薛湘灵,通过“春秋亭避雨”“赠囊”等情节,展现了富贵不淫、贫贱不移的品格,唱腔“一霎时把七情具以味尽”细腻动人。

传承现状:守正创新中的文化延续

2006年,京剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录;2010年,被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”,近年来,京剧在传承与创新中不断探索:国家通过“非遗保护”“名家传戏”等工程扶持传统剧目,培养青年演员(如王珮瑜、李胜素等);新编京剧(如《大唐贵妃》《曹操与杨修》)融合现代舞台技术,尝试题材创新;短视频平台上,京剧“国潮”表演吸引年轻观众,让古老艺术焕发新活力,京剧仍面临传承人老龄化、传统剧目创新不足等挑战,如何在“守正”与“创新”间找到平衡,仍是业界思考的课题。

相关问答FAQs

Q1:京剧与其他戏曲剧种(如昆曲、越剧)的主要区别是什么?

A1:京剧与昆曲、越剧同属中国戏曲,但艺术特色差异显著,声腔上,京剧以“皮黄腔”(西皮、二黄)为主,昆曲以“水磨腔”为主,婉转细腻;越剧则源于浙江,唱腔柔美,多才子佳人题材,表演风格上,京剧程式化更强,注重“唱念做打”的综合性,而昆曲更重“载歌载舞”,文词典雅;越剧则以“女子越剧”闻名,唱腔抒情,表演生活化,京剧行当划分更细致,脸谱、服饰也更夸张象征,与昆曲的“雅致”、越剧的“柔美”形成鲜明对比。

Q2:学习京剧需要具备哪些条件?

A2:学习京剧需从基本功入手,首先需具备良好的身体素质,尤其是柔韧性、协调性和爆发力(如腰腿功、翻跳能力);其次要掌握“唱念做打”的基本功,需长期练习发声、念白、身段、武打等;文化素养同样重要,需理解历史典故、诗词歌赋,才能准确把握角色情感,拜师学艺是京剧传承的传统方式,需跟随专业老师系统学习,培养对京剧的敬畏之心与热爱之情,学习京剧非一日之功,需“冬练三九,夏练三伏”,方能领悟其艺术精髓。