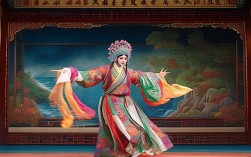

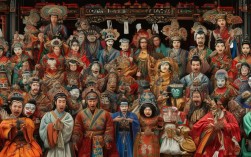

京剧《灞桥挑袍》取材于《三国演义》中关羽“挂印封金”后过五关斩六将的故事,核心情节聚焦于灞桥一别:曹操闻关羽去寻刘备,率众将追赶至灞桥,赠锦袍以表挽留之意,关羽恐其中有诈,挑袍以明心志,最终策马离去,剧中关羽的唱词是其人物性格的核心载体,既体现了“忠义仁勇”的武圣形象,也通过诗化的语言与跌宕的唱腔,将复杂的内心世界展现得淋漓尽致。

与情感解析

关羽的唱词在剧中分为“灞桥初遇”“赠袍推辞”“挑袍明志”三个层次,情感层层递进,从感慨离别的怅惘,到对曹操知遇之恩的感激,再到对忠义大义的坚守,最终归于决绝而去。

“灞桥初遇”时的感怀与警觉

关羽离曹营时,唱“离却了曹营奔途遥,灞桥柳色青如旧”,以“灞桥柳”起兴,既点明场景,又暗含“柳”与“留”的谐音,暗示曹操的挽留,而“青如旧”三字,既是对故地景色的熟悉,也隐含时光流转、归心似箭的感慨,随后接“关某此去心似箭,桃园弟兄把信招”,直抒胸臆,点明“寻兄”的核心目标,为后续“挑袍”埋下伏笔——对兄弟的忠义高于一切。

当曹操率众将赶到,关羽见其“执意相送”,唱“丞相待我恩义重,鞍前马后伴戎行”,此处唱词平实恳切,既承认曹操的“知遇之恩”(“上马金,下马银”“三日一小宴,五日一大宴”的旧事虽未明唱,但“恩义重”已概括),又以“伴戎行”暗示自己身为曹操部属的身份,为“推袍”时的矛盾做铺垫。

“赠袍推辞”时的权衡与决断

曹操赠袍时,关羽先唱“丞相赐锦袍,情意重如山”,直言袍是“情意”的象征,表达感激;但旋即唱“关某岂是贪财汉,桃园结义在心间”,转折点明“财”与“义”的对立。“桃园结义”是关羽的精神支柱,此处唱词将曹操的“袍”与“义”对立,凸显其“义”字当先的价值观。

曹操仍执意相赠,关羽见袍中似藏暗器(剧情暗示),唱“暗藏机谋我不受,关某行事自有谋”,既是对曹操的试探,也是对自己的警示,随后唱“灞桥流水声潺潺,关某此去心不还”,以“流水”喻决心,表明去意已决,无可挽回。

“挑袍明志”时的刚毅与决绝

关羽挑袍是全剧高潮,唱词“灞桥挑袍明心志,富贵如浮云过眼轻”直接点题。“挑袍”不仅是动作,更是“明志”的象征——拒绝富贵,坚守忠义,接唱“青龙刀映日光明,千里独行寻兄长”,以“青龙刀”这一标志性兵器强化武圣形象,“千里独行”则凸显其不畏艰难、坚守信念的孤勇。

关羽望灞桥而去,唱“丞相恩义记心上,他日相逢再报偿”,既未全然否定曹操的恩义,又以“再报偿”暗示“忠义”不可两全的遗憾,为关羽后续“华容道义释曹操”的情节埋下伏笔,使人物形象更加丰满——刚毅中带着温情,决绝中不失礼数。

唱词的艺术特色

关羽唱词在语言、唱腔与人物塑造上独具匠心,堪称京剧“老生唱腔”的典范。

语言的诗化与象征

唱词多用古典诗词意象,如“灞桥柳”“流水”“青龙刀”“浮云”,既符合关羽“武圣”的身份,又赋予唱词诗意,如“灞桥柳色青如旧”,以景写情,将离别的怅惘与时光的流逝融为一体;“富贵如浮云过眼轻”,化用《论语》“不义而富且贵,于我如浮云”,以儒家思想强化关羽的道德坚守。

唱腔与情感的契合

关羽唱腔以“西皮”为主,板式多变:初遇曹操时用“西皮散板”,节奏舒缓,表现感慨;推辞赠袍时用“西皮流水”,明快坚定,彰显决心;挑袍明志时用“西皮摇板”,高亢激昂,凸显刚毅,如“灞桥挑袍明心志”一句,尾音上扬,配合“挑袍”的动作,将关羽的决绝气势推向高潮。

人物形象的立体塑造

唱词未将关羽塑造成“高大全”的符号,而是展现其复杂的内心:对曹操有“恩义重”的感激,对刘备有“桃园结义”的忠贞,对富贵有“岂是贪财汉”的鄙夷,这种矛盾使其形象更真实——他不是不懂人情世故,而是“忠义”二字高于一切。

关键意象与唱腔板式对照表

| 核心意象 | 象征意义 | 情感表达 | 唱腔板式 |

|---|---|---|---|

| 灞桥柳 | 离别、故土、挽留 | 怅惘、感慨 | 西皮散板 |

| 青龙刀 | 忠义、武勇、责任 | 坚定、孤勇 | 西皮流水 |

| 锦袍 | 富贵、诱惑、机谋 | 警惕、决绝 | 西皮摇板 |

| 灞桥流水 | 时光、决心、归途 | 无悔、决断 | 西皮导板 |

| 桃园结义 | 兄弟情、忠义、初心 | 守护、信仰 | 西皮原板 |

相关问答FAQs

Q1:《灞桥挑袍》中关羽为何坚持挑袍?是否对曹操过于绝情?

A1:关羽挑袍的核心原因是“明志”——以行动表明“不贪富贵、只忠义”的决心,曹操的锦袍虽是“情意”的象征,但关羽作为刘备二弟,“桃园结义”是其毕生信仰,忠义不可两全,挑袍并非“绝情”,而是对曹操的“试探”与“自保”:若收袍,恐被误解为贪恋富贵;若挑袍,则向曹操表明“去意已决,他日或报恩”,这种“刚中有柔”的处理,既维护了忠义,也保留了礼数,符合关羽“义薄云天”的性格。

Q2:关羽唱词中“灞桥柳”的意象为何多次出现?有何作用?

A2:“灞桥柳”是古典诗词中“离别”的经典意象(如“年年柳色,灞陵伤别”),在剧中反复出现,既点明灞桥的地理场景,又通过“柳”与“留”的谐音,暗示曹操的挽留与关羽的“不留”之间的矛盾。“柳色青如旧”的描写,既烘托了关羽离曹归刘的复杂心情(对故地的留恋与对目标的坚定),也以“柳”的柔韧反衬关羽“挑袍”时的刚毅,形成柔与刚的对比,强化人物形象。