豫剧名家刘同勋在数十年的艺术生涯中,不仅以唐派艺术的忠实传承者著称,更在个人实践中形成了独特的“私方”风格——即对豫剧传统艺术的个性化诠释与创造性转化,这种“私方”并非脱离流派的标新立异,而是在坚守豫剧美学本体的基础上,融入生活体验与时代审美的艺术结晶,使其舞台形象兼具流派共性鲜明与个人特色突出的双重魅力。

刘同勋的“私方”首先体现在唱腔艺术的细腻打磨上,作为唐派(唐喜成)传人,他继承了唐派“豫东调”与“豫西调”融合的唱腔体系,尤其擅长“二本腔”(假声)的运用,其唱腔高亢激越又不失婉转,在《三哭殿》中饰演唐王李世民,既有“九龙口”亮相的帝王威仪,又有“近前来了李世民”唱段中“悲愤腔”的层次递进——从沉稳的叙述到情绪的爆发,通过气息的缓急控制与音色的明暗对比,将李世民面对妻儿时的复杂心境刻画得入木三分,这种对唱腔细节的个性化处理,源于他私下对传统唱谱的反复推敲,常为一处拖腔的转折琢磨数日,甚至借鉴京剧、梆子剧种的润腔技巧,形成了“刚柔相济、以情带声”的“私方”唱法。

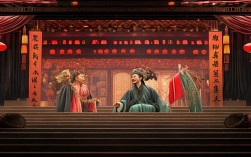

在表演艺术上,刘同勋的“私方”突出表现为“生活化”与“程式化”的融合,他强调“戏不离技,技不离情”,在《辕门斩子》中饰演杨延昭,既保留了“靠旗功”“髯口功”等程式化表演的严谨,又通过眼神与微表情的细节处理赋予角色温度,例如斩子前的犹豫,他并非仅靠身段的顿挫表现,而是通过眼神从凌厉到挣扎的微妙变化,配合轻微的颤抖髯口,将杨延昭“执法如山”与“舐犊情深”的矛盾心理具象化,这种对程式化表演的“生活化”注入,源于他长期观察生活,甚至将街头巷尾的人物形态融入角色塑造,形成了“形神兼备、内外统一”的表演风格。

其代表剧目与艺术特色可概括如下:

| 剧目 | 角色 | “私方”艺术体现 |

|---|---|---|

| 《三哭殿》 | 李世民 | 唱腔中“悲愤腔”与“帝王腔”的转换,结合眼神与身段的层次感,展现人物复杂心理。 |

| 《辕门斩子》 | 杨延昭 | 程式化靠旗功与生活化微表情结合,通过髯口、眼神的细节刻画“刚中有柔”的清官形象。 |

| 《血溅乌纱》 | 严天民 | 以“水袖功”表现内心挣扎,唱腔中融入“哭腔”变调,强化清官“忠孝难两全”的悲剧性。 |

在传承理念上,刘同勋的“私方”体现为“因材施教”的教学智慧,他反对机械模仿,常根据徒弟的嗓音条件、性格特点设计个性化培养方案,如针对嗓音条件较宽的徒弟,引导其借鉴豫西调的醇厚弥补唐派高亢的“刚”;对性格内敛的徒弟,则通过“生活观察日记”的方式,让其捕捉人物神态,再转化为程式化表演,他常言:“师父领进门,修行在个人,‘私方’不是秘笈,是让艺术长在自己身上的方法。”这种教学理念,使唐派艺术在传承中既保持流派根基,又不断焕发新生。

刘同勋的“私方”艺术,本质上是对豫剧“守正创新”的生动实践——以传统为根,以生活为源,以个性为魂,为豫剧艺术的当代发展提供了宝贵的“个性化样本”。

FAQs

Q1:刘同勋的“私方”艺术与唐派传统有何区别?

A1:刘同勋的“私方”并非脱离唐派,而是在唐派“高亢激越、刚健明快”的共性基础上,融入个人对生活的观察与对角色的深度理解,在唱腔细节、表演微表情等方面进行个性化创造,例如唐派唱腔以气势见长,而刘同勋则通过气息控制的“抑扬顿挫”增添情感层次;唐派表演重程式,他则通过“生活化”细节注入让角色更鲜活,是“共性中的个性彰显”。

Q2:刘同勋的“私方”教学对豫剧传承有何意义?

A2:其“因材施教”的“私方”教学打破了“复制式”传承的局限,强调徒弟在掌握流派基本功后,结合自身条件进行艺术再创造,这不仅避免了艺术同质化,更培养了徒弟的独立创作能力,使唐派艺术在传承中既保持流派精髓,又能吸收多元元素,实现“活态传承”,为豫剧艺术的可持续发展提供了人才支撑。