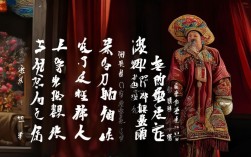

河南豫剧《风雨故园》作为一部以鲁迅先生及其故乡为背景的经典剧目,自首演以来便以深刻的思想内涵与浓郁的地域特色打动无数观众,该剧由河南豫剧院一团创排,著名编剧陈涌泉执笔,以豫剧这一中原大戏的独特形式,将鲁迅笔下的乡土中国、人情冷暖与时代风云搬上舞台,既是对文学经典的戏曲化转译,也是对豫剧艺术现代性探索的重要实践。

创作背景:从文学经典到舞台重构

豫剧《风雨故园》的创作,源于对鲁迅精神与故乡情怀的当代诠释,鲁迅先生的作品始终关注国民性与社会变革,其笔下的“鲁镇”“S城”成为旧中国的缩影,而“故乡”这一意象更是承载了他对乡土的复杂情感——既有童年的温暖记忆,也有现实的沉重反思,豫剧作为河南最具代表性的地方剧种,其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演,与鲁迅作品中“怒其不争、哀其不幸”的悲悯情怀有着天然的契合。

创作团队历时三年打磨,多次前往绍兴采风,深入研读鲁迅《故乡》《呐喊》《彷徨》等作品,试图在“戏”与“文”之间找到平衡点,导演陈蔚强调“以戏载道”,既要保留豫剧的“乡土味”,又要注入鲁迅思想的“现代性”;编剧陈涌泉则通过“去情节化”处理,弱化具体故事线索,转而聚焦人物内心的挣扎与时代的阵痛,让舞台成为展现“风雨故园”精神内核的载体,2015年首演后,该剧先后荣获“文华奖”“五个一工程奖”等多项国家级大奖,成为新时代豫剧现代戏的标杆之作。

剧情梗概:故园风雨中的灵魂叩问

《风雨故园》以鲁迅的少年经历与中年回乡为线索,串联起“少年鲁迅与闰土的友谊”“青年鲁迅的离乡抉择”“中年鲁迅回乡的所见所闻”三个核心段落,通过“戏中戏”的结构,将鲁迅笔下的经典人物与场景融入舞台叙事。

剧中,少年鲁迅在百草园与闰土一同捕鸟、捡贝壳,纯真的友谊是故园的一抹亮色;但成年后回乡,他看到的却是闰土被生活压迫得“脸上刻着许多皱纹,却全然不动,仿佛石像一般”,是杨二嫂“凸颧骨,薄嘴唇”的市侩与刻薄,是故乡“萧索的荒村,没有一些活气”的破败,这种今昔对比,不仅是个人记忆的落差,更是整个旧中国乡土社会的缩影,最令人动容的是“雪地葬狗”一幕:少年时与闰土一同喂养的土狗“阿黄”因饥寒交迫而死,鲁迅亲手将其埋在雪地中,这一场景既是对逝去童年的悼念,也是对“吃人”社会的无声控诉。

全剧没有激烈的戏剧冲突,却通过人物的眼神、动作与唱词,传递出深沉的悲怆与反思,当鲁迅在剧终独白:“我想,我竟与闰土隔绝到这地步了,但我们的后辈还是一气,宏儿不是正在想念水生么?”这句台词既是对“希望”的坚守,也暗含对未来的期许,呼应了鲁迅“地上本没有路,走的人多了,也便成了路”的精神内核。

艺术特色:豫剧语汇与鲁迅精神的融合

《风雨故园》的成功,在于其对豫剧艺术语言的创造性转化,以及对鲁迅精神内核的精准把握,具体体现在音乐、表演、舞台设计等多个维度。

表:豫剧《风雨故园》艺术特色一览

| 艺术维度 | 创新实践 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 音乐设计 | 以豫剧【豫东调】为主基调,融合越剧的婉转、京剧的苍凉,在唱腔中加入绍兴方言念白,增强地域真实感。 | 鲁迅的唱腔多用“苍音”,低沉压抑,体现其内心的沉重;闰土的唱腔则保留豫剧的“乡土气”,高亢中带着质朴,形成人物对比。 |

| 表演风格 | 摒弃传统戏曲的“程式化”表演,采用“体验派”与“表现派”结合的方式,演员通过细腻的眼神、肢体语言展现人物内心,如鲁迅的“凝视”与闰土的“佝偻”,形成视觉冲击。 | 打破“歌舞演故事”的传统,让表演更贴近生活,同时保留戏曲的“写意性”,如“雪地葬狗”中用白绸象征雪花,虚实结合。 |

| 舞台美术 | 以“灰黑色”为主色调,布景采用“旋转式舞台”,老屋、乌篷船、荒村等元素随剧情旋转,展现时空的流动与历史的沉重。 | 舞台背景投影鲁迅手稿《故乡》片段,文字与场景相互映衬,强化文学与戏曲的互文性。 |

| 唱词创作 | 唱词既保留豫剧的通俗口语化,又融入鲁迅作品的文学性,如“荒草埋了旧时路,冷风吹断少年梦”,既有戏曲韵味,又有思想深度。 | 唱词与音乐、表演紧密结合,人物情感通过唱腔层层递进,如鲁迅“问故园”一段,从质问到悲悯,再到坚定,情绪饱满。 |

文化意义:乡土记忆与时代精神的共鸣

《风雨故园》不仅是一部优秀的戏曲作品,更是一面映照中国近现代社会变迁的镜子,它通过鲁迅的视角,展现了旧中国乡土社会的凋敝与国民性的沉疴,同时也传递出对“人”的关怀与对“希望”的追寻,对于豫剧而言,该剧打破了传统“才子佳人”“帝王将相”的题材局限,将现当代文学经典纳入创作视野,为豫剧的现代化转型提供了范例。

更重要的是,该剧在当代语境下引发观众的强烈共鸣,当舞台上的“故园”风雨飘摇,观众看到的不仅是鲁迅的故乡,也是自己记忆中的乡土——无论是城市化进程中逐渐消失的村落,还是传统价值观面临的冲击,《风雨故园》都促使人们反思“我们从哪里来,要到哪里去”,正如评论家所言:“这部剧用豫剧的‘土’讲好了鲁迅的‘真’,用舞台的‘小’承载了时代的‘大’。”

相关问答FAQs

Q1:豫剧《风雨故园》与鲁迅的小说《故乡》在剧情上有何主要异同?

A1:同:两者都以鲁迅回乡经历为线索,核心人物(鲁迅、闰土、杨二嫂)与场景(百草园、老屋、荒村)高度一致,主题均围绕“乡土变迁”与“国民性反思”,异:小说以第一人称叙事,侧重心理描写;戏剧则通过“戏中戏”结构,增加了少年鲁迅与闰土的友谊细节,并强化了“雪地葬狗”等象征性场景,使情感表达更具舞台冲击力,戏剧弱化了小说中“宏儿与水生”的希望线索,转而突出鲁迅“弃医从文”的精神抉择,深化了“启蒙”主题。

Q2:豫剧《风雨故园》在音乐上有哪些创新,如何服务于人物塑造?

A2:音乐创新主要体现在三个方面:一是唱腔融合,以豫剧【豫东调】的高亢为基础,吸收越剧的【弦下腔】表现悲凉,用京剧的【西皮流水】展现鲁迅内心的挣扎;二是方言念白,在关键段落加入绍兴方言,如闰土称鲁迅为“大先生”,增强地域真实感;三是配器突破,加入古筝、箫等民族乐器,替代传统板胡,营造“江南水乡”的朦胧氛围,这些创新直接服务于人物塑造:鲁迅的唱腔低沉压抑,体现其“横眉冷对”的孤独;闰土的唱腔质朴粗犷,展现底层人民的苦难;而“雪地葬狗”时的无伴奏合唱,则用空灵的人声强化悲剧氛围,引发观众共情。