京剧《刑场上的婚礼》是现代京剧的经典之作,由阿甲、翁偶虹等编剧,取材于1927年广州起义失败后,革命者周文雍与陈铁军英勇就义的真实事迹,该剧以“刑场婚礼”这一悲壮而浪漫的情节为核心,通过京剧艺术的形式,展现了革命者将个人情感融入信仰洪流的崇高精神,而其中的核心唱段更是凝聚了人物的情感张力与时代的精神内核,成为京剧现代戏中兼具思想性与艺术性的典范之作。

剧情背景与唱段缘起

1927年,蒋介石发动“四一二”反革命政变后,广州起义失败,共产党员周文雍与陈铁军因组织秘密机关被捕入狱,在狱中,两人既是并肩作战的同志,也在朝夕相处中萌生深厚情谊,面对敌人的严刑拷打与威逼利诱,他们坚贞不屈,最终被判处死刑,在赴刑场的路上,两人毅然决定以婚礼的形式向世界宣告对爱情的忠贞与对革命的忠诚——他们要用枪声代替礼炮,用鲜血染红红绸,将刑场变成婚礼的殿堂,这一情节既是对封建礼教的反抗,更是对革命信仰的极致诠释,而唱段正是在这一背景下展开,成为人物内心世界的直接抒发。

与情感层次

《刑场上的婚礼》的核心唱段以男女对唱为主,辅以独白与合唱,通过细腻的唱词与旋律,层层递进地展现周文雍与陈铁军的情感世界。

周文雍的唱段多以沉稳、坚定的基调为主,体现革命者的钢铁意志与对爱人的深情,例如在《枪声啊,请你作证》中,他唱道:“枪声啊,请你作证,我们对得起这壮丽的河山;枪声啊,请你作证,我们爱的是真理,爱的是人间!”唱词直白有力,将个人情感与国家大义融为一体,既是对敌人的蔑视,也是对信仰的坚守,而在面对陈铁军时,他的唱词又流露出温柔与遗憾:“铁军妹,你莫流泪,革命人岂能儿女情长?今日里刑场结连理,来世再续未了缘。”这种“刚”与“柔”的交织,塑造了一个有血有肉、兼具革命豪情与儿女情长的英雄形象。

陈铁军的唱段则更显细腻与果敢,展现出女性革命者的坚韧与浪漫,在《红绸带啊,红绸带》中,她唱道:“红绸带啊,红绸带,你本是姑娘出嫁的吉祥彩;今日里染上英雄血,化作革命的旗云开。”以“红绸带”为意象,将传统婚礼的吉祥物转化为革命的象征,既是对传统礼俗的颠覆,也是对革命浪漫主义的升华,她在《告别了,亲爱的同志》中唱道:“告别了,亲爱的同志,我们未竟的事业,你们来完成;告别了,亲爱的战友,我们未了的情缘,来世再相逢。”唱词中既有对革命事业的忠诚,也有对爱人的不舍,但最终以“来世再相逢”的浪漫想象,将个人情感升华为对革命胜利的坚定信念。

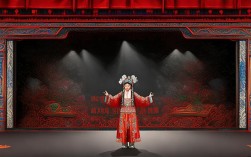

两人的对唱部分更是情感的高潮,如《手挽手啊肩并肩》,唱道:“手挽手啊肩并肩,刑场上我们举行婚礼;心连心啊情相依,枪声中我们高唱战歌。”旋律激昂而悲壮,配合舞台上的红绸、铁镣等道具,形成强烈的视觉与听觉冲击,将“婚礼”的温馨与“刑场”的肃杀融为一体,凸显了革命者“以死为荣”的崇高境界。

艺术特色与京剧程式的创新

作为现代京剧,《刑场上的婚礼》在继承传统京剧程式的同时,大胆进行创新,使唱段既保留了京剧的韵味,又贴合现代题材的表达需求。

唱腔设计上,以西皮、二黄为基础板式,融入广东音乐元素(如《步步高》的旋律),既体现岭南地域特色,又增强了音乐的感染力,例如周文雍的唱段以苍劲的“西皮导板”起腔,表现刑场上的悲壮;陈铁军的唱段则用婉转的“二黄慢板”抒发情感,刚柔并济,层次分明。

表演程式上,突破了传统京剧“唱念做打”的固定模式,将现代话剧的写实手法与京剧的虚拟性结合,例如两人系红绸的动作,既借鉴了传统戏曲“水袖”的表演技巧,又赋予了“红绸”以“革命旗帜”的象征意义;而“镣铐加身却昂首挺胸”的身段,则通过夸张的形体语言,强化了人物的英雄气概。

舞台意象的运用也极具匠心,刑场的阴森与婚礼的温馨形成强烈对比:灰暗的色调、冰冷的铁镣象征敌人的残酷,而一抹红色(红绸、红心)则象征着革命者的热血与希望,这种意象的对比,不仅增强了戏剧冲突,也深化了“悲壮中的浪漫”这一主题。

唱段的思想内涵与时代价值

《刑场上的婚礼》唱段之所以成为经典,不仅在于其艺术上的创新,更在于其深刻的思想内涵,它通过周文雍与陈铁军的故事,诠释了“革命爱情”的真谛——爱情不是风花雪月的点缀,而是与信仰同行的力量;牺牲不是生命的终结,而是精神的不朽,唱段中“为真理而死,为信仰而生”的呐喊,既是对革命先烈的缅怀,也是对当代青年的精神激励:在和平年代,我们虽无需面对枪林弹雨,但依然需要将个人理想融入国家发展,用奋斗书写新时代的“婚礼”。

唱段也展现了京剧艺术的包容性与生命力,它证明京剧不仅能演绎帝王将相、才子佳人,也能承载现代革命题材,用传统艺术讲述中国故事,这正是京剧“创造性转化、创新性发展”的生动体现。

唱段基本信息概览

| 项目 | |

|---|---|

| 剧目名称 | 《刑场上的婚礼》 |

| 剧目类型 | 现代京剧 |

| 创作年代 | 20世纪60年代 |

| 主要人物 | 周文雍(男,小生)、陈铁军(女,青衣) |

| 核心唱段 | 《枪声啊,请你作证》《红绸带啊,红绸带》《手挽手啊肩并肩》等 |

| 唱腔特点 | 以西皮、二黄为基础,融入广东音乐元素,刚柔并济,悲壮与浪漫交织 |

| 主题思想 | 革命信仰高于个人情感,以刑场婚礼展现革命者的崇高精神与浪漫情怀 |

相关问答FAQs

Q1:《刑场上的婚礼》作为现代京剧,如何平衡传统京剧程式与革命题材的现实性?

A1:《刑场上的婚礼》在传统程式与现实性的平衡上采取了“旧瓶装新酒”的策略,保留京剧的“唱念做打”核心要素,如西皮、二黄的唱腔设计、虚拟化的身段表演(如“系红绸”“戴镣铐”),确保京剧的“剧味”;在题材表达上融入现代话剧的写实手法,如通过服装(囚服、红绸)、道具(铁镣、刑场背景)的写实化处理,增强历史真实感,唱词摒弃传统京剧的文雅晦涩,采用通俗易懂的现代语言,直接抒发革命情感,既符合革命者的身份,又让观众易于共鸣,这种“程式为内容服务”的创作思路,使传统艺术在新时代焕发了生机。

Q2:周文雍与陈铁军的唱段中,“红绸带”这一意象有何象征意义?

A2:“红绸带”是《刑场上的婚礼》中极具象征意义的意象,它既是传统婚礼的吉祥物,又是革命精神的载体,在传统语境中,红绸带象征喜庆、团圆,代表着对美好生活的向往;而在剧中,它被染上了革命者的鲜血,转化为“革命的旗帜”——象征着为信仰牺牲的热血、永不褪色的革命理想,以及革命者对光明未来的坚定信念,陈铁军唱道“今日里染上英雄血,化作革命的旗云开”,正是将个人命运与革命事业结合:红绸带的“红”,既是爱情的赤诚,也是革命的底色,这一意象的运用,既贴合“婚礼”的场景,又升华了“刑场”的主题,成为连接个人情感与时代精神的纽带。