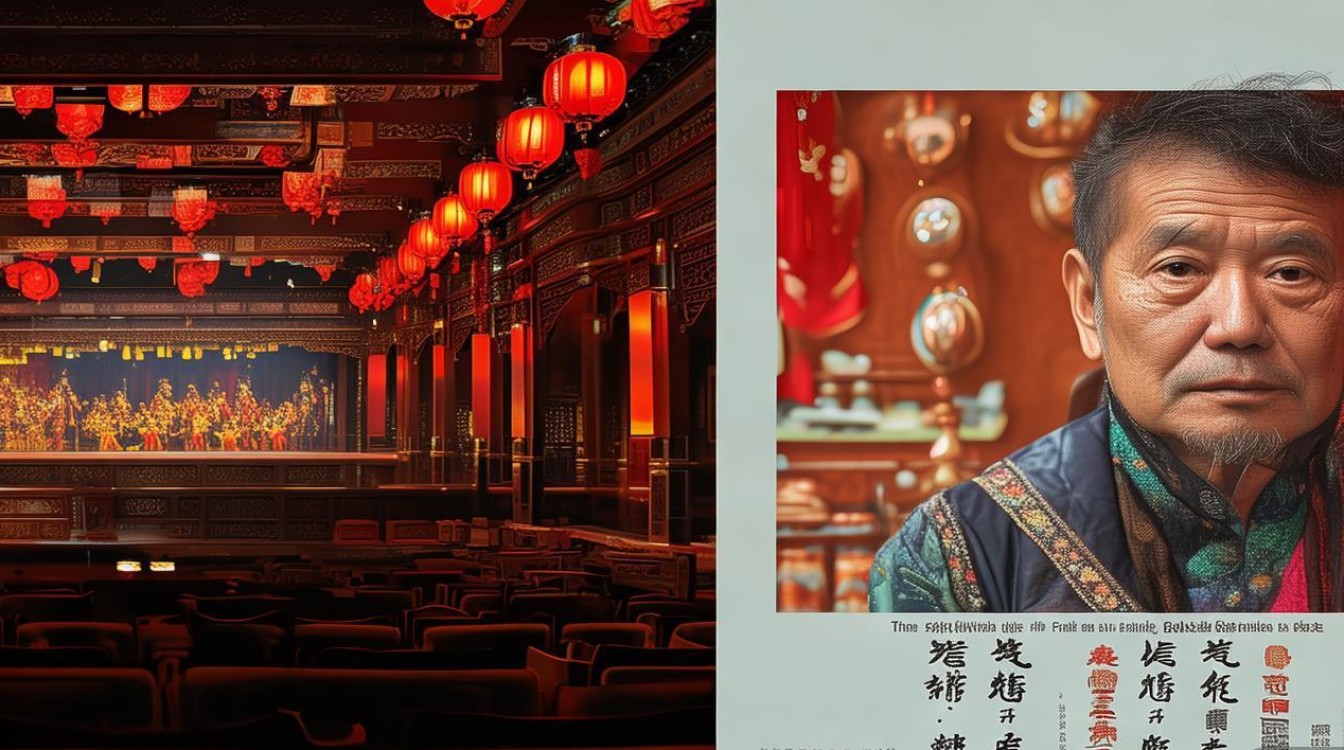

看罢京剧《钓金龟》,心中久久不能平静,这部经典传统剧目以朴素的剧情、鲜活的人物和醇厚的唱腔,勾勒出一幅充满人间烟火气的母子图景,更在平凡故事中传递着“孝道”与“善报”的永恒主题,让人在戏韵悠扬中感受传统伦理的温度与力量。

剧情并不复杂:年迈的康氏含辛茹苦拉扯两个儿子,长子张宣赴考杳无音信,次子张义每日在汊江钓鱼奉养母亲,一日,张义钓得金龟,预示好运降临,恰逢张高中状元回乡认母,母子三人终得团聚,全剧没有激烈的矛盾冲突,却以“孝”为线,将普通百姓的生活点滴与情感期盼串联起来,如涓涓细流般浸润人心。

剧中人物塑造尤为成功,康氏是典型的中国传统母亲形象,她饱经风霜却坚韧乐观,对长子张宣的思念深埋心底,对次子张义的疼爱溢于言表,演员通过苍劲的唱腔和细腻的身段,将母亲的慈爱、隐忍与期盼演绎得淋漓尽致,尤其是“叫张儿”一段二黄慢板,唱腔低回婉转,字字含情,仿佛一位白发老母亲在寒风中呼唤游子,听得人眼眶湿润,张义则是个纯孝少年,他虽家境贫寒,却始终把母亲放在首位,每日“清晨起至江边钓,钓得鲜鱼奉娘亲”,一句念白便道出他懂事勤劳的本性,钓得金龟时的欣喜,与母亲分享时的雀跃,少年人的鲜活与质朴跃然台上,让人心生亲近。

京剧艺术的魅力在《钓金龟》中展现得淋漓尽致,唱腔上,康氏的唱段以二黄为主,旋律沉稳厚重,贴合人物年迈沧桑的身份;张义的唱腔则多用西皮,明快流畅,透着少年人的朝气,二人的对唱如拉家常般亲切,却又在板式变化中饱含情感张力,如“老娘亲休得泪雨纷”一段,张义用清亮嗓音宽慰母亲,唱腔中既有对母亲的孝敬,也有对未来的憧憬,令人动容,表演上,演员们程式化的动作恰到好处:康氏拄杖蹒跚的步态,张义持竿垂钓的姿态,以及“见金龟”时的惊诧与狂喜,都通过精准的身段和眼神传递,让观众在虚实结合的舞台意象中感受到真实的生活气息,舞台美术虽简洁,一桌二椅便营造出家庭氛围,江边垂钓的场景则通过演员的表演和观众的想象共同完成,留白之处更显戏曲写意之美。

更深层看,《钓金龟》传递的是中华民族最朴素的价值观。“孝”是全剧的核心,康氏教子有方,张义事亲至孝,这种双向的亲情伦理在现代社会依然具有深刻的启示意义,在快节奏的当下,人们或许淡忘了“父母在,不远游”的古训,却不能忽视“乌鸦反哺,羔羊跪乳”的天然亲情,张义以钓鱼奉母的微薄之力践行孝道,康氏以坚韧品格支撑家庭,他们的故事告诉我们:孝不在惊天动地,而在柴米油盐的陪伴与关怀,而“钓金龟”的情节虽带传奇色彩,却暗喻“善有善报”——张义的孝心最终换来家庭团圆,这不仅是对善良的褒奖,更寄托了人们对美好生活的向往。

走出剧场,戏中余韵仍在心头回荡。《钓金龟》没有宏大的叙事,却以真实的人物、动人的情感和醇厚的艺术,让观众在戏韵中感受传统美德的力量,它像一面镜子,照见我们内心对亲情的珍视;更像一盏灯,照亮我们在生活中践行“孝”与“善”的道路,或许,这就是传统戏曲的魅力所在——它用最质朴的故事,讲述着最永恒的人间真情。

相关问答FAQs

问:《钓金龟》中的“金龟”在剧情中有什么象征意义?

答:“金龟”在剧中不仅是推动情节发展的关键道具,更具有丰富的象征意义,它象征着“善有善报”的民间信仰——张义每日孝亲奉母,其善行感动天地,钓得金龟正是对他孝心的回报,预示着好运降临。“金龟”谐音“归”,暗含“游子归家”“家庭团圆”的期盼,为后续张宣中状元、母子团聚的结局埋下伏笔,金龟在传统文化中是祥瑞之物,它的出现为贫寒的家庭带来希望,体现了普通百姓对美好生活的向往,也强化了全剧“孝道得福”的主题。

问:康氏这一角色体现了传统戏曲中怎样的母亲形象?

答:康氏是传统戏曲中典型的“慈母”形象,集中体现了中华民族母亲的优秀品质,其一,她坚韧勤劳,在丈夫早逝、长子失联的困境下,独自抚养次子张义长大,用双手撑起家庭,展现了母亲如大山般的担当,其二,她慈爱明理,对张义既疼爱有加,又注重品德教诲,教导他“为人须把孝字先”,将“孝道”深植于儿子心中,其三,她隐忍深情,对长子张宣的思念从未表露,只在夜深人静时默默牵挂,体现了母爱的深沉与克制,演员通过苍老的唱腔、蹒跚的身段和含泪的眼神,将康氏的“慈”“韧”“忍”刻画得入木三分,成为传统戏曲中母亲形象的典范。