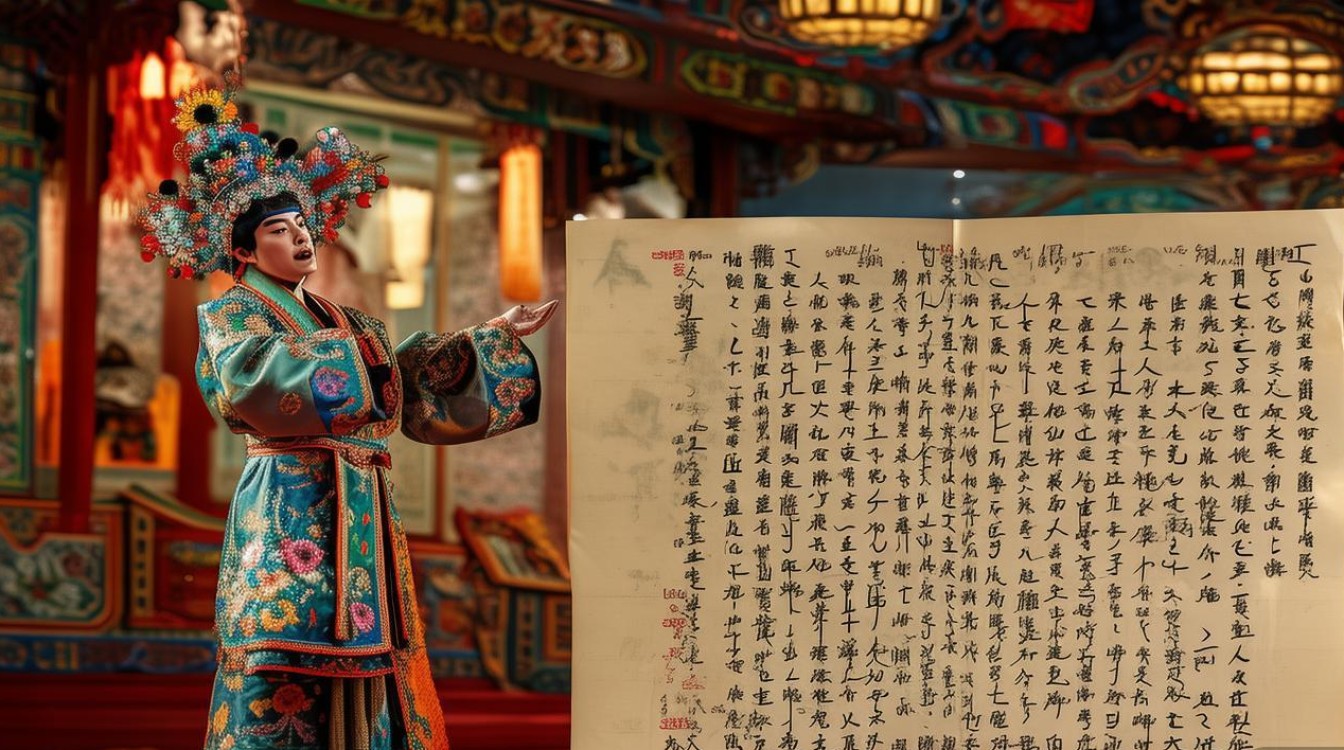

京剧戏曲词是京剧艺术的灵魂载体,以凝练的语言、深邃的意境与鲜明的节奏,承载着千年中华文化的审美密码,它既是人物心声的抒发,也是剧情推进的脉络,更是京剧“唱念做打”中“念”与“唱”的核心文本,京剧戏曲词的独特魅力,首先体现在其语言形式的精妙融合上,它以韵文为骨,散文为肉,既有“十三辙”的严格押韵,确保唱腔的流畅婉转,又不乏生活化的口语对白,贴近观众理解,铡美案》中包拯的“驸马爷近前看端详”,以中州韵为基调,字正腔圆,尽显铁面威严;而《拾玉镯》中孙玉娇的“巧手绣鸳鸯”则用轻快的京白,透出少女的灵动娇憨,这种“文采派”与“通俗派”的交织,让戏曲词既有文人雅士的含蓄蕴藉,又有市井百姓的鲜活生动。 主题上,京剧戏曲词多取材于历史演义、民间传说与古典文学,如《三国演义》的忠义、《水浒传》的豪情、《白蛇传》的痴情,通过“高台教化”传递伦理纲常与人性光辉。《锁麟囊》中“春秋亭外风雨暴”的唱段,通过薛湘灵赠囊的善举,将“富不易妻,贫不移志”的道德观融入细腻的景物描写与心理刻画;“春秋亭外风雨暴,何处悲声破寂寥”既点明环境,又暗示人物命运的转折,以景寓情,余韵悠长,而《智取威虎山》等现代戏的戏曲词,则融入时代语言,“穿林海,跨雪原,气冲霄汉”等唱词,既保留京剧的韵律美,又充满革命豪情,实现传统与创新的融合。

艺术手法上,京剧戏曲词善用比喻、夸张、用典等修辞,增强表现力。《贵妃醉酒》中“海岛冰轮初转腾,见玉兔又早东升”以“冰轮”喻月,既描绘宫廷夜景的清冷,又暗合杨玉环失宠的心境;“皓月当空,恰便是嫦娥离月宫”,用嫦娥典故,将人物孤寂与神话意象交织,意境空灵。《野猪林》中“林冲踏雪”的唱段,“大雪飘,扑人面,朔风阵阵透骨寒”,以“雪”“风”的夸张描写,烘托林冲遭陷害后的悲愤苍凉,让自然景象与人物情感高度统一。

以下是京剧戏曲词主要类型与特点对比:

| 类型 | 语言形式 | 内容功能 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|

| 唱词 | 韵文为主,讲究平仄押韵(十三辙) | 抒发情感,推动剧情,塑造人物 | 旋律化,富有音乐性,感染力强 |

| 念白 | 散文或韵白,接近口语但讲究节奏 | 交代情节,人物对话,渲染气氛 | 生活化,突出性格,增强代入感 |

经典剧目《霸王别姬》中,项羽被困垓下,虞姬的“看大王在帐中和衣睡稳,我这里出帐外且散愁情”,唱词朴实无华,却饱含对霸王的心疼与不舍;“劝君王饮酒听虞歌,解君忧闷舞婆娑”则以柔克刚,展现虞姬的勇敢与深情,而项羽的“力拔山兮气盖世”,化用《楚辞》诗句,将英雄末路的悲怆推向极致,短短八字,写尽楚霸王的豪迈与无奈,成为京剧戏曲词中“以少胜多”的典范。

京剧戏曲词不仅是语言的艺术,更是文化的载体,它将诗词的意境、小说的叙事、民谣的鲜活熔于一炉,通过“字正、腔圆、情真、味浓”的表达,让观众在韵律与故事中感受中华美学精神,从梅派唱词的雍容华贵,到程派唱词的幽咽婉转,不同流派的语言风格,共同构筑了京剧戏曲词的璀璨星河,让这门古老艺术在百年传承中历久弥新。

FAQs

Q1:京剧戏曲词中的“十三辙”是什么?为何重要?

A1:“十三辙”是京剧唱词押韵的十三个韵部,包括中东、江阳、言前、人辰、发花、梭波、乜斜、一七、姑苏、怀来、灰堆、遥条、由求,它源于北方戏曲的押韵传统,确保唱词在演唱时音韵和谐,符合“字正腔圆”的美学要求,定军山》中“这一封书信来得巧”属“遥条”辙,唱腔明快;《武家坡》中“一马离了西凉界”属“怀来”辙,尾音开阔,便于抒发情感,十三辙的规范,让戏曲词既保留文学性,又具备音乐性,是京剧“声情并茂”的基础。

Q2:如何欣赏京剧戏曲词的语言艺术?

A2:欣赏京剧戏曲词可从三方面入手:一是“品韵律”,感受唱词的平仄交替与押韵之美,如《贵妃醉酒》“海岛冰轮初转腾”中“腾”(téng)、“升”(shēng)、“宫”(gōng)的平仄相间,唱来抑扬顿挫;二是“析意象”,关注词中的比喻、象征,如《锁麟囊》“亭台六七座,八九十枝花”以数字堆砌描绘园林景致,暗含薛湘富家女的身份;三是“悟情感”,结合剧情与人物身份,体会潜台词,如《四郎探母》中“叫小弟和贤弟上银阶”的“叫”字,看似平淡,却透出杨四郎思母心切又身陷两难的矛盾,通过语言、意象、情感的结合,方能领略戏曲词“言有尽而意无穷”的艺术魅力。