《铡美案》作为中国戏曲传统经典剧目,尤其在京剧、豫剧、秦腔等剧种中广为流传,其故事源于明代《包公案》等公案小说,经民间艺人口耳相传与文人加工,最终形成集道德批判、正义伸张、社会隐喻于一体的艺术作品,自清代成熟以来,该剧历经数百年舞台演绎,始终保持着旺盛的生命力,其核心主旨不仅是对个体道德沦丧的审判,更是对封建社会底层民众生存困境的关照,对“法理”与“人情”冲突的深刻反思,以及对“清官政治”与民间正义理想的双重寄托。

剧情梗概:从家庭伦理到社会矛盾的投射

《铡美案》以北宋为背景,讲述了书生陈世美寒窗苦读后考取状元,为攀附权贵隐瞒已婚事实,被招为驸马,其妻秦香莲携子女进京寻夫,陈世美非但不相认,反派家将韩琪追杀灭口,韩琪良知未泯,自刎前留下血书,秦香莲无奈携子女拦轿喊冤,包拯(包公)受理此案,查明真相后,欲依法铡陈世美,太后(陈世美义母)与国丈出面施压,包拯不畏强权,最终以“铡美刀”处决陈世美,为秦香莲讨回公道。

剧情从“家庭背叛”切入,逐步升级为“官民矛盾”“皇权与法理的冲突”,层层递进中,将个人道德选择与社会权力结构紧密交织,为主旨的多元表达提供了叙事载体。

核心主旨的多维度解析

(一)道德批判:背信弃义与人性异化的警示

《铡美案》最表层的主旨,是对陈世美“忘恩负义、抛妻弃子”行为的道德审判,陈世美出身贫寒,秦香莲“织布纺纱,典当度日”供其读书,堪称“糟糠之妻”,当他“一朝得势”,便将往日情谊抛诸脑后,甚至以“欺君之罪”欲置妻儿于死地,这种“富贵易妻”的行为,在传统儒家伦理中是“大逆不道”,违背了“孝悌忠信”“三从四德”等基本道德准则。

陈世美的堕落并非偶然,而是封建社会“读书做官”制度下人性异化的缩影,他追求的并非“功成名就”本身,而是“脱离底层、跻身权贵”的阶层跃升,为此不惜牺牲家庭伦理与道德底线,剧中陈世美的“负心”形象,成为后世对“背信弃义者”的代名词,其悲剧结局警示世人:无论社会地位如何变迁,道德操守是不可逾越的红线。

(二)正义伸张:法理不徇私情的理想寄托

包拯的形象是《铡美案》正义主旨的核心载体,作为“开封府尹”,包拯以“日断阳、夜断阴”的刚正不阿著称,剧中他面对陈世美的驸马身份、太后的权势干预,始终坚守“王子犯法与庶民同罪”的原则,从“初升堂时的审问”到“与太后的对峙”,再到“最终铡美”,包拯的每一步都体现了“法理高于人情”的司法精神。

“铡美刀”作为剧中标志性道具,不仅是法律的象征,更是民众对“公平正义”的具象化期待,在封建社会,“人治”高于“法治”,底层民众往往因权势压制而冤屈难申,而包拯的出现,恰好满足了民众“青天大老爷”的心理需求——即使皇权干预,法律依然能伸张正义,这种“清官政治”的想象,既是对现实司法不公的无奈补偿,也是对“正义必胜”的朴素信念。

(三)社会隐喻:阶级矛盾与底层生存的悲歌

若将《铡美案》置于更广阔的社会背景中,其主旨远不止于道德与正义,更折射出封建社会的阶级矛盾与底层民众的生存困境,秦香莲的形象,是封建社会底层妇女的缩影:她勤劳善良、坚韧不拔,在丈夫离家后独自承担家庭重担,携子女千里寻夫,却遭遇“夫弃子散”的悲剧,她的“告状之路”,从县衙到开封府,处处碰壁,甚至面临生命威胁,真实反映了底层民众在权力结构中的无力感。

陈世美的“负心”,本质上是阶级分化后的权力异化,当他从“寒门书生”变为“权贵驸马”,其身份认同与价值判断彻底转向——他不再认同与秦香莲的“底层共同体”,反而以“权贵”自居,将妻儿视为“玷污名声的累赘”,这种“阶级背叛”背后,是封建社会“科举制度”的局限性:它虽为底层提供上升通道,却也让部分人在“成功”后彻底异化,成为压迫底层的新势力,秦香莲的悲剧,正是这种阶级固化和权力异化的必然结果。

(四)人性反思:欲望膨胀与道德自律的永恒命题

陈世美的堕落过程,揭示了人性中“欲望”与“道德”的永恒博弈,从“初见秦香莲时的犹豫”到“派家将灭口的决绝”,再到“公堂上狡辩的无耻”,其心理变化展现了欲望如何一步步吞噬良知,寒窗苦读时的“志向远大”,在“荣华富贵”的诱惑下扭曲为“不择手段的向上爬”,最终导致人性的彻底沦丧。

《铡美案》并非简单地将陈世美塑造成“脸谱化的恶人”,而是通过其行为轨迹,引发对人性的深层反思:在权力、金钱、地位的诱惑面前,人能否坚守道德底线?秦香莲的“坚韧”与陈世美的“堕落”,形成鲜明对比,凸显了“道德自律”的重要性——即使身处逆境,也不能放弃对良知的坚守;即使获得权力,更不能肆意践踏道德法则。

主旨的当代价值与艺术表达

《铡美案》之所以能跨越时空,成为经典,在于其主旨的普世性与艺术表达的张力,在当代社会,陈世美的“背信弃义”依然警示着人们在利益面前坚守诚信;包拯的“刚正不阿”依然激励着司法工作者追求公平正义;秦香莲的“坚韧不拔”依然鼓舞着弱势群体维护自身权益。

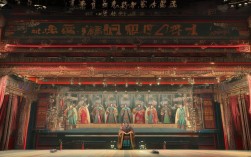

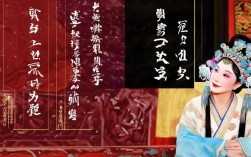

从艺术表达看,《铡美案》通过“唱、念、做、打”的戏曲程式,将主旨融入具体情节:秦香莲的“哭板”控诉底层苦难,包拯的“花脸”形象象征法威,陈世美的“官衣”与“驸马袍”的身份转变暗示人性异化,这些艺术手法让抽象的“道德”“正义”变得可感可知,增强了主旨的感染力。

相关问答FAQs

Q1:《铡美案》中陈世美的悲剧仅仅是个人道德沦丧的结果吗?

A1:陈世美的悲剧既有个人道德沦丧的因素,也折射出封建社会结构性问题,从个人层面看,他因贪恋权贵、背弃道德而走向毁灭;从社会层面看,封建科举制度的“官本位”思想、阶级分化后的权力异化,以及底层民众缺乏制度保障的生存困境,共同催生了这一悲剧,若没有“读书做官”的阶层跃升诱惑,若没有封建权力对底层民众的压迫,陈世美的“负心”可能失去社会土壤,秦香莲的悲剧也可能避免,陈世美的悲剧是个体选择与社会环境共同作用的结果。

Q2:在《铡美案》中,秦香莲的形象仅仅是“受害者”吗?她的行为如何体现主旨中的“抗争精神”?

A2:秦香莲并非单纯的“受害者”,而是具有强烈“抗争精神”的女性形象,面对丈夫的抛弃、家将的追杀、公堂的冷遇,她从未放弃反抗:从“拦轿喊冤”到“公堂对质”,再到“求见包拯”,她以弱小之躯对抗强大的权势结构,她的抗争不仅是为了个人生存,更是为了维护“家庭伦理”与“社会正义”的底线,这种“抗争精神”是《铡美案》主旨的重要组成部分——它展现了底层民众在绝境中不屈服的意志,也强化了“正义终将战胜邪恶”的主题,秦香莲的形象,因此超越了“受害者的悲情”,成为民间对“反抗压迫、追求公平”的精神象征。