豫剧作为中原大地的文化瑰宝,承载着深厚的历史底蕴与地域特色,而豫剧演员柏青则以其精湛的演技和对艺术的执着坚守,成为这门传统艺术在当代的重要传承者,在数字化时代,柏青通过微博这一社交媒体平台,搭建起与戏迷、观众沟通的桥梁,不仅分享艺术心得,更让豫剧以更鲜活、更贴近生活的形式走进大众视野,她的微博内容丰富多元,既有对传统艺术的敬畏与传播,也有对生活的热爱与记录,成为连接戏曲舞台与大众生活的纽带。

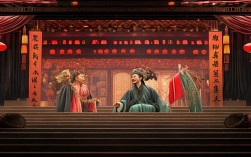

围绕“艺术传承”与“生活共鸣”两大核心展开,形成了多个独具特色的内容板块,在“经典唱段赏析”板块,她常以短视频或图文形式分享豫剧经典选段,如《穆桂英挂帅》中的“辕门斩子”、《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”等,并附上唱腔解析、角色情感解读,让戏迷不仅能“听戏”,更能“懂戏”,她曾发布一段《秦香莲》选段的慢速教学视频,从气息运用到咬字归音,细致讲解豫剧“祥符调”的演唱技巧,评论区不少年轻观众留言“原来戏曲唱腔有这么多门道,第一次感受到传统文化的魅力”。

在“幕后日常”板块,柏青以平实的镜头记录戏曲人的真实状态:清晨练功时压腿的汗水、排练场上反复打磨动作的专注、对戏服道具的珍视维护,甚至为塑造角色体验生活的点滴,一条“为演好老年角色,连续一个月观察菜市场老人神态”的动态,配上对比图,让观众看到演员对角色的敬畏,也让更多人理解“台上一分钟,台下十年功”的艰辛,这种“去舞台化”的分享,打破了大众对戏曲演员“遥不可及”的刻板印象,塑造了真实、亲切的艺术家人设。

“戏迷互动”是柏青微博的重要特色,她定期发起话题讨论,如“你最喜欢的豫剧角色”“家乡的戏曲记忆”,鼓励网友分享与豫剧的故事;针对戏迷留言的唱腔问题,她常录制语音或短视频回复;甚至邀请戏迷参与线上“点戏”,根据投票结果在直播中表演选段,这种互动不仅增强了粉丝粘性,更让戏迷感受到“被看见、被尊重”,形成“演员-戏迷-艺术”的良性循环。

值得关注的是,柏青还通过微博推动“戏曲年轻化”传播,她尝试将豫剧元素与现代审美结合,如发布豫剧版流行歌曲翻唱、戏曲妆造教程,甚至与短视频创作者合作,用“豫剧+剧情”的形式演绎经典故事,她改编的《白蛇传》选段融入现代叙事,用分镜镜头展现“断桥相会”的悲情,配以字幕解释戏曲程式动作的含义,在B站、抖音等平台二次传播后,吸引大量年轻观众关注,单条视频播放量突破300万。

为了更直观地呈现柏青微博的内容构成与特色,以下表格对其主要内容板块进行梳理: 板块主要内容形式典型案例/互动方式传播效果 | |--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------| | 经典唱段赏析 | 短视频、图文解析 | 《花木兰》选段慢教学,附带唱腔技巧讲解 | 单条视频平均播放量超50万,引发年轻观众学习兴趣 | | 幕后日常 | vlog、图片、文字感悟 | 记录练功、排练、角色体验过程 | 增强观众对戏曲演员工作的理解,塑造真实人设 | | 戏迷互动 | 话题讨论、线上点戏、问答回复 | 发起#我的戏曲初体验#话题,邀请戏迷分享故事 | 话题阅读量超200万,评论区互动量日均千条 | | 戏曲年轻化传播 | 改编翻唱、跨界合作、创意短视频 | 豫剧版《孤勇者》翻唱,融合戏曲唱腔与流行旋律 | 登上短视频平台热榜,吸引超百万年轻用户关注豫剧 |

柏青微博的影响力不仅体现在数据层面,更在于其对豫剧传承的深层推动,通过这一平台,豫剧突破了剧场、电视等传统传播渠道的局限,渗透到日常生活的场景中:年轻观众通过她的内容了解戏曲历史,戏迷因她的互动感受到归属感,甚至有非戏曲爱好者因她的分享走进剧场观看演出,正如她在微博中所说:“戏曲不是博物馆里的老物件,而是能与现代人对话的活态文化,只要有人愿意听、愿意讲,它就能一直传下去。”

柏青还利用微博关注戏曲传承的社会议题,她曾多次转发“戏曲进校园”活动报道,呼吁更多学校开设戏曲课程;为基层戏曲院团发声,呼吁关注民间艺人传承困境;甚至发起“戏曲道具保护计划”,号召网友捐赠闲置戏服、道具,为贫困地区剧团提供支持,这些内容超越了个人艺术分享的范畴,展现了作为公众人物的社会责任感,也让更多人意识到戏曲传承不仅是艺术问题,更是文化延续的使命。

相关问答FAQs

问题1:柏青微博上最受粉丝欢迎的内容类型是什么?为什么?

解答:根据互动数据(点赞、评论、转发量)分析,柏青微博中“经典唱段解析+幕后日常”的组合内容最受粉丝欢迎,她发布的《穆桂英挂帅》“辕门斩子”选段教学视频,不仅展示了完整的唱腔表演,还穿插了排练时 NG 镜头、对眼神表情的细节调整,让观众看到“完美舞台呈现”背后的反复打磨,这类内容满足了戏迷“深度了解艺术”的需求,幕后日常”的真实感拉近了与观众的距离,形成“专业权威”与“亲切邻家”的双重吸引力,年轻观众则更偏爱“戏曲年轻化”改编内容,如豫剧版流行歌曲翻唱,认为这些内容“有趣、易懂”,打破了传统戏曲“老气、难懂”的刻板印象,成为他们接触豫剧的“入门钥匙”。

问题2:柏青如何通过微博吸引年轻观众关注豫剧?有哪些具体做法?

解答:柏青主要通过“降低门槛、创新形式、强化共鸣”三个策略吸引年轻观众,具体做法包括:一是“内容通俗化”,用短视频、图文等年轻人熟悉的媒介形式,将复杂的戏曲知识(如唱腔分类、行当特点)转化为“一分钟小知识”“戏曲冷笑话”等轻松内容;二是“形式跨界化”,将豫剧元素与流行文化结合,如戏曲妆造教程、豫剧台词配音挑战,甚至与虚拟偶像合作演出,满足年轻群体的审美偏好;三是“情感共鸣化”,分享自己作为戏曲演员的成长故事、面对行业困境的思考,以及“00后戏迷”“跨界爱好者”的真实案例,让年轻人感受到“戏曲与我有关”,从而主动关注、参与传播,她发起的#用豫剧唱我的青春#话题,鼓励网友用戏曲旋律改编校园歌曲,吸引了超5万用户参与,其中不少是此前从未接触过豫剧的“Z世代”。