戏曲“太白醉写”是中国传统戏曲中以唐代诗人李白为主角的经典剧目,广泛流传于京剧、川剧、越剧、昆曲等多个剧种,尤以京剧的演绎最为人熟知,该剧以李白“斗酒诗百篇”的豪放形象为核心,通过“醉写清平调”“高力士脱靴”等经典情节,既展现了诗仙的旷世才情与狂放不羁,也折射出封建官场的权谋倾轧,成为文人题材戏曲中的典范之作。

剧情梗概:诗酒风流中的命运悲歌

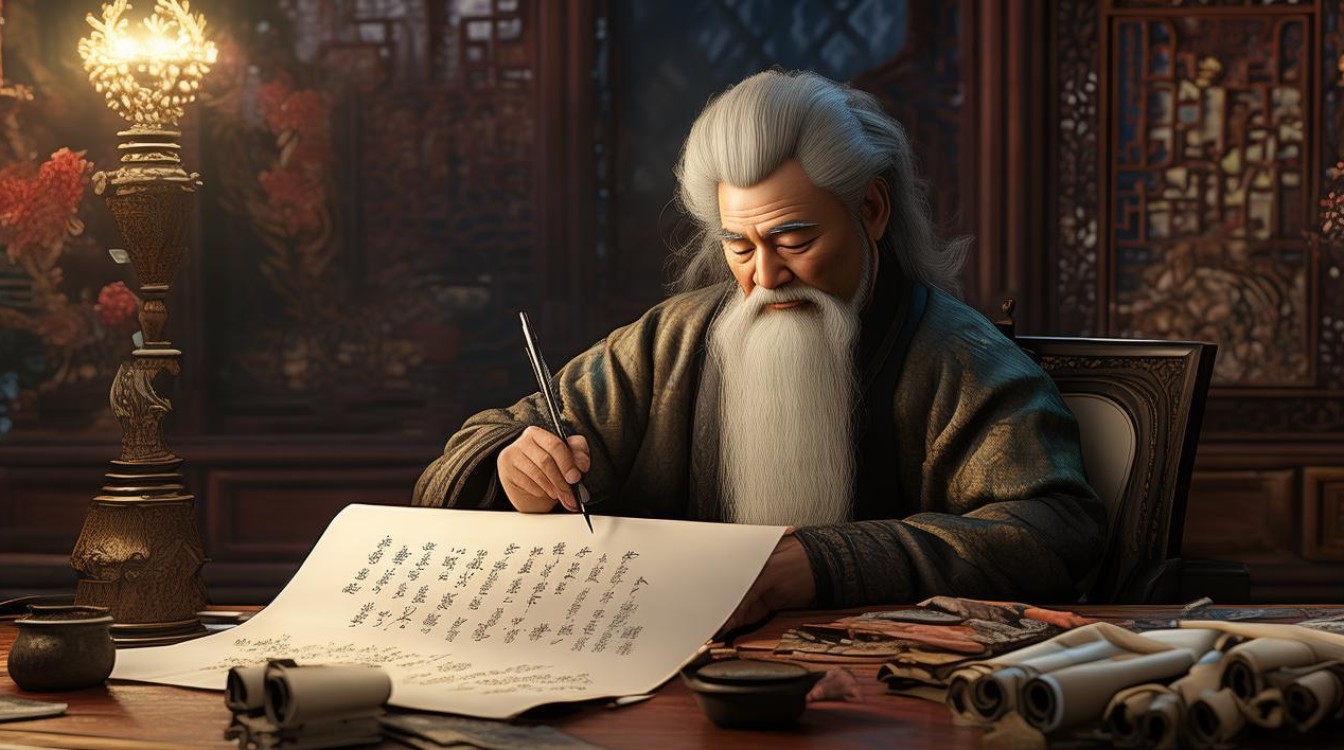

“太白醉写”的故事背景设定于唐玄宗天宝年间,彼时李白因诗名远播被征入长安,供奉翰林,剧情开篇,李白在长安酒楼中与友人畅饮,听闻唐玄宗与杨贵妃在沉香亭赏牡丹,便醉醺醺地应召入宫,面对君王与贵妃,李白非无半分拘谨,反以“天子呼来不上船”的狂态,索要宫中佳酿,直至酩酊大醉,在玄宗命其作诗助兴时,李白借着酒意,挥毫写下三首《清平调》,以“云想衣裳花想容”“一枝红艳露凝香”等名句,将杨贵妃的美貌与牡丹的艳丽融为一体,既讨得玄宗欢心,也展露了“笔落惊风雨”的绝世才华,李白醉中命权臣高力士为其脱靴、贵妃兄杨国忠为其研墨的举动,彻底触怒了当朝权贵,高力士、杨国忠暗中进谗,玄宗虽爱其才,却终因“狂放无礼”将其疏远,李白最终被迫离开长安,结束了短暂的仕途生涯,剧情以李白离京时“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”的背影收尾,狂喜中藏着悲凉,将文人的理想与现实的冲突展现得淋漓尽致。

艺术特色:程式化表演中的诗性表达

“太白醉写”的艺术魅力,在于戏曲程式与人物性格的完美融合,其表演特色可从唱、念、做、舞四个维度展开,不同剧种在演绎中又各具风采。

(一)表演艺术:醉态中的“形神兼备”

李白的“醉”并非简单的生理醉酒,而是“醉态中的清醒”,演员通过身段、眼神、步态的程式化表演,塑造出“诗仙”的狂放与孤傲,以京剧为例,李白的“醉步”需结合“跄步”与“飘步”,步履踉跄却暗含节奏,如同“醉步如云,稳中带飘”;“醉眼”则要时而迷离朦胧,时而清亮锐利,表现出“酒入愁肠,七分酿成月光,余下三分啸成剑气”的复杂心境,在“脱靴”情节中,演员需以“甩袖”“翻袖”“抛袖”等动作,表现李白对权蔑视的轻蔑,而“研墨”时则通过“捻笔”“舔笔”“顿笔”的细腻处理,展现其才情喷薄时的专注,川剧版本则融入“变脸”绝活,李白在醉写过程中脸色由红润到苍白再到涨红,暗喻其情绪从狂喜到悲愤的起伏,极具视觉冲击力。

(二)文学文本:诗词入戏的诗性传承

剧本巧妙将李白的诗歌名篇融入剧情,尤其是《清平调》三首的“现场创作”,成为全剧的点睛之笔,演员在吟诵时,需结合“板眼”调整节奏,如“云想衣裳花想容”一句,以舒缓的二黄慢板表现对贵妃的赞美,而“解释春风无限恨”则转为激越的西皮流水,凸显诗情的奔涌,这种“以诗为戏”的处理,不仅让观众直接感受到李白诗歌的魅力,更通过诗词内容推动情节发展——如“名花倾国两相欢”既是对眼前景的描绘,也暗含对杨贵妃与玄宗关系的隐喻,为后续的权臣进�埋下伏笔。

(三)舞台美术:意象化的场景营造

舞台布景以“写意”为主,通过简约的道具营造诗意氛围,常见的设置包括:一张书案(放置笔墨纸砚)、一坛美酒、几枝牡丹(呼应沉香亭赏花),背景则以水墨画式的远山、明月或云纹为衬,突出“诗酒山水”的文人意境,灯光运用上,李白醉写时以暖光聚焦,表现其才情四溢;离京时则转为冷光,投射在孤独的背影上,强化悲凉感,川剧版本还会加入“烟雾”效果,李白饮酒时烟雾缭绕,仿佛其诗情与酒意一同蒸腾,极具浪漫主义色彩。

(四)音乐设计:剧种特色的声腔表达

不同剧种的音乐风格赋予“太白醉写”多样的艺术韵味,京剧以“西皮”“二黄”为基础,西皮流水表现李白的豪爽,二黄慢板抒发其感慨,伴奏以京胡为主,节奏明快有力;越剧则采用“弦下调”,唱腔婉转柔美,更侧重表现李白内心的细腻情感,如“醉卧长安”时的唱段,以清丽的嗓音传递出“世人皆醉我独醒”的孤独;昆曲作为“百戏之祖”,其水磨腔细腻绵长,在吟诵《清平调》时,一字多腔、婉转悠扬,将诗句的韵律美与戏曲的音乐美完美融合。

以下为部分剧种“太白醉写”表演特点对比:

| 剧种 | 唱腔特点 | 身段侧重 | 核心道具 | 情感表达 |

|----------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|

| 京剧 | 西皮、二黄,高亢激昂 | 醉步、甩袖、翻袖 | 酒坛、笔墨、靴 | 狂放不羁,蔑视权贵 |

| 川剧 | 高腔帮打,节奏明快 | 变脸、醉态、矮步 | 折扇、酒碗、面具 | 诙谐中带悲愤,情绪起伏大 |

| 越剧 | 弦下调,婉转柔美 | 水袖、碎步、眼神戏 | 折扇、酒壶、诗笺 | 细腻抒情,侧重内心独白 |

文化内涵:文人精神的戏曲化呈现

“太白醉写”不仅是对历史故事的演绎,更承载着中国传统文化中对文人精神的想象与反思,李白形象塑造了“才高遭忌”的文人原型:其旷世才情与政治理想的冲突,反映了封建制度下文人“用之则行,舍之则藏”的无奈,剧中“醉写”实为“愤写”——表面赞美贵妃,实则暗讽玄宗“重色轻贤”,这种“以诗讽谏”的勇气,正是文人风骨的体现。“醉”成为精神自由的象征:在酒精的麻痹下,李白暂时摆脱了官场的礼仪束缚,以最本真的状态创作,这种“醉态中的清醒”实则是文人对独立人格的追求,剧目的悲剧内核揭示了“理想与现实的永恒矛盾”:李白虽以诗歌名垂千古,却在仕途上屡屡碰壁,这种“诗仙”与“逐臣”的双重身份,让后世文人在其身上看到了自己的影子,引发强烈共鸣。

相关问答FAQs

Q1:“太白醉写”中李白的“醉态”是如何通过戏曲表演手段呈现的?

A1:李白的“醉态”是戏曲程式化表演的典范,演员通过“形、神、技”三方面塑造:形上,运用“跄步”“飘步”等醉步,配合“甩袖”“翻袖”等身段,表现步履不稳却暗含节奏的“醉步如云”;神上,通过“醉眼”的变化——时而迷离朦胧(酒醉初起),时而清亮锐利(诗情迸发),时而暗含悲愤(遭谗后),展现“醉态中的清醒”;技上,结合剧种特色,如京剧以“髯口功”表现饮酒时的胡须颤动,川剧则用“变脸”表现情绪从狂喜到愤懑的转折,最终通过“醉写”时的挥毫泼墨,将才情与狂傲融为一体,让“醉”不仅是生理状态,更是精神象征。

Q2:不同剧种的《太白醉写》为何在艺术风格上存在差异?这些差异与剧种的文化背景有何关联?

A2:不同剧种的《太白醉写》风格差异源于剧种的文化基因与地域特色,京剧形成于北方,深受宫廷文化与市民文化影响,唱腔高亢激昂,表演强调“架势”与“气派”,李白的形象更突出“狂放不羁”的文人英雄气质;川剧源于巴蜀地区,民间艺术底蕴深厚,善于“帮打唱”结合,表演诙谐灵动,融入“变脸”“滚灯”等绝活,李白的形象更具市井气息与反抗精神;越剧发源于江南,文人气息与女性审美突出,唱腔婉转细腻,表演侧重“情”,李白的形象更偏向“多愁善感”的才子,凸显其内心的孤独与理想主义,这些差异本质上是地域文化(如北方的豪爽、南方的婉约)与剧种审美传统(如京剧的“写意”、川剧的“火爆”、越剧的“柔美”)共同作用的结果,让同一故事在不同剧种中呈现出多元的艺术魅力。