中国戏曲学院作为国内唯一一所独立设置的培养戏曲高级专门人才的院校,自1950年建院以来,始终肩负着传承戏曲艺术、培养戏曲人才的重任,在时代浪潮与文化变迁的冲击下,这所被誉为“戏曲家摇篮”的学府,也面临着诸多被外界称为“迷雾”的困惑与挑战,这些“迷雾”既源于传统艺术与现代社会的张力,也交织着学科建设、人才培养与社会认知的多重矛盾,值得深入剖析。

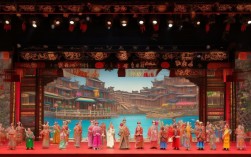

传承与创新的拉扯,构成了“迷雾”的核心层,戏曲作为传统艺术,其传承强调“口传心授”与“师徒相承”,中国戏曲学院在教学中始终坚守这一根本,京剧表演专业的“派别传承”、戏曲音乐专业的“腔调保护”,都体现了对传统的敬畏,但与此同时,年轻观众的审美需求、舞台呈现的现代化趋势,又要求戏曲必须创新,近年来,学院在《白蛇传》《锁麟囊》等传统剧目的复排中融入现代舞美技术,开设“戏曲跨界创作”课程,鼓励学生尝试戏曲与话剧、音乐剧的融合,却时常陷入“创新不足”与“过度创新”的双重质疑——前者认为学院未能打破传统桎梏,让戏曲真正“活”在当下;后者则批评创新削弱了戏曲的“本体性”,失去了“戏曲味”,这种在传承与创新间的摇摆,实质上是传统艺术在现代化转型中的普遍困境,而学院作为“守夜人”,需要在坚守与创新间寻找微妙的平衡点。

学科认知的偏差,是“迷雾”的外显层,提到中国戏曲学院,外界往往将其简单等同于“教唱戏的学校”,甚至有人调侃“不就是学唱念做打的吗”,这种刻板印象源于对戏曲艺术“综合性”的忽视,学院的学科体系早已超越单纯的表演范畴,涵盖戏曲表演、戏曲导演、戏曲作曲、戏曲文学、舞台美术设计、新媒体艺术、艺术管理等多个方向,形成了“表演为体、多学科为用”的格局,以新媒体艺术系为例,学生不仅学习传统戏曲美学,还要掌握数字建模、虚拟制片等技术,致力于“数字戏曲”的研发;戏曲文学系则培养兼具戏曲史论研究与剧本创作能力的复合型人才,由于社会对戏曲的认知仍停留在“舞台表演”层面,这些非表演学科常被边缘化,招生与就业面临冷热不均的困境——表演专业竞争激烈,而“冷门”学科如戏曲史论、舞台技术则常常“遇冷”,这种认知偏差直接影响了学科生态的均衡发展。

人才出口的狭窄,是“迷雾”的现实层,戏曲行业本身就业渠道有限,传统剧团编制缩减、市场化演出不成熟,使得毕业生的职业选择面临巨大压力,据学院就业质量报告显示,近年来毕业生进入专业剧团的比例不足30%,超过半数选择从事教育培训、文化传播、自媒体等“泛戏曲”领域,甚至有人转行从事与艺术无关的工作,这一方面反映了戏曲行业人才需求的萎缩,另一方面也暴露了人才培养与市场需求之间的脱节,学院虽开设“戏曲文化进校园”“非遗传承实践”等课程,鼓励学生拓展就业方向,但如何让“戏曲人才”在更广阔的文化市场中找到定位,仍需探索,戏曲教育的“精英化”与行业需求的“大众化”也存在矛盾:学院培养的是“角儿”苗子,而社会更需要能普及戏曲、推广文化的“多面手”,这种培养目标与实际需求的错位,进一步加剧了人才出口的迷茫。

为更直观呈现“迷雾”的核心议题,可对比如下:

| 议题维度 | 具体表现 | 争议焦点 |

|---|---|---|

| 传承与创新 | 传统“口传心授”教学与现代舞美、跨界课程并行 | 创新是否消解戏曲本体?传统如何“创造性转化”? |

| 学科认知 | 表演专业受追捧,戏曲史论、舞台技术等“冷门学科”边缘化 | 外界是否将戏曲学院等同于“表演培训班”?非表演学科的价值能否被社会认可? |

| 人才出口 | 进入专业剧团比例低,多数毕业生转向“泛戏曲”领域或转行 | 戏曲教育应坚持“精英培养”还是适应“市场需求”?毕业生如何在文化市场中立足? |

面对这些“迷雾”,中国戏曲学院并非停滞不前,近年来,学院通过“戏曲+”战略,推动戏曲与旅游、科技、教育等领域融合,与高校共建“戏曲交叉学科研究中心”,探索“戏曲数字化保护”项目;加强实践教学,与国家京剧院、地方院团建立“订单式培养”模式,为学生提供更多实习机会,这些举措虽未能完全消解“迷雾”,却为传统戏曲教育在现代社会的生存与发展开辟了新的可能。

戏曲艺术的传承,从来不是简单的复制,而是在时代语境下的不断重构,中国戏曲学院的“迷雾”,本质上是传统艺术现代化转型的缩影,它提醒我们:在坚守艺术根脉的同时,必须以更开放的姿态拥抱变化,以更创新的思维回应时代,唯有如此,“戏曲摇篮”才能在迷雾中找到清晰的方向,让百年戏曲在新时代焕发生机。

FAQs

Q1:中国戏曲学院的毕业生只能从事戏曲相关工作吗?

A1:并非如此,虽然学院以戏曲教育为核心,但培养的学生具备扎实的艺术素养、文化底蕴与实践能力,就业方向多元,除了进入专业戏曲院团从事表演、创作、技术等工作,不少毕业生选择在中小学、高校担任戏曲教师,参与“戏曲进校园”项目;也有人在文化机构、博物馆从事非遗保护与研究,或进入影视、新媒体行业担任编剧、策划、导演等;还有部分学生选择自主创业,开设戏曲工作室、开发文创产品等,近年来,“泛戏曲”领域的就业比例逐年上升,体现了学院人才培养的适应性与延展性。

Q2:外界认为戏曲学院“保守”,学院在创新方面有哪些具体尝试?

A2:学院近年来在创新上做了多方面探索:一是课程创新,开设“戏曲跨界创作”“数字戏曲设计”“戏曲动漫制作”等课程,推动戏曲与科技、艺术的融合;二是舞台实践创新,复排传统剧目时融入现代舞美、灯光技术,如《龙凤呈祥》采用多媒体投影增强叙事层次,同时鼓励学生创排实验戏曲、小剧场戏曲,如《朱鹮》《新龙门客栈》等作品尝试戏曲与话剧、音乐剧的元素融合;三是传播创新,利用短视频平台开设“戏曲微课堂”,通过直播、Vlog等形式吸引年轻观众,与B站、抖音等合作推出“戏曲动画”“戏曲虚拟偶像”等项目,拓展戏曲的传播边界,这些尝试旨在让传统戏曲在保持本体特征的同时,更贴近当代审美与传播生态。