言慧珠作为京剧“四小名旦”之一,以其宽广的戏路、深厚的功底和对传统戏的革新精神,在京剧史上留下了浓墨重彩的一笔,而《得意缘》这出集青衣、花旦、武旦特色于一体的传统剧目,正是她艺术风格的集中体现,不仅展现了她在表演上的全面性,更凸显了她对人物性格的精准刻画与艺术创新的追求。

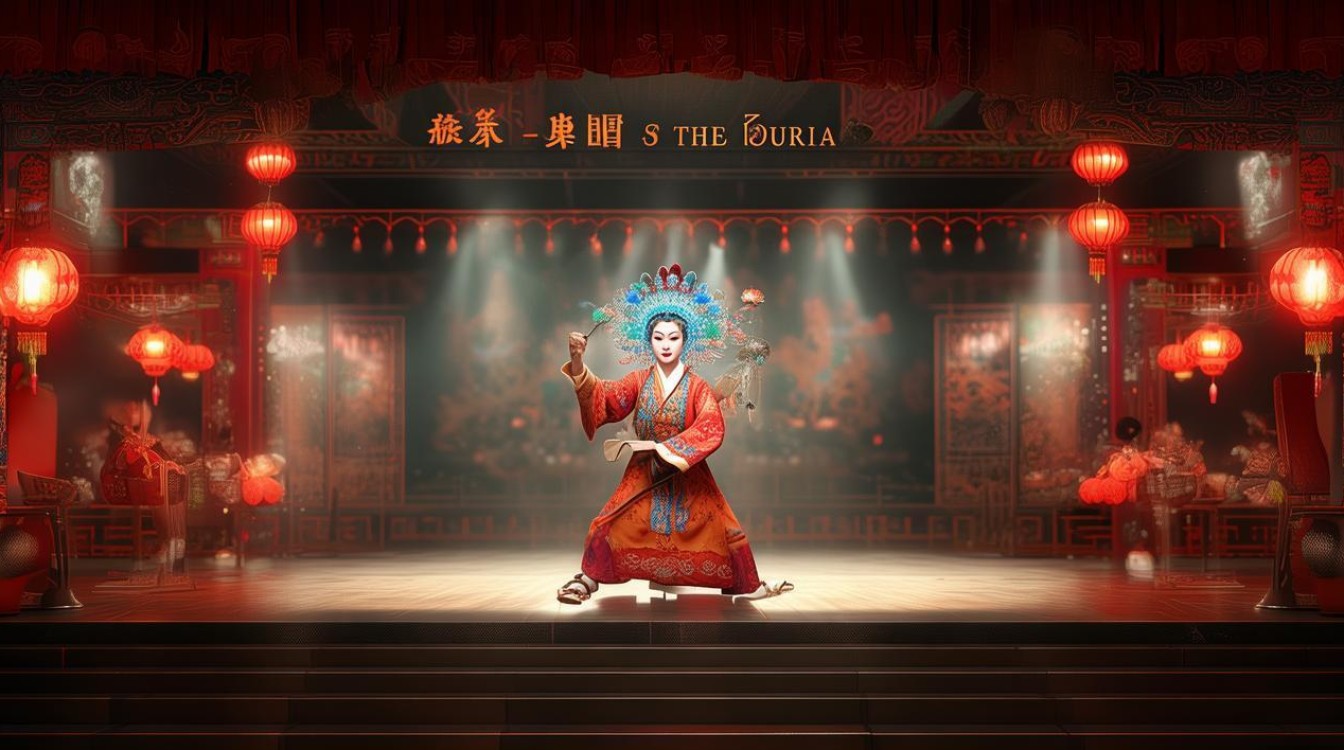

《得意缘》作为京剧传统戏,取材于小说《绿牡丹》,讲述了明代书生卢昆杰流落江湖,与侠女杨玉娥结为夫妻,后因误会分离,终得团圆的故事,剧中杨玉一角为花旦应工,兼具江湖儿女的泼辣豪爽与为人妻的细腻柔情,传统演绎多侧重喜剧冲突,人物性格略显单薄,而言慧珠在演绎此角时,却突破了行当限制,以“演人物”而非“演行当”为核心理念,赋予杨玉鲜活的立体感。

言慧珠与《得意缘》的渊源,始于她对“传统戏现代化”的艺术追求,她认为,传统剧目若想打动当代观众,需在保留程式精髓的基础上,深化人物内心,1950年代,她重新整理《得意缘》,删减了原剧中过于琐碎的插科打诨,将主线聚焦于杨玉与卢昆杰的“情”与“义”——既有夫妻间的打情骂俏,更有江湖儿女的肝胆相照,这种改编让剧情更紧凑,也让人物动机更合理,为表演提供了更广阔的空间。

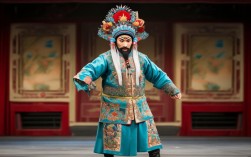

在表演上,言慧珠将青衣的端庄、花旦的灵动、武旦的利落熔于一炉,形成了独特的“言派”杨玉,唱腔方面,她以梅派为基础,借鉴程派“脑后音”的技巧,在《教镖》《下山》等核心场次中,既有梅派的圆润流畅,如“杨玉娥坐草堂心中思想”唱段,婉转中透着温柔;又融入程派的含蓄深沉,表现杨玉对丈夫嗔怪下的关爱,如“劝夫君休得要心猿意马”的拖腔,字字含情,声声带嗔,念白上,她打破传统花旦“尖音细嗓”的程式,用京白结合韵白,既有生活气息,又不失戏曲韵律,打岔”一场,她与卢昆杰的对话,通过语气词的轻重、语速的快慢,将杨玉的娇嗔、机智与俏皮表现得淋漓尽致,观众仿佛能看到一个活生生的江湖女子在眼前。

身段表演更是言慧珠的绝活,杨玉的“教镖”情节,需展现其武艺高强,言慧珠借鉴武旦的“把子功”,将“单刀枪”“对枪”等武打动作化为舞蹈化的身段:起手时如燕子穿林,轻盈矫健;收招时如游龙回旋,沉稳利落,而“梳妆”一折,她又回归花旦的本色,通过“照镜子”“理鬓角”等细腻动作,结合眼神的流转,将杨玉作为女性的娇羞与爱美之心刻画得入木三分,尤其值得一提的是她的“圆场”功夫,无论身着褶子还是帔衫,跑圆场时身姿如行云流水,脚下生根,既展现功底,又符合人物侠女的身份,被观众誉为“水上漂”般的轻盈。

为让人物更立体,言慧珠在细节处下足功夫,例如传统杨玉多穿艳丽花衫,她则根据剧情调整:初见卢昆杰时着素色帔衫,显其江湖侠女的干练;夫妻和好后改穿绣花褶子,添其为人妻的温柔,这种服装上的“以衣塑人”,与表演相得益彰,她还增加了杨玉深夜思念卢昆杰的内心戏,通过一段低回的【反二黄】,展现她外刚内柔的一面,让这个喜剧角色有了更丰富的层次感。

言慧珠的《得意缘》不仅成为个人代表作,更推动了传统戏的革新,她的表演既保留了京剧“四功五法”的精髓,又融入了对人物心理的现代解读,为后学提供了“演人物”的范本,梅葆玥曾评价:“言姐的杨玉,让你觉得她不是在‘演’一个侠女,她本身就是侠女。”这种“化技为情”的艺术境界,正是言慧珠对京剧最大的贡献。

言慧珠《得意缘》表演艺术特色分析

| 表演维度 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 融合梅派圆润与程派含蓄,拖腔中融入情感变化 | 既有戏曲韵律,又传递人物嗔怪、关爱等复杂情绪 |

| 念白 | 京白与韵白结合,语气词与语速变化丰富 | 生活化与艺术化平衡,人物鲜活立体 |

| 身段 | 武旦“把子功”舞蹈化,花旦细腻动作结合“圆场”功夫 | 展现侠武与柔美,人物身份与性格统一 |

| 细节处理 | 服装调整、内心戏增加、眼神运用 | 深化人物层次,突破传统喜剧角色单薄形象 |

相关问答FAQs

Q1:言慧珠的《得意缘》与传统版本相比,有哪些突破?

A1:言慧珠的突破主要体现在三方面:一是剧情上删减冗余,聚焦“情义”主线,让人物动机更合理;二是表演上打破行当限制,融合青衣、花旦、武旦技艺,赋予杨玉“侠女+妻子”的双重立体感;三是细节上增加内心戏与服装、身段的个性化设计,如通过【反二黄】展现人物柔肠,用素色帔衫塑侠女干练,让传统角色更具现代感染力。

Q2:言慧珠在《得意缘》中如何通过表演展现女性角色的独立性?

A2:她通过“刚柔并济”的表演打破传统女性依附形象的设定,武戏中,杨玉的“教镖”“对枪”等身段展现其武艺高强,独立自主;文戏中,她用嗔怪却坚定的念白(如“你若不成器,休怪我翻脸”),以及眼神中的果敢,凸显其不依附于丈夫的人格魅力,尤其深夜独唱的【反二黄】,既表现对丈夫的思念,又暗含对自身价值的坚守,让杨玉成为既有柔情又有风骨的独立女性形象。