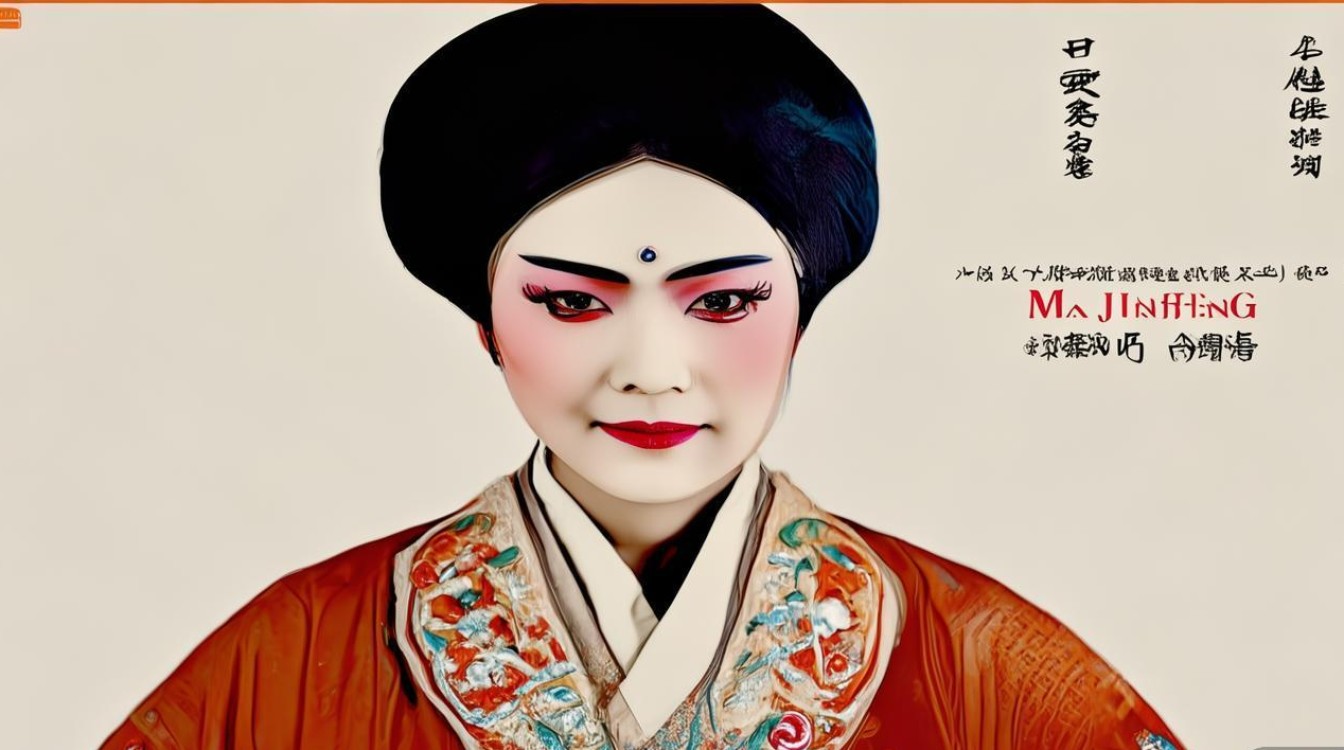

在豫剧艺术的璀璨星河中,马金凤先生无疑是最耀眼的星辰之一,作为豫剧“洛阳派”的奠基人,她以“洛阳牡丹”的美誉享誉梨园,其创立的“马派”艺术更是影响了一代又一代的戏曲从业者,当我们翻开历史的相册,马金凤先生的照片不仅是她艺术生涯的忠实记录,更是豫剧百年发展的重要见证,这些照片或黑白或彩色,或静态或动态,串联起一位艺术家从懵懂学童到一代宗师的传奇人生,也折射出豫剧从乡土舞台走向全国视野的辉煌历程。

马金凤先生的照片中,最早可见的是她幼年学艺时期的影像,上世纪30年代,年幼的马金凤因家境贫寒拜师学戏,那时的照片多为黑白老照,画面略显模糊,却能清晰看到她梳着稚嫩的发髻,穿着宽大的戏服,眼神中却已透出对戏曲的执着,一张1935年在河南开封演出的剧照中,她扮演的是《三娘教子》中的薛倚哥,虽然扮相稚嫩,但一招一式已有板有眼,师姐们在后台为她整理行头的场景,生动再现了旧科班学艺的艰辛,这些早期照片不仅是个人成长的印记,更见证了豫剧在民间土壤中的顽强生命力——没有华丽的布景,没有先进的设备,唯有艺人对艺术的赤诚与坚守。

随着艺术生涯的推进,马金凤先生的照片逐渐展现出她独特的艺术风格,上世纪50年代,她主演的《穆桂英挂帅》风靡全国,剧中的“挂帅”一折成为经典,在一张1956年的演出照中,她饰演的穆桂英身披红色蟒袍,头戴帅盔,眼神坚定,腰挎宝剑,一个亮相便气势如虹,照片中,她的脚步扎实稳健,身段挺拔利落,将穆桂英“巾帼不让须眉”的英雄气概展现得淋漓尽致,这一时期的照片色调鲜明,舞台布景虽简朴,但演员的表演充满张力,正是豫剧“以情带戏、以戏动人”的生动体现,值得一提的是,马金凤先生在《花木兰》中塑造的花木兰形象同样深入人心,一张1958年的剧照中,她女扮男装,英姿飒爽,“刘大哥讲话理太偏”的唱段通过照片中的眼神和手势,仿佛能让人听到那高亢激越的豫西调唱腔,这些舞台照片不仅是艺术的凝固,更是豫剧现代转型期的缩影——传统剧目在新时代焕发出新的生命力,而马金凤先生正是这一转型的推动者之一。

马金凤先生的生活照片同样充满温度,展现了艺术家舞台之外的真实一面,在一张1960年代与家人在洛阳老家的合影中,她身着便装,笑容温婉,与舞台上威风凛凛的穆桂英判若两人,照片中,她抱着年幼的孙女,背景是朴素的农家院落,没有明星的光环,只有普通人的温情,另一张1980年代在后台指导年轻演员的照片中,她俯身低语,手指轻点演员的戏服,眼神专注而慈爱,仿佛一位母亲在传授孩子珍贵的家传,这些生活照片打破了舞台形象的神秘感,让我们看到了马金凤先生作为“梨园母亲”的一面——她对艺术的严谨与对生活的热爱在她身上完美融合,构成了一个立体而真实的艺术家形象。

进入晚年,马金凤先生的照片中更多了一份从容与传承,2000年以后,她虽已很少登台,但仍活跃在戏曲传承一线,一张2010年在“马金凤艺术周”上的照片中,她白发苍苍,精神矍铄,坐在台下观看青年演员的演出,不时点头微笑,照片中的她,手中拿着节目单,眼神中满是对后辈的期许与欣慰,另一张2018年收徒仪式的照片中,她端坐正中,年轻的弟子们恭敬地站在两旁,双手递上拜师帖,这一场景不仅是技艺的传承,更是豫剧精神的延续,这些晚年的照片,见证了“马派”艺术在新时代的生生不息,也让我们看到了一位老艺术家对戏曲事业的无限忠诚。

为了更直观地展现马金凤先生照片的艺术价值与历史意义,以下表格列举了不同时期的代表性照片及其内涵:

| 时期 | 代表照片 | 内容描述 | 艺术与历史价值 |

|---|---|---|---|

| 早期学艺 | 1935年《三娘教子》剧照 | 年幼扮薛倚哥,眼神坚定,师姐后台整理行头 | 见证旧科班学艺艰辛,体现豫剧民间传承的早期形态 |

| 巅峰舞台 | 1956年《穆桂英挂帅》演出照 | 穆桂英挂帅亮相,蟒袍帅盔,气势如虹 | “马派”艺术风格成熟,豫剧现代转型期的代表作 |

| 经典剧目 | 1958年《花木兰》剧照 | 女扮男装,英姿飒爽,手势展现唱段情感 | 豫西调与表演艺术的完美结合,推动豫剧全国化 |

| 生活温情 | 1960年代与家人合影 | 便装温婉,抱孙女于农家院落 | 展现艺术家真实生活,打破舞台形象,体现“艺德为先”的品格 |

| 传承晚年 | 2010年“马金凤艺术周”观剧照 | 白发矍铄,台下观看青年演出,眼神慈爱 | 见证“马派”艺术传承,体现老艺术家对戏曲事业的持续贡献 |

马金凤先生的照片不仅是个人记忆的载体,更是豫剧发展的“活化石”,从黑白到彩色,从简陋舞台到现代化剧场,从科班学艺到桃李满天下,这些照片串联起的是一部浓缩的豫剧现代化史,每一张照片背后,都有故事可讲,都有情感可感——那是艺人对艺术的坚守,是对传统的敬畏,是对传承的执着,当我们凝视这些照片时,看到的不仅是一位艺术家的风采,更是一个民族戏曲文化的精神图腾。

相关问答FAQs

Q1:马金凤先生最具代表性的舞台照片有哪些?这些照片如何体现她的艺术特色?

A1:马金凤先生最具代表性的舞台照片包括1956年《穆桂英挂帅》“挂帅”一折的亮相照、1958年《花木兰》“刘大哥讲话理太偏”的唱段照,以及1980年代《杨八姐游春》中的剧照,这些照片集中体现了她的艺术特色:在《穆桂英挂帅》中,她通过挺拔的身段、坚定的眼神和扎实的台步,将穆桂英的英气与威严展现得淋漓尽致,凸显了“马派”艺术“稳、准、狠”的表演风格;在《花木兰》中,她通过细腻的手势和富有层次感的表情,将花木兰的巾帼柔情与报国壮志融为一体,展现了豫西调唱腔的高亢与细腻结合的独特魅力,这些照片不仅是舞台瞬间的凝固,更是“马派”艺术“以情塑形、形神兼备”理念的生动诠释。

Q2:马金凤先生的生活照片与舞台照片有何不同?这些生活照片展现了怎样的艺术家形象?

A2:马金凤先生的生活照片与舞台照片最大的不同在于“真实感”与“烟火气”,舞台照片经过艺术化处理,展现的是角色或艺术形象的极致魅力,如穆桂英的威风、花木兰的飒爽;而生活照片则记录了她作为普通人的一面:1960年代与家人在农家的合影中,她身着便装,笑容温婉,与舞台形象判若两人;1980年代后台指导徒弟的照片中,她俯身低语,眼神慈爱,毫无宗师的架子,这些生活照片展现了一个“接地气”的艺术家形象——她既有舞台上的光芒万丈,也有生活中的温情脉脉;既对艺术精益求精,也对生活充满热爱,这种“台上严苛,台下亲和”的特质,正是她深受观众和后辈敬仰的重要原因,也让“马派”艺术更具人格魅力与传承温度。