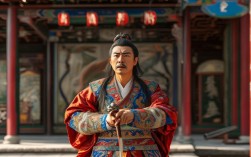

《徐策跑城》是京剧传统经典剧目,取材于民间故事《薛刚反唐》,以老生行当的表演为核心,塑造了一位忠义赤诚、老当益壮的老臣形象,剧情讲述了唐朝老臣徐策得知薛家冤案昭雪、薛蛟薛葵等后辈举义反唐成功后,不顾年迈体弱,亲自跑上城楼向朝廷报信的故事,全剧以“跑城”为核心段落,通过唱、念、做、打的深度融合,将徐策的狂喜、激动、感慨与忠义展现得淋漓尽致,成为京剧老生表演艺术的典范之作。

剧情概要与人物塑造

《徐策跑城》的剧情背景设定在武则天时期,薛家因薛刚醉酒闹花灯而遭灭门之祸,徐策因收留薛家遗孤薛蛟而被牵连,却始终坚守正义,多年后,薛蛟、薛葵长大成人,举兵反攻长安,武周政权瓦解,李唐恢复社稷,徐策在得知薛家平反、后辈立功的消息后,内心激荡难平,决定亲自跑上城楼,向新君报信这一喜讯。

徐策这一人物形象,是传统京剧“忠臣”形象的典型代表,他既是历经沧桑的老臣,对朝廷忠心耿耿;又是心怀仁义的长者,对薛家的遭遇深表同情;更是情感丰富的个体,在晚年得见正义伸张时,展现出忘我的激动与喜悦,演员塑造徐策时,需兼顾“老”“忠”“喜”三个维度:年龄上要体现老迈(步履蹒跚、动作迟缓但坚韧),性格上要突出忠义(正气凛然、不卑不亢),情感上要传递狂喜(眼神明亮、声音高亢),形成“形神兼备”的表演效果。

表演艺术:唱念做打的融合之美

《徐策跑城》的艺术魅力,集中体现在老生行当“唱、念、做、打”的精妙融合中,尤其以“做”和“唱”最为突出。

表演技巧:“跑城”的身段与神韵

“跑城”是全剧的高潮段落,也是演员表演功力的集中体现,徐策的“跑”并非简单的奔跑,而是结合年龄、身份与情感的“艺术化奔跑”,演员需通过“圆场”“蹉步”“跪步”等身段技巧,展现人物“老当益壮”的状态:步伐稳健中带着急切,身形佝偻却挺直腰板,双手或捋髯、或撩袍,配合眼神的忽明忽暗(时而回忆薛家冤案,时而展望太平景象),将内心的狂喜外化为可见的舞台动作。

“髯口功”和“甩发功”是关键技巧,徐策佩戴黑髯(或黪髯),通过“挑髯”“推髯”“甩髯”等动作,表现情绪的起伏:得知喜讯时髯口随激动而颤抖,跑城途中因体力不支而髯口飘散,上城楼后整理髯口则体现老臣的庄重,在“湛湛青天不可欺”的唱段前,演员常以“甩发”配合“踉跄”步法,既表现体力不支,又凸显内心的震撼与激动,形成“形于外而神于内”的表演效果。

唱腔艺术:西皮声腔的情感张力

《徐策跑城》的唱腔以西皮为主,通过“导板”“原板”“散板”等板式的转换,层层递进地展现徐策的情感变化,核心唱段“湛湛青天不可欺”是西皮导板转原板的经典之作,旋律高亢激昂,节奏由散板到规整,完美匹配人物情绪的爆发:

- 西皮导板“湛湛青天不可欺”:开篇即以高亢的散板起调,声音苍劲有力,似一声长叹,又似对苍天的质问,奠定全剧“悲喜交加”的情感基调。

- 西皮原板“千岁爷忠义胆智谋兼备”:转入原板后,节奏明快,字字铿锵,通过“忠义”“智谋”等唱词,既是对薛家后辈的赞扬,也是对自己多年坚守的肯定,情感逐渐推向高潮。

- 西皮散板“老徐策离了座前情往事”:结尾处转为散板,节奏自由,声音时而沙哑(表现年老),时而洪亮(表现激动),通过“前情往事”的回忆,将三十年来的隐忍与期盼融入唱腔,余韵悠长。

演员演唱时,需运用“脑后音”“擞音”等技巧,既体现老生的“苍劲”,又传递情感的“炽热”。“湛湛青天”一句,“湛”字以脑后音托起,声音穿云裂石,表现徐策对正义终将降临的坚定信念;而“不可欺”三字,则转为低沉的擞音,带有一丝沧桑感,暗示过往的冤屈与不易。

音乐与服饰:舞台氛围的烘托

音乐伴奏:锣鼓与胡琴的配合

京剧音乐中的“文场”(胡琴、月琴等)与“武场”(锣鼓、铙钹等)在《徐策跑城》中发挥着至关重要的作用。

- 锣鼓点:配合“跑城”的身段,多使用“急急风”“四击头”“长锤”等锣鼓点。“急急风”节奏急促,模拟奔跑的脚步声,增强戏剧张力;“四击头”则在亮相时使用,配合演员的“定像”,突出人物的庄重与激动。

- 胡琴伴奏:胡琴采用西皮把位,旋律高亢明亮,与唱腔相辅相成,在“湛湛青天”的导板后,胡琴以“过门”衔接,旋律由低到高,模拟徐策情绪的逐渐攀升,为原板的进入做好铺垫。

服饰道具:身份与情感的符号

徐策的服饰遵循京剧“宁穿破,不穿错”的原则,通过色彩与纹样强化人物形象:

- 官衣:身着红色官衣(蟒袍的简化版),红色象征喜庆与忠义,既符合“报喜”的剧情,又体现徐策对李唐的忠心。

- 玉带与朝靴:玉带象征官阶,朝靴则体现老臣的身份,跑城时,演员需提着官衣下摆,避免绊倒,这一细节既符合生活逻辑,又通过“撩袍”的动作,增强舞台的动态美感。

- 马鞭:虽为“跑城”,但徐策并未骑马,马鞭仅作为“虚拟道具”,暗示其赶路的急切,也符合京剧“虚实结合”的审美原则。

文化内涵与审美价值

《徐策跑城》不仅是一场视听盛宴,更承载着深厚的文化内涵,其主题“正义战胜邪恶”“忠义终得回报”,契合了传统儒家文化中的“忠”“义”“信”价值观,通过徐策这一形象,传递了“善恶有报”“坚守正道”的普世情感。

从审美价值看,该剧体现了京剧“程式化”与“个性化”的统一:演员需严格遵循老生表演的程式(如圆场、甩发、唱腔板式),同时通过个人理解赋予角色独特的生命力,周信芳(麒麟童)的“麒派”徐策,以做派老辣、唱腔苍劲著称,其表演更强调人物的“悲情”与“厚重”;而马连良的“马派”徐策,则突出潇洒流畅,更侧重人物的“喜悦”与“昂扬”,不同流派的演绎,共同丰富了《徐策跑城》的艺术内涵,也展现了京剧艺术的包容性与创造性。

徐策跑城艺术特色赏析表

| 艺术维度 | 具体表现 | 审美效果 |

|---|---|---|

| 表演技巧 | 圆场、蹉步、跪步;髯口功(挑、推、甩)、甩发功;眼神与身段的配合 | 展现“老当益壮”的状态,外化内心狂喜,形成“形神兼备”的舞台形象 |

| 唱腔特点 | 西皮导板转原板;脑后音、擞音的运用;节奏由散板到规整再到自由 | 情感层层递进,既苍劲有力又炽热激昂,传递“悲喜交加”的复杂情绪 |

| 音乐伴奏 | 锣鼓点(急急风、四击头);胡琴西皮把位,旋律高亢明亮 | 增强戏剧张力,烘托喜庆氛围,与唱腔、身段形成“声情并茂”的统一 |

| 服饰道具 | 红色官衣(象征忠义与喜庆);玉带、朝靴(体现官阶与身份);马鞭(虚拟赶路) | 强化人物身份,通过色彩与动作符号传递情感,符合京剧“虚实结合”的审美原则 |

| 情感表达 | 忠义(对朝廷)、激动(得见正义)、感慨(过往冤屈) | 塑造“立体化”人物形象,传递“正义终将降临”的普世情感,引发观众共鸣 |

相关问答FAQs

问题1:《徐策跑城》中“跑城”的身段设计,如何体现徐策的“老”与“喜”?

解答:“跑城”的身段设计通过“矛盾对比”展现徐策的“老”与“喜”。“老”体现在步伐的“稳健与迟缓”:演员采用“矮子步”“蹉步”,步幅小、频率快,但上身保持佝偻状,双手需提着官衣下摆避免绊倒,同时配合“喘气”“擦汗”等细节,暗示体力不支;“喜”则体现在动作的“轻快与张扬”:眼神明亮有神,甩发幅度大(甚至有“立甩”技巧),唱腔高亢,步伐虽慢却充满急切,通过“撩袍”“整冠”等动作,表现内心的狂喜,这种“老态”与“喜态”的融合,既符合人物年迈的设定,又凸显了“正义得报”的激动,形成“以老托喜”的舞台效果。

问题2:不同流派的老生(如麒派、马派)演绎《徐策跑城》,有哪些核心差异?

解答:麒派(周信芳)与马派(马连良)作为京剧老生的两大流派,在《徐策跑城》的演绎上各具特色,核心差异体现在“做派”与“唱腔”的侧重不同:

- 麒派:以“做派老辣、唱腔苍劲”著称,周信芳塑造的徐策更强调“悲情”与“厚重”:身段注重“顿挫感”,如“甩发”后常以“踉跄”稳住身形,突出人物历经沧桑的疲惫;唱腔多用“脑后音”和“沙音”,声音略带嘶哑,如“湛湛青天”一句,以低沉的起调逐渐攀升,传递“压抑后的爆发”,更侧重“忠臣受难终得昭雪”的悲剧感。

- 马派:以“潇洒流畅、唱腔华丽”见长,马连良的徐策则突出“喜悦”与“昂扬”:身段轻盈,步伐虽快却稳健,如“圆场”动作如行云流水,更显“老当益壮”的活力;唱腔注重“润腔”,旋律婉转华丽,如“千岁爷忠义胆”一句,通过“擞音”和“滑音”的运用,表现内心的轻快与自豪,更侧重“正义战胜邪恶”的喜悦感。

两种流派虽风格迥异,但均通过个性化的表演,将徐策的忠义与激动展现得淋漓尽致,共同丰富了该剧的艺术魅力。