在中国戏曲的璀璨星河中,豫剧以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演,承载着中原大地的文化记忆与精神气节,春秋时期楚国大夫申包胥“哭秦庭”的忠义故事,经豫剧艺术家们的演绎,成为舞台上经久不衰的经典剧目,塑造了一个忠肝义胆、以死报国的“申包胥帅”形象,其艺术魅力与精神内涵穿越千年,依然震撼人心。

历史原型与戏剧演绎:忠义故事的舞台重生

申包胥的历史原型见于《左传·定公四年》,他与伍子胥本是好友,伍子胥因楚平王杀害其父兄,逃亡吴国时与申包胥诀别,誓言“我必覆楚”,申包胥则回应:“子能覆之,我能兴之。”后伍子胥辅佐吴王阖闾攻破楚都郢,楚昭王出逃,申包胥奉命赴秦求援,秦王 initially 不肯发兵,申包胥立于秦廷,痛哭七日七夜,滴水不进,哭秦庭”感动秦王,秦王出车五百乘救楚,助楚复国,这一事件本身已充满戏剧张力,而豫剧在改编时,不仅保留了历史的核心脉络,更通过艺术加工强化了人物的内心冲突与情感张力,使“申包胥帅”的形象从史书中的文字符号,转化为舞台上有血有肉、可歌可泣的忠义化身。

豫剧《申包胥复楚》(又名《哭秦庭》)在情节上以“求援”为主线,集中展现了申包胥从请命、赴秦、哭庭到复国的完整过程,剧中删减了枝节,聚焦于“忠”与“义”的抉择:面对楚国的危难,申包胥明知秦强楚弱、求援九死一生,却依然以“救君父之急,不容辞也”的担当挺身而出;在秦廷,他既要忍受秦王的冷眼与拒绝,又要压抑对伍子胥“覆楚”的愤怒,以国家大义为重,最终以极致的悲恸唤醒秦王的良知,这种“舍小义而存大义”的内核,正是豫剧对申包胥故事最深刻的诠释。

豫剧申包胥的艺术形象:唱念做打的忠义典范

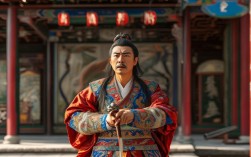

豫剧中的申包胥形象,以“老生”行当为基础,融合了“红生”的忠勇气质,形成独特的表演风格,其形象设计上,头戴黑方巾、身着黑帔,面庞微肃,眉宇间凝聚着忧国忧民的愁绪与坚毅不屈的神情,既符合楚国大夫的身份,又暗合其“忠臣”的象征意义,在表演中,演员通过“唱、念、做、舞”的全方位塑造,将申包胥的忠烈品格展现得淋漓尽致。

唱腔是豫剧塑造人物的核心手段。《哭秦庭》一折中,申包胥的核心唱段“申包胥坐秦庭珠泪滚滚”,以豫剧传统的【二八板】【慢板】【流水板】为骨架,通过旋律的起伏变化展现情感的跌宕,开篇“珠泪滚滚洒胸襟”用低沉的【慢板】,表现初见秦王时的恳切与焦虑;中间“七日哭坏了忠良臣”转为高亢的【二八板】,字字泣血,句带哭腔,将七日不食、昼夜痛哭的悲怆推向高潮;而“只要我主转回程”则用坚定的【流水板】,传递出虽九死其犹未悔的决心,豫剧唱腔特有的“脑后音”“擞腔”等技巧,在此被用来表现申包胥声音的沙哑与颤抖,仿佛能让观众看到他因过度悲恸而嘶哑的喉咙,感受到他内心的撕裂与坚守。

念白方面,申包胥的台词以韵白为主,兼具口语化的质朴,如对楚昭王复命时,念白“臣不才,愿奉王命,赴秦求援”,语气沉稳坚定,体现臣子的忠诚;与秦王周旋时,念白“大王楚之邻邦,楚亡则秦危”,则晓以利害,不卑不亢,展现外交家的智慧;而在秦廷痛哭时,韵白转为散白,夹杂着呜咽与抽泣,如“秦啊秦!你若不发兵,申包胥情愿死在秦廷,以谢天下!”情感直白而浓烈,极具感染力。

做功上,演员通过身段、表情与道具的配合,强化人物的悲壮感,如“哭庭”一场,申包胥以“跪步”“甩发”等动作表现体力不支,双手捶胸、以袖拭泪,眼神时而绝望、时而坚定,配合秦廷的布景(如冰冷的石阶、昏暗的烛光),营造出“孤立无援、以死明志”的意境,更有甚者,在传统演出中,演员会以“僵尸”“吊毛”等特技表现申包胥哭昏过去的瞬间,将悲情推向极致,令观众为之动容。

剧情脉络与核心冲突

| 场次 | 情节概要 | 核心冲突 |

|---|---|---|

| 第一场:请命 | 楚都郢被破,楚昭王流亡申包胥府邸,申包胥决心赴秦求援,夫人劝阻,申包胥以“忠孝不能两全”说服家人。 | 个人安危 vs 国家危难 |

| 第二场:赴秦 | 申包胥马不停蹄赶赴秦国,途遇秦兵盘查,以“楚国使者”身份闯关,展现其机智与决心。 | 外交阻力 vs 救国信念 |

| 第三场:哭庭 | 秦王拒不出兵,申包胥立于秦廷,哭诉楚国对秦的旧恩,痛哭七日,滴水不进,最终晕厥。 | 秦王冷漠 vs 忠臣悲情 |

| 第四场:复楚 | 秦王被感动,派兵救楚,伍子胥见秦军至,不得不退兵,楚昭王复位,封赏申包胥,申包胥辞官归隐。 | 复国成功 vs 功成身退 |

文化内涵与当代价值

豫剧《申包胥复楚》之所以能成为经典,不仅在于其曲折的剧情与精湛的表演,更在于其所承载的“忠义”精神与家国情怀,申包胥的“忠”,不是对君主的愚忠,而是对国家与百姓的责任;他的“义”,是对伍子胥个人情义的超越,是对民族大义的坚守,这种“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的精神,正是中华传统文化的核心价值之一。

在当代,豫剧申包胥的形象依然具有深刻的启示意义,面对个人利益与集体利益的冲突,申包胥的选择提醒我们“家国为先”的担当;面对挫折与困境,他“哭秦庭”的坚韧,展现了“不放弃、不退缩”的奋斗精神,豫剧作为地方戏曲,通过申包胥的故事,让传统文化以鲜活的舞台形式走进现代观众,尤其是年轻一代,让“忠义”精神在新时代焕发生机。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《申包胥复楚》的主要流派有哪些不同演绎?

A1:豫剧不同流派对申包胥形象的演绎各有侧重,以常香玉为代表的“常派”,唱腔刚健明亮,表演强调“以情带声”,在“哭秦庭”一折中,常香玉运用“脑后音”与“炸音”,将申包胥的悲愤与决绝表现得酣畅淋漓;以唐喜成为代表的“唐派”(以“唐派”生行为基础),则更注重念白的节奏感与身段的稳健,通过“顿挫有力”的台词与“刚柔并济”的动作,突出申包胥作为文臣的智谋与忠勇,现代豫剧改编中,部分版本融入了交响乐元素,在唱腔伴奏上打破传统,使“哭庭”唱段的情感更具层次感,但核心的“忠义”精神始终不变。

Q2:申包胥“哭秦庭”的情节在豫剧中如何通过表演艺术展现?

A2:豫剧通过“唱、念、做、舞”的综合调度,将“哭秦庭”的悲情推向极致,唱腔上,以【慢板】为主,通过“下滑音”“哭腔”等技巧模拟哭泣的语调,如“我的主啊”一句,尾音拖长且颤抖,仿佛声泪俱下;念白上,采用“散白”与“韵白”结合,既有“七日七夜泪哭干”的直白倾诉,也有“楚国百姓遭涂炭”的韵律化控诉,增强感染力;做功上,演员以“跪步”“甩发”“捶胸”等动作表现体力不支,配合“倒彩”(传统演出中演员模拟昏厥时的特殊技巧),营造出“肝肠寸断”的视觉冲击;舞台美术上,通过昏暗的灯光、简单的石阶布景,突出秦廷的冰冷与申包胥的孤立,让观众在沉浸式体验中感受其忠烈之情。