京剧作为中国国粹,承载着数百年的文化积淀与艺术精髓,其程式化的表演、华丽的服饰、细腻的妆容,构成了独特的视觉美学,在当代视觉艺术领域,京剧摄影成为连接传统与现代的重要媒介,而“华韵社”正是这一领域的深耕者——他们以镜头为笔,以光影为墨,将京剧艺术的瞬间凝练为永恒的视觉诗篇,让“唱念做打”的韵律在方寸之间绽放新的生命力。

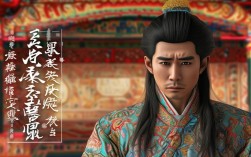

以形写神:人物肖像中的京剧魂

京剧的魅力,首先在于“人”,华韵社的摄影作品始终将人物作为核心,通过细腻的镜头语言,捕捉演员“神形兼备”的瞬间,无论是老生的沉稳儒雅、旦角的妩媚灵动,还是净角的刚毅豪迈、丑角的诙谐幽默,摄影师都通过精准的构图与光影,将角色的内心世界外化为可感的视觉形象,拍摄梅派青衣时,镜头常聚焦于演员的眼神——微垂的睫毛与含笑的眼波间,藏着“含而不露、哀而不伤”的东方美学;而表现裘派花脸时,则特写面部肌肉的细微变化,配合浓墨重彩的脸谱,让“忠奸善恶”的性格特征在光影对比中愈发鲜明。

华韵社尤为注重“细节的力量”,在化妆环节,摄影师会耐心记录演员勒头、贴片、勾脸的全过程:油彩在皮肤上晕染的纹理、头面首饰在灯光下的流光、水袖边缘的丝线走向……这些看似琐碎的细节,实则是京剧艺术“一招一式皆有章法”的体现,通过微距镜头的放大,观众得以窥见传统工艺的精妙,也更能理解演员“台上十分钟,台下十年功”的艰辛。

霓裳羽衣:服饰与道具的视觉诗学

京剧服饰素有“行头”之称,每一件都凝聚着匠人的心血与文化的象征,华韵社的摄影作品将服饰作为独立的视觉元素进行挖掘,通过色彩、线条、材质的对比,展现其超越服装本身的艺术价值。

以“蟒袍”为例,帝王所穿的“正蟒”多以明黄为底,绣五爪金龙,象征至高无上的权力;而将帅所穿的“草蟒”则以红、蓝、黑为主,绣四爪龙纹,体现身份差异,摄影师在拍摄时,常采用逆光或侧逆光,让丝线绣纹在光影中若隐若现,金线与银线的光泽随着演员的动作流转,仿佛“龙袍在身,威仪自生”,再如“水袖”,作为旦角表演的重要道具,其翻飞、甩、绕的动作不仅是程式化的技艺,更是情绪的延伸——华韵社通过慢门拍摄,捕捉水袖划过空气时形成的弧线,如行云流水,将“无声之处听惊雷”的意境融入画面。

为系统展现京剧服饰的艺术特色,华韵社曾整理不同行当的服饰特点,并通过表格进行分类呈现:

| 行当 | 代表性服饰 | 纹样象征 | 摄影表现重点 |

|---|---|---|---|

| 生行 | 蟒袍、帔、褶子 | 蟒纹(权力)、团寿纹(吉祥)、梅兰竹菊(品格) | 线条挺括感,人物气度 |

| 旦行 | 褶子、帔、裙袄 | 凤穿牡丹(高贵)、鸳鸯(爱情)、缠枝莲(美好) | 柔和色彩,动态飘逸感 |

| 净行 | 靠、虎衣、官衣 | 兽面(威严)、云纹(祥瑞)、猛兽纹(勇猛) | 脸谱与服饰的色彩对比 |

| 丑行 | 褶子、茶衣、短衣 | 碎花(市井)、几何纹(诙谐) | 诙谐感,生活化细节 |

动态定格:身段与韵律的瞬间美学

京剧表演讲究“动中有静,静中有动”,华韵社的摄影师通过高速快门与创意构图,将“圆场”“云手”“亮相”等经典动作定格为富有张力的画面,拍摄武生“起霸”时,镜头捕捉演员抬手踢腿的瞬间,肌肉线条的爆发力与身体的平衡感在光影中凸显,展现“武戏文唱”的含蓄与力量;而表现青衣“水袖功”时,则采用低角度拍摄,让水袖在画面中形成放射状线条,仿佛涟漪般扩散,将“欲左先右,欲进退”的韵律感可视化。

值得一提的是,华韵社并非单纯记录舞台表演,而是尝试打破舞台边界,在摄影棚内复刻京剧场景,通过搭建虚实结合的布景——如用纱幕模拟“一桌二椅”的写意空间,或以水墨背景衬托人物的身段——让摄影作品既保留京剧的程式化特征,又融入当代艺术的审美趣味,这种“传统为体,创新为用”的实践,让京剧摄影不再是“舞台的复制品”,而是独立的艺术创作。

光影叙事:舞台与场景的意境营造

光影是摄影的灵魂,也是京剧舞台的“隐形主角”,华韵社在创作中,深度借鉴京剧舞台灯光的“一桌二椅”式写意美学,通过光影的明暗对比,营造“虚实相生”的意境,拍摄悲剧角色时,多采用冷调侧光,让面部一半隐于阴影中,凸显角色的内心挣扎;而表现喜剧场景时,则以暖光为主,辅以柔和的顺光,传递轻松愉悦的氛围。

在场景选择上,华韵社也突破了传统舞台的限制,将京剧人物置于现代空间中——如让老生在古色古香的庭院中抚琴,让旦角在雨巷中撑伞油纸伞,通过“传统人物+现代场景”的碰撞,引发观众对文化传承的思考,这种“时空折叠”的手法,既保留了京剧的古典韵味,又赋予其当代语境下的新解读。

文化传承:从视觉记录到精神共鸣

华韵社的京剧摄影图片,不仅是艺术的呈现,更是文化的传播,通过举办摄影展、出版画册、开设线上展览等形式,这些作品走进了博物馆、美术馆,甚至年轻人的社交媒体,许多观众表示,通过华韵社的镜头,他们第一次真正“看懂”了京剧——原来脸谱的每一笔色彩都有讲究,原来水袖的每一次翻飞都在诉说故事,原来程式化的动作背后是千百年来的文化积淀。

这种“看得懂”的文化共鸣,正是华韵社的价值所在,他们用摄影架起了一座桥梁,让不熟悉京剧的观众通过视觉之美走进这门艺术,也让京剧从业者从影像中重新审视自己的表演,正如华韵社创始人所言:“我们不是在拍京剧,而是在拍京剧里的人——那些对艺术的热爱,对传统的坚守,对角色的敬畏。”

相关问答FAQs

Q:华韵社京剧摄影与传统京剧剧照有何区别?

A:传统京剧剧照多侧重记录演出过程,以还原舞台场景、展示演员表演为主,功能偏向“文献性”;而华韵社京剧摄影则更强调“艺术性”与“创造性”,在保留京剧核心元素的基础上,通过光影构图、场景设计、情感表达等手法,进行二次创作,传统剧照可能全景记录“亮相”动作,而华韵社可能会用特写镜头捕捉演员的眼神变化,或通过后期处理强化色彩的象征意义,让图片成为独立的艺术作品,而非简单的舞台记录。

Q:如何通过华韵社的摄影图片理解京剧的艺术精髓?

A:华韵社的摄影图片通过三个层次展现京剧精髓:一是“形”,通过服饰、妆容、动作的细节特写,让观众直观感受京剧“程式化”的美学规则,如脸谱的色彩象征、水袖的技法运用;二是“神”,通过人物眼神、表情的捕捉,以及光影氛围的营造,传递角色的内心世界,如老生的沧桑、旦角的婉约;三是“韵”,通过动态定格与意境营造,展现京剧“虚实结合、以形写神”的艺术追求,让观众从静态图片中感受到“唱念做打”的韵律流动,通过这三个层次,观众可逐步理解京剧“不是模仿生活,而是提炼生活”的本质。