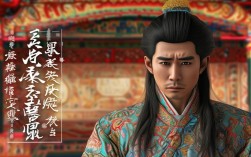

于魁智,当代京剧艺术界的标志性人物,被誉为“当代老生第一人”,其唱腔艺术与舞台实践深刻影响了京剧老生行当的发展轨迹,作为国家京剧院一级演员、国家级非物质文化遗产项目京剧代表性传承人,他扎根传统、锐意创新,将奚派“脑后音”的刚健清越与马派“潇洒流畅”的灵动韵致熔于一炉,形成了兼具传统底蕴与时代气息的艺术风格,成为无数戏迷心中的“京剧唱段中心”。

唱腔艺术:承前启后的“于派”韵味

于魁智的唱腔以“字正、腔圆、情真、味厚”为核心,在继承奚派艺术精髓的基础上,广泛吸收余派、杨派、马派等老生流派的优长,形成了独特的艺术体系,奚派创始人奚啸伯先生讲究“以字带腔,腔随字转”,于魁智深得其味,他在演唱中尤其注重吐字的清晰与力度的把控,如《失街亭》中“两国交锋龙虎斗”的“斗”字,他以丹田之气托住,字头如“喷”而出,字腹饱满而不散,字尾收得利落,既保留了奚派“脑后音”的圆亮通透,又融入了马派唱腔的洒脱流畅,使得高音不刺耳,低音不沉闷,刚柔相济之间尽显老生的儒雅与豪迈。

在具体唱段的处理上,于魁智善于根据人物性格调整声腔色彩,以《四郎探母》中“叫小番”为例,这段西皮快板是杨四郎被困辽南后急切思母的情感爆发,传统唱腔多侧重于焦急,而于魁智在演唱中加入了“悲”与“愤”的层次——开篇“叫小番”三字,他以短促有力的节奏表现命令的坚决,随后“过关的文书你快拿来”的“快”字,通过气口的巧妙处理,将杨四郎“明知不可为而为之”的无奈与隐忍融入其中,使得人物形象更加立体丰满,而在《野猪林》“大雪飘”的反二黄唱段中,他则用低回婉转的唱腔描绘林冲的悲愤,尤其是“霎时间天昏地暗”一句,通过下滑音与颤音的运用,将风雪交加的环境与英雄末路的心境完美融合,听来令人动容。

表演艺术:唱念做打的“全能标杆”

于魁智不仅是“唱功大家”,更是“表演全才”,他深谙“唱为情役,舞为容形”的舞台美学,在演唱中始终以人物情感为核心,将唱腔与身段、表情、念白融为一体,形成了“声情并茂、形神兼备”的表演风格,以《杨家将》中的杨延昭为例,在“寇准借头”一场中,他通过苍凉沉郁的唱腔(如“见皇姑不由人珠泪滚滚”)与挺拔的身段、坚毅的眼神,塑造出杨延昭忠君爱国却壮志难酬的悲剧形象,尤其是“提调人马三关镇”的“镇”字,他配合一个稳健的“亮相”,将老将的威严与沧桑展现得淋漓尽致。

为了更直观地展现于魁智的艺术特色,以下表格列举其部分代表剧目及唱段特点:

| 剧目 | 角色 | 经典唱段 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《失街亭》 | 诸葛亮 | “两国交锋龙虎斗” | 唱腔苍劲有力,节奏沉稳,通过“碰板”“垛板”的交替运用,表现诸葛亮的运筹帷幄与深谋远虑 |

| 《四郎探母》 | 杨四郎 | “叫小番”“见母” | 西皮唱腔流畅自然,念白“韵白”与“京白”结合,将杨四郎的思母之情与身世之悲刻画入微 |

| 《野猪林》 | 林冲 | “大雪飘”“公堂画供” | 反二黄唱腔悲怆婉转,做工戏中“甩发”“跪步”等身段与唱腔情绪高度统一,展现林冲从英雄到囚徒的蜕变 |

| 《打金砖》 | 刘秀 | “金乌坠玉兔升” | 高腔“嘎调”运用自如,唱腔由舒缓激越转为悲愤苍凉,表现刘秀“酒醉斩功臣”后的悔恨与孤独 |

传承与创新:京剧艺术的“守正者”与“拓荒人”

作为京剧艺术的传承者,于魁智始终坚守“传统为根,创新为魂”的理念,他不仅整理复排了《失·空·斩》《赵氏孤儿》等传统骨子老戏,更致力于新编戏目的创作与推广,在新编历史剧《满江红》中,他突破传统老生的行当限制,将老生的沉稳与武生的英姿结合,在“怒发冲冠”唱段中融入高亢的“喷呐腔”,既保留了京剧的韵味,又赋予了岳飞这一历史人物新的时代精神,他还积极推动京剧与现代科技的融合,如运用3D舞台技术呈现《龙凤呈祥》的场景,让年轻观众在视觉与听觉的双重冲击下感受京剧的魅力。

作为国家京剧院院长,于魁智更是肩负起培养新一代京剧人才的重任,他创办“魁智京剧艺术班”,亲自授课,将毕生所学倾囊相授,培养出李胜素、江其富等一批优秀演员,他常年参与“京剧进校园”“高雅艺术进剧场”等公益活动,通过讲座、展演等形式,让更多人了解京剧、爱上京剧,正如他所说:“京剧不是老古董,而是流动的活水,只有让年轻人走进剧场,让京剧走进生活,这门艺术才能真正‘活’下去。”

从初登舞台的青涩少年到享誉海外的京剧大家,于魁智用四十余年的艺术实践诠释了“戏比天大,艺无止境”的信念,他的唱腔,既有传统流派的根脉,又有时代审美的创新;他的表演,既有“唱念做打”的规范,又有“情真意切”的感染力,他以一腔热血守护着京剧艺术的薪火,以不懈探索拓宽着京剧发展的道路,成为当之无愧的“京剧唱段中心”,更让京剧这门古老艺术在新时代焕发出蓬勃生机。

相关问答FAQs

Q1:于魁智的奚派唱腔与马派唱腔有何不同?他在演唱中是如何融合两派精髓的?

A:奚派唱腔以“脑后音”见长,讲究“刚柔相济、含蓄内敛”,如奚啸伯先生在《白帝城》中“刘备在白帝城忧病缠身”的唱段,以苍凉低沉的音色表现刘备的悲愤;马派唱腔则注重“潇洒流畅、节奏鲜明”,如马连良先生在《赵氏孤儿》中“我魏绛闻此言如梦方醒”的唱段,通过明快的节奏展现人物的醒悟,于魁智在融合时,以奚派的“脑后音”为基础,增强唱腔的穿透力,同时吸收马派的“俏口”与“抑扬顿挫”,使唱腔既不失奚派的沉稳,又兼具马派的灵动,例如在《四郎探母》中,他用奚派的“擞音”处理“叫小番”的“番”字,又以马派的“快板”节奏推进情绪,形成了“于派”独有的刚柔并济风格。

Q2:于魁智在推广京剧艺术方面有哪些具体举措?这些举措对京剧传承有何意义?

A:于魁智的推广举措主要体现在三个方面:一是“人才培养”,通过创办“魁智京剧艺术班”、收徒传艺等方式,培养青年演员,解决京剧传承的“断层”问题;二是“剧目创新”,在新编戏目中融入现代审美,如《江姐》中的“红梅赞”吸收了歌剧元素,让年轻观众更易接受;三是“跨界传播”,通过央视春晚、网络直播、校园讲座等形式扩大京剧受众,例如他在抖音平台开设“于魁智京剧课”,用短视频讲解唱腔技巧,单条视频播放量超千万,让京剧“破圈”传播,这些举措的意义在于,既坚守了京剧的传统根脉,又通过创新与传播吸引了年轻一代,为京剧艺术注入了新的生命力,实现了“守正”与“创新”的统一。