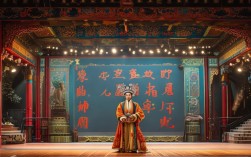

明天,河北梆子将再次登上舞台,这门承载着燕赵文化基因的古老戏曲,以高亢激越的唱腔、刚劲豪放的表演,续写着属于它的艺术传奇,河北梆子,作为我国北方梆子腔的重要分支,不仅是河北地域文化的鲜活载体,更以其独特的艺术魅力,成为戏曲百花园中一株傲然绽放的“塞外牡丹”。

历史渊源:从山陕梆子到燕赵新声

河北梆子的诞生,源于清代中期“花部”兴起的时代浪潮,清道光年间,山西、陕西的山陕梆子(即秦腔早期形态)沿商路传入河北,与当地民间小调、方言俗语、锣鼓技艺相互融合,逐渐形成了独具特色的“直隶梆子”——这便是河北梆子的前身,早期的河北梆子分为“老派”“直隶派”“山陕派”三大流派:老派兼收山陕梆子的粗犷与河北本土的细腻,直隶派更贴近京津冀地区的语言习惯,山陕派则保留了原汁原味的西音秦韵,清末民初,河北梆子进入鼎盛时期,涌现出“银达子”“金钢钻”等一代名角,其影响力遍及华北、东北乃至西北部分地区,成为当时最受欢迎的地方剧种之一,随着战乱频仍和时代变迁,河北梆子一度陷入沉寂,直到新中国成立后才重获新生,被列为国家级非物质文化遗产,迎来了保护与发展的新阶段。

艺术特色:梆子声里的燕赵魂

河北梆子的艺术魅力,集中体现在其“高亢激越、悲壮苍凉”的独特风格中,这种风格的形成,既与燕赵大地“慷慨悲歌”的文化传统息息相关,也源于其音乐、表演、唱腔的精妙设计。

唱腔是河北梆子的灵魂,其唱腔以“大跳音程”和“直腔直调”为特点,音域宽广,常达两个八度以上,既有“欢音”的明快热烈,也有“苦音”的悲愤深沉。《蝴蝶杯》中田玉川与胡凤莲的对唱,欢音段如溪水潺潺,展现青年男女的柔情蜜意;而《窦娥冤》中“没来由犯王法”的唱段,则以苦音贯穿,窦娥的冤屈与悲愤在“高亢撕裂”的唱腔中喷薄而出,令人动容,板式方面,河北梆子拥有[慢板]、[二六板]、[流水板]、[尖板]等十余种板式,节奏变化丰富,既能表现细腻的情感,又能渲染激烈的戏剧冲突。

伴奏乐器彰显剧种个性,河北梆子以“板胡”为主奏乐器,其音色高亢明亮,如金属般清脆,与梆子(两根硬木相互击打)的“梆梆”声形成鲜明对比,共同构成了“梆子腔”的标志性音色,笛子、笙、锣鼓等乐器的配合,既保留了北方戏曲的粗犷,又融入了河北民间音乐的细腻,使得伴奏既有“火爆”的张力,又不失“婉转”的韵味。

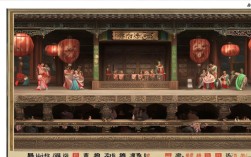

表演艺术兼具文武之美,河北梆子的表演讲究“唱、念、做、打”四位一体:文戏注重“手眼身法步”的细腻表达,如《宝莲灯》中圣母的端庄与慈爱;武戏则以“翻、打、扑、跌”见长,如《穆桂英挂帅》中穆桂英的英姿飒爽,演员的腾挪跳跃、刀枪棍棒,将戏曲的“武戏”魅力展现得淋漓尽致,无论是文戏的“情真意切”,还是武戏的“惊心动魄”,都传递着燕赵儿女“刚毅坚韧、忠义勇猛”的精神特质。

经典剧目:百年传承的戏魂密码

河北梆子的剧目库浩如烟海,既有改编自历史演义、民间传说的传统戏,也有反映时代精神的新编剧目,每一部戏都是一部浓缩的燕赵文化史。

传统戏中,《蝴蝶杯》堪称经典,该剧讲述了明代总督公子田玉川与渔家女胡凤莲因“蝴蝶杯”结缘的爱情故事,情节跌宕起伏,人物性格鲜明,既有“英雄救美”的浪漫,又有“家国大义”的厚重,至今仍是舞台上的常演剧目。《穆桂英挂帅》则以“杨门女将”的忠义形象深入人心,穆桂英“我不挂谁挂,我不战谁战”的唱段,成为激励一代代河北梆子演员的艺术标杆。《窦娥冤》《宝莲灯》《钟馗》等剧目,或歌颂正义,或鞭挞邪恶,或展现人性光辉,共同构成了河北梆子的“戏魂谱系”。

新编剧目则紧扣时代脉搏,为传统剧种注入新活力,近年来,河北省河北梆子剧院创排的《李保国》《王怀女》等现代戏,以真实人物和时代故事为题材,将河北梆子的唱腔、表演与现代表现手法相结合,既保留了剧种特色,又贴近当代观众审美,实现了“传统与现代”的完美融合,这些剧目不仅屡获国家级奖项,更通过巡演走进了高校、社区,让更多年轻人感受到河北梆子的魅力。

明天的戏曲:传承与创新的交响

站在“明天”的起点,河北梆子的发展面临着机遇与挑战,随着国家对传统文化的重视,河北梆子被列入“非遗保护”重点工程,各地院团积极开展“戏曲进校园”“非遗进社区”等活动,培养了一批年轻观众;在多元文化的冲击下,如何吸引年轻群体、创新表达方式,成为河北梆子“明天”必须破解的课题。

传承是根基,近年来,河北省通过“名家传戏”工程,组织“金钢钻”“彭蕙蘅”等老艺术家收徒传艺,培养出王洪玲、吴桂云等青年领军演员;与戏曲院校合作开设河北梆子专业,系统培养编剧、导演、作曲人才,为剧种发展储备了“后备军”,数字化技术的应用也为传承提供了新可能——通过建立“河北梆子数字资源库”,将经典剧目、老艺术家表演影像永久保存,利用VR技术让观众“沉浸式”体验戏曲舞台,让传统艺术在数字时代焕发新生。

创新是出路,在剧目创作上,河北梆子尝试“老戏新编”,如将《窦娥冤》改编为交响乐版河北梆子,在保留传统唱腔的基础上融入西方音乐元素,既增强了艺术感染力,又吸引了年轻观众;在传播方式上,短视频平台成为“新舞台”,演员们通过拍摄梆子戏片段、教学短视频,让“00后”网友感受到“国风戏曲”的魅力,河北梆子相关话题在抖音、B站的播放量已超亿次,真正实现了“破圈”传播。

创新并非“颠覆传统”,而是在坚守剧种本体特色基础上的“创造性转化”,正如河北梆子表演艺术家刘玉玲所说:“河北梆子的‘魂’是燕赵文化的‘魂’,丢了‘梆子味’,就丢了根。”无论是唱腔改良还是舞台创新,都必须以“不改变剧种基因”为前提,让这门古老艺术在“明天”既能守得住初心,又能跟得上时代。

相关问答FAQs

问题1:河北梆子与豫剧、秦腔同属梆子腔,主要区别在哪里?

解答:三者虽同属梆子腔,但音乐风格、语言基础、地域特色差异显著,从唱腔看,河北梆子以“高亢激越”为主,音域更宽,板式节奏更“紧”,如《穆桂英挂帅》的唱腔刚劲有力;豫剧则更“明快活泼”,唱腔中融入河南方言的“俏皮”,如《花木兰》的“刘大哥讲话理太偏”;秦腔(山陕梆子)则“苍凉粗犷”,多用“嘶吼式”唱法,如《三滴血》中“祖籍陕西韩城县”的唱段,极具黄土高原的苍茫感,从语言看,河北梆子用冀北方言,豫剧用河南方言,秦腔用关中方言,语言的差异直接影响了唱腔的“韵味”,从代表剧目看,河北梆子以《蝴蝶杯》《窦娥冤》为代表,豫剧以《朝阳沟》《秦香莲》为代表,秦腔以《火焰驹》《游龟山》为代表,各具地域文化特色。

问题2:普通人如何快速了解和欣赏河北梆子?可以从哪些入门?

解答:对于初学者,建议从“经典剧目+名角表演+文化背景”三个维度入手。看经典剧目,从《穆桂英挂帅》(英武忠义)、《蝴蝶杯》(爱情传奇)、《窦娥冤》(社会批判)等入门戏开始,感受河北梆子的剧情冲突和人物塑造;关注名角表演,如“金钢钻”(已故,代表传统派)、王洪玲(当代领军人物,擅演文戏)、彭蕙蘅(新派代表,唱腔婉转),通过他们的舞台视频体会“唱、念、做、打”的魅力;了解文化背景,河北梆子与燕赵文化的“慷慨悲歌”精神紧密相关,了解河北的历史故事(如赵武灵王胡服骑射、杨家将抗辽)能帮助观众理解剧目的深层内涵,可参与线下活动,如河北省河北梆子剧院的“开放日”或“戏曲工作坊”,体验服装、道具,甚至学唱几句“梆子腔”,让欣赏从“旁观”变为“参与”,更能感受其艺术魅力。