婺剧,作为浙江省最具代表性的地方戏曲剧种之一,被誉为“徽戏活化石”,融合了高腔、昆腔、乱弹、弹腔、滩簧、时调等多种声腔,表演夸张热烈,服饰华丽璀璨,脸谱浓墨重彩,承载着数百年的文化基因,而在这门古老艺术的传承与传播中,婺剧戏曲摄影师扮演着不可或缺的角色——他们既是舞台瞬间的捕捉者,也是文化记忆的守护者,用镜头将婺剧的精气神凝固成永恒,让这门艺术在光影中焕发新的生命力。

读懂婺剧:摄影师的“必修课”

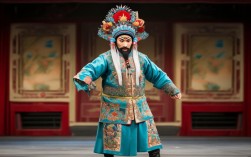

婺剧的魅力,藏在其独特的艺术体系中,摄影师若想精准捕捉其神韵,首先需要深入理解这门剧种的“语言”,从行当来看,婺剧分为“生、旦、净、末、丑、外、贴、夫”八大类,每个行当的表演程式、眼神、身段都有严格规范:生角的儒雅潇洒、旦角的婉约灵动、净角的刚猛豪放、丑角的诙谐幽默,都需要摄影师通过镜头语言加以区分和凸显。

脸谱是婺剧视觉艺术的灵魂,不同于京剧脸谱的象征性,婺剧脸谱更强调“性格化”:包公的黑额月牙象征铁面无私,关羽的红脸代表忠义勇武,而反派角色则常用白脸、蓝脸突出其奸诈或暴戾,摄影师在拍摄脸谱时,需注意光影的运用——侧光能勾勒脸谱的立体线条,逆光则可突出色彩的通透感,避免顶光导致的平面化,婺剧服饰的刺绣工艺极为考究,一件戏衣上可能融合了苏绣、湘绣等多种技法,纹样如龙凤、花鸟、祥云等不仅美观,更暗含身份寓意(如皇帝用五爪金龙,皇后用凤凰牡丹),摄影师需通过微距镜头捕捉这些细节,让服饰的“故事”通过画面传递给观众。

捕捉瞬间:从后台到台前的“双重视角”

婺剧戏曲摄影的战场,既在台上,也在后台,台前的拍摄,聚焦于表演的“高潮瞬间”;后台的记录,则展现演员的“修行日常”,两者共同构成了完整的婺剧生态。

台前:动态与情感的“博弈”

婺剧以武戏见长,翻腾跳跃、刀枪棍棒的动作极快,这对摄影师的设备和技术提出了极高要求,拍摄武戏时,高速快门(至少1/1000s以上)是必备的,以定格演员腾空瞬间的肌肉线条、服饰动态(如翎子的甩动、靠旗的颤动);连拍功能则能捕捉动作的连贯性,闹天宫》中孙悟空的连续筋斗,需通过多张照片组合展现其“神速”,文戏则更注重情感表达,如《断桥》中白素贞的悲愤、《梁祝》中英台的哀婉,摄影师需用特写镜头捕捉演员的眼神——所谓“眼为心之苗”,一个眼神的微妙变化,胜过千言万语,舞台灯光的复杂性也是挑战:婺剧舞台常用追光突出主角,背景光则可能随剧情变化冷暖色调,摄影师需提前熟悉灯光节奏,通过手动调整曝光补偿(如增加1-2档曝光应对暗部细节),避免人物面部过黑或背景过曝。

后台:戏如人生的“真实切片”

后台是婺剧“不为人知”的一面,却最能体现艺术的传承温度,摄影师在这里可以捕捉到演员“变身”的过程:净角演员勾脸时,笔尖蘸着朱砂、石绿、铅白,在脸上勾勒出复杂的图案,专注的神情如同画家创作;旦角演员贴片子(古装头饰的辅助部分)时,用小镊子将银箔一丝丝贴在鬓角,动作轻柔而精准;武生演员扎靠(铠甲)时,需有人协助勒紧绸带,额头上渗出的汗珠,透露着台上一分钟、台下十年功的艰辛,这些“幕后瞬间”没有华丽的灯光,却充满人文关怀,通过黑白摄影或低饱和度色彩处理,更能凸显其质朴与厚重,让观众感受到“戏比天大”的敬业精神。

光影叙事:让传统艺术“破圈”的密码

婺剧戏曲摄影不仅是记录,更是再创作,优秀的摄影师懂得用光影、构图、色彩讲述故事,让传统艺术与现代观众产生共鸣。

构图:用“减法”突出主体

婺剧舞台画面往往元素繁多,摄影师需学会“减法构图”,例如拍摄《穆桂英挂帅》中的穆桂英,可利用前景的帷幕或侧幕条形成框架式构图,将人物置于画面中心,背景的旌旗虚化处理,突出其“巾帼英雄”的气场;拍摄群戏时,则可采用对角线构图,让演员的动态线条延伸画面,增强视觉冲击力,留白的运用也至关重要——在文戏中,给演员的眼神或水袖留出足够空间,能引导观众“进入”情绪,感受“此时无声胜有声”的意境。

色彩:用“对比”强化戏剧冲突

婺剧服饰色彩浓烈,红、黄、蓝、绿等高饱和度色彩交织,摄影师可通过色彩对比强化戏剧性,孙悟空三打白骨精》中,孙悟空的红色战甲与白骨精的白色长袍形成鲜明对比,凸显正邪对立;《牡丹亭》中杜丽娘的粉色裙裾与绿色背景(象征园林)形成和谐色调,烘托其青春烂漫的色彩,则需通过后期校准,避免因舞台灯光导致的偏色,还原服饰的本真之美。

传播:让照片“活”起来

在短视频时代,婺剧戏曲摄影已不再局限于静态展览,摄影师可将拍摄的素材剪辑成“幕后花絮”(如演员化妆、练功的过程),或拍摄“变脸”“耍牙”等绝活的特写慢镜头,配合婺剧唱段制作成短视频,在抖音、B站等平台传播,拍摄“变脸”时,用高速摄影机记录脸谱瞬间切换的过程,再配上“唰”的音效,能让年轻观众直观感受到传统艺术的神奇,从而激发对婺剧的兴趣。

婺剧戏曲摄影师核心拍摄对象与技巧

| 拍摄对象 | 关键技巧 | 婺剧特色体现 |

|---|---|---|

| 脸谱 | 侧光勾勒线条,微距捕捉细节,避免顶光导致平面化 | 红黑表忠奸,蓝绿示刚猛,纹样暗含身份(如包公额月牙、关羽红脸) |

| 服饰 | 逆光突出刺绣质感,特拍纹样(龙凤、花鸟),后期校准色彩还原鲜艳度 | 刺绣融合苏湘技法,纹样寓意身份(皇帝五爪金龙,皇后凤凰牡丹) |

| 动态表演(武戏) | 高速快门(≥1/1000s)定格瞬间,连拍捕捉动作连贯性,低角度拍摄增强冲击力 | 武戏火爆(翻腾、打斗),翎子功、靠旗功等绝活需突出动态张力 |

| 动态表演(文戏) | 特写捕捉眼神,慢门拍摄水袖轨迹(如“甩袖”“抖袖”),留白营造意境 | 文戏细腻(眼神、水袖),如《断桥》白素贞悲愤眼神、《梁祝》英台哀婉水袖 |

| 后台场景 | 黑白或低饱和度色调,抓拍细节(勾脸、贴片子、勒头),自然光为主避免干扰 | 展现“台上一分钟,台下十年功”,演员专注神情与道具(如化妆笔、戏衣箱)的质感 |

| 绝活(变脸、耍牙) | 高速摄影+慢动作剪辑,多角度拍摄(正面、侧面),突出瞬间变化的“神秘感” | “变脸”瞬间切换,“耍牙”(牙齿道具)的灵活运用,体现婺剧绝活的独特魅力 |

FAQs

婺剧戏曲拍摄中最难捕捉的瞬间是什么?如何解决?

最难捕捉的瞬间是“绝活的动态变化”,如变脸的脸谱切换、耍牙的牙齿弹动、武戏的腾空翻转,这些过程往往在0.5秒内完成,且对光线、构图要求极高。

解决方法:一是提前与演员沟通,熟悉绝活节奏,预判动作爆发点;二是使用专业设备(如高速摄像机、连拍速度10张以上的相机),设置快门优先模式(1/2000s以上);三是多角度拍摄(正面捕捉表情,侧面捕捉动作轨迹),后期通过多帧拼接或慢动作剪辑,呈现细节。

如何通过摄影让年轻一代了解并喜欢婺剧?

年轻观众更偏爱“短、平、快”的视觉内容,需将婺剧元素“现代化”呈现:一是拍摄“幕后vlog”,记录年轻演员的练功日常、化妆过程,用第一视角拉近与观众的距离;二是创作“创意混剪”,将婺剧脸谱、服饰元素与国潮、二次元结合(如用婺剧脸谱设计动漫人物形象);三是利用社交媒体互动,发起“我的婺剧瞬间”摄影大赛,鼓励年轻观众参与拍摄,让婺剧从“被观赏”变为“可体验”的艺术。

婺剧戏曲摄影师,既是镜头后的“捕光者”,也是传统文化的“摆渡人”,他们用光影编织岁月的经纬,让百年婺剧在快节奏的现代社会中,依然能以鲜活的姿态,走进更多人的视野与心灵。