中国戏曲源远流长,剧种繁多,除京剧、豫剧、越剧等广为人知的剧种外,各地还孕育着独具特色的地方戏曲,这些戏曲扎根于不同地域的文化土壤,承载着当地的历史记忆、民俗风情与审美情趣,共同构成了中国戏曲的多元格局,从西北的高亢嘹亮到西南的灵动多变,从南方的婉转悠扬到雪域高原的神秘古朴,地方戏曲以其独特的艺术魅力,成为中华传统文化的重要组成部分。

在广袤的西北地区,秦腔以其“吼”派唱腔独树一帜,作为梆子腔的鼻祖,秦腔起源于陕西,流行于陕甘宁青等地,距今已有数百年历史,其唱腔高亢激越,气势磅礴,表演风格粗犷豪放,极具感染力,传统剧目《三滴血》《火焰驹》等,通过跌宕起伏的剧情和演员精湛的唱念做打,展现了西北人民的豪迈与悲壮,秦腔的伴奏以板胡、梆子为主,节奏鲜明,尤其是净角(花脸)的“炸音”唱法,更是被誉为“一声雷吼震山川”,成为西北文化的重要符号。

与秦腔的豪放不同,川剧以其精湛的绝活和浓郁的巴蜀风情闻名遐迩,流行于四川、重庆及云南部分地区的川剧,融昆曲、高腔、胡琴、弹戏、灯调五种声腔于一体,形成了“帮、打、唱”三位一体的独特表演体系。“变脸”更是川剧的绝活,演员通过快速变换脸谱,在瞬间展现不同角色的内心世界,令人叹为观止。“滚灯”“吐火”等特技表演,也为川剧增添了极强的观赏性,经典剧目《白蛇传·金山寺》《玉簪记》等,既保留了传统戏曲的程式化表演,又融入了四川方言的诙谐幽默,展现出川剧“雅俗共赏”的艺术特质。

在江南水乡,黄梅戏以其清新质朴的唱腔和贴近生活的剧情深受喜爱,起源于湖北黄梅,发展于安徽安庆的黄梅戏,最初是农民在田间地头演唱的“采茶调”,后逐渐吸收青阳腔、徽调等元素,成为独立的戏曲剧种,其唱腔婉转悠扬,如行云流水,表演风格自然流畅,贴近生活,代表剧目《天仙配》《女驸马》等,通过董永与七仙女、冯素珍与李兆廷等爱情故事,传递了劳动人民的善良与对美好生活的向往,严凤英、王少舫等艺术大师的精湛演绎,更让黄梅戏从乡土小调走向全国,成为南方戏曲的代表性剧种之一。

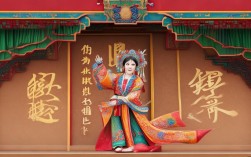

岭南地区的粤剧则以其华丽的服饰、独特的唱腔和浓郁的粤文化特色独树一帜,流行于广东、广西、香港及东南亚粤语地区的粤剧,形成于清代,融合了昆曲、弋阳腔、梆子腔等声腔,以粤语演唱,唱腔分为“梆子”和“二黄”两大类,曲调丰富多变,粤剧的服饰精美绝伦,刺绣、珠饰等工艺考究,舞台布景也极具岭南风情,代表剧目《帝女花》《紫钗记》等,通过才子佳人的悲欢离合,展现了岭南文化的细腻与浪漫,红线女、任剑辉等名家的“红腔”“芳腔”等流派,更是为粤剧留下了宝贵的艺术遗产。

在雪域高原,藏戏以其神秘的宗教色彩和独特的歌舞表演成为藏族文化的瑰宝,起源于15世纪、流行于西藏及青海、甘肃、四川等藏族聚居区的藏戏,被誉为“西藏文化的活化石”,藏戏表演融合了说、唱、舞、杂技等多种艺术形式,演员戴着面具表演,通过不同颜色的面具象征角色的性格与身份——如红色代表勇敢,蓝色代表正义,黄色代表权力,其唱腔高亢嘹亮,舞蹈动作舒展大方,表演时通常在露天广场进行,一演就是数天,如《文成公主》《朗萨雯波》等剧目,既讲述了历史故事,也传递了藏族人民的价值观与生活智慧。

这些地方戏曲各具特色,却共同承载着中华文化的多样性与包容性,为了更直观地了解不同地方戏曲的特点,以下表格列举了几种代表性剧种的核心信息:

| 剧种名称 | 流行地区 | 艺术特点 | 代表剧目 | 代表人物 |

|---|---|---|---|---|

| 秦腔 | 陕西、甘肃、宁夏、青海 | 唱腔高亢激越,表演粗犷豪放,以“吼”派著称 | 《三滴血》《火焰驹》 | 李东桥、侯红琴 |

| 川剧 | 四川、重庆、云南部分地区 | 融合五种声腔,以变脸、滚灯、吐火等绝闻名 | 《白蛇传·金山寺》《玉簪记》 | 晓艇、沈铁梅 |

| 黄梅戏 | 安徽、湖北、江西 | 唱腔婉转自然,贴近生活,表演质朴清新 | 《天仙配》《女驸马》 | 严凤英、马兰 |

| 粤剧 | 广东、广西、香港及东南亚 | 粤语演唱,服饰华丽,曲调丰富多样 | 《帝女花》《紫钗记》 | 红线女、罗家英 |

| 藏戏 | 西藏、青海、甘肃、四川藏族聚居区 | 戴面具表演,融合歌舞与宗教元素,表演时间长 | 《文成公主》《朗萨雯波》 | 阿旺晋美、扎西顿珠 |

地方戏曲是地域文化的活态载体,每一声唱腔、每一个身段都诉说着当地人的生活智慧与情感世界,在当代社会,如何让这些古老艺术焕发新生,既是文化传承的课题,也是我们守护文化多样性的责任。

FAQs

-

地方戏曲与京剧在艺术风格上有哪些主要区别?

京剧以“西皮二黄”为主要声腔,表演程式严谨,讲究“唱念做打”的规范统一,被称为“国戏”,具有广泛的代表性;而地方戏曲更贴近方言和生活,如秦腔的“吼”派唱腔、川剧的变脸绝活、黄梅戏的乡土小调等,地域特色鲜明,表演方式更自由灵活,保留了更多原始的生活气息与民俗元素。 -

当前地方戏曲面临哪些挑战,如何有效传承?

地方戏曲面临的主要挑战包括观众老龄化、传承人断层、创新不足及资金短缺等,有效传承需多措并举:一是加强年轻观众培养,通过进校园、新媒体传播(如短视频、直播)等方式吸引青少年;二是鼓励创新,在保留传统精髓的基础上融入现代题材与审美,创作符合时代的新剧目;三是加大政策扶持,建立传承基地,资助濒危剧种,培养青年演员,让地方戏曲在当代生活中延续生命力。