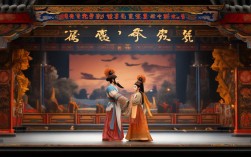

河南豫剧,作为中原大地上绽放的艺术奇葩,以高亢激越的唱腔、朴实生动的表演,承载着河南人的喜怒哀乐与精神追求,在豫剧的百花园中,有一类表演形式格外引人注目,它不拘泥于固定剧本,以方言俚语为媒,即兴发挥、调侃互动,将生活气息与艺术趣味巧妙融合,这便是被观众亲切称为“胡侃转”的表演风格。“胡侃转”并非严谨的学术概念,而是民间对豫剧中诙谐幽默、接地气表演的生动概括,它像一股清泉,为传统戏曲注入了鲜活的民间生命力。

“胡侃转”的诞生,深植于中原文化的沃土,河南地处中原,是华夏文明的重要发祥地,这里的人民性格直爽、幽默乐观,方言中自带“调侃”基因,豫剧从民间歌舞、说唱艺术演变而来,天生就带有“接地气”的特质,早期豫剧多在乡村庙会、晒场演出,观众大多是普通农民,演员为了让观众听得懂、喜欢看,便在表演中大量融入生活场景:田间地头的农事、市井街巷的趣闻、邻里间的家长里短,甚至即兴调侃台下的观众,这种“无招胜有招”的表演,逐渐形成了“胡侃转”的雏形,它没有固定的台词,全凭演员的临场发挥和对生活的细致观察,用河南话说就是“侃大山”,把生活中的“乐子”搬到舞台上,让观众在笑声中感受生活的温度。

“胡侃转”的核心魅力在于其“生活化”与“互动性”,在语言上,它以河南方言为基础,俏皮话、歇后语、顺口信手拈来,比如用“老鼠钻风箱——两头受气”形容尴尬处境,用“丈母娘夸女婿——嘴上不说心里爱”表达含蓄情感,既通俗易懂,又充满乡土智慧,表演上,它不追求程式化的动作,而是模仿生活中的细节:赶集时的小跑、吵架时的叉腰、劳作时的挥汗,甚至模仿鸡鸣狗叫,这些看似随意的“小动作”,却让角色瞬间鲜活起来,更独特的是,“胡侃转”强调与观众的即时互动,演员常常跳出剧情,直接和观众对话:“这位大哥,看你笑得这么开心,是不是想起当年给媳妇说媒的事儿了?”“大娘,您手里的馍别藏着,等会儿上台让俺尝尝!”这种打破“第四堵墙”的表演,让观众从“旁观者”变成“参与者”,台上台下融为一体,笑声、掌声、喝彩声此起彼伏,形成独特的“戏迷文化”。

为了更清晰地理解“胡侃转”的特点,我们可以通过表格对比其与传统正戏的异同:

| 维度 | “胡侃转”表演 | 传统正戏表演 |

|---|---|---|

| 语言风格 | 以河南方言为主,俚语、俏皮话信手拈来,口语化强 | 以韵白、京白为主,语言规范,讲究字正腔圆 |

| 表演形式 | 即兴发挥,打破剧本限制,常与观众互动 | 严格遵循剧本,程式化动作为主,注重规范 |

| 演员状态 | 轻松随意,如“唠家常”,强调真实感 | 全身心投入角色,注重情感深度与艺术美 |

“胡侃转”的代表剧目多取材于民间生活,如《卷席筒》《七品芝麻官》《朝阳沟》等片段中,都有“胡侃转”的影子,以经典剧目《卷席筒》为例,主人公苍娃含冤入狱,在公堂上不按常理“出牌”,用河南土话和官府周旋:“老爷,您可要为俺做主啊!俺那嫂子不是好人,她把俺的席子卷跑了,还反咬俺一口……”这种带着“土味”的辩解,既消解了悲剧的沉重,又让观众在幽默中感受到人物的机智,再比如现代戏《朝阳沟》,银环下乡劳动时锄头挖不动地,栓宝在一旁调侃:“大学生,你这锄头拿反了,是要给地‘挠痒痒’吗?”这种充满生活情趣的对话,让现代农村的图景跃然台上,亲切自然。

“胡侃转”的传承,离不开一代代豫剧艺人的坚守与创新,老一辈艺人如唐喜成、阎立品等,虽以正戏闻名,但在表演中也常融入“胡侃转”的元素,让角色更接地气,当代演员如小香玉、贾文龙等,则在继承传统的基础上,结合时代审美,为“胡侃转”注入新活力,小香玉在校园推广豫剧时,会用流行语改编唱词,和学生互动“侃”网络热点;贾文龙在《焦裕禄》中,既保持了正剧的庄重,又加入方言化的幽默,让英雄形象更具亲和力,这种“老瓶装新酒”的传承方式,让“胡侃转”在新时代焕发出新的光彩。

“胡侃转”的即兴性和随意性,也对其传承提出了挑战,一些年轻演员担心“胡侃”会降低艺术水准,不敢轻易尝试;部分观众则认为“过于随意”破坏了戏曲的严谨性。“胡侃转”并非“瞎侃”,它的内核是对生活的深刻洞察和对艺术的精准把握,优秀的“胡侃转”演员,往往在生活中是“有心人”,他们观察市井百态,积累语言素材,才能在舞台上“侃”得自然、“侃”得精彩,正如河南豫剧研究专家所言:“‘胡侃转’的‘根’在民间,只有扎根生活,才能让观众在笑声中感受到戏曲的温度。”

随着短视频平台的兴起,“胡侃转”以新的形式走进大众视野,不少豫剧演员在直播中用方言“侃”戏迷故事、段子,甚至将豫剧唱腔与rap结合,这种“传统+现代”的“胡侃”,吸引了大量年轻观众,有网友评论:“以前觉得豫剧老土,看了这些‘胡侃’视频才发现,原来戏曲也能这么‘潮’!”这让我们看到,“胡侃转”作为一种充满生命力的表演形式,正在突破地域和年龄的限制,成为连接传统与现代的桥梁。

相关问答FAQs

问题1:“河南豫剧中的‘胡侃转’具体指什么?它和其他戏曲的“插科打诨”有何不同?

解答:“胡侃转”是豫剧表演中一种以方言俚语、即兴互动、生活化调侃为特色的表演风格,核心是“接地气”和“观众参与感”,它不同于其他戏曲“插科打诨”的固定程式(如京剧丑角的“念白包袱”),更强调打破剧本限制,演员根据现场气氛和观众反应即兴发挥,内容多取材于当下生活细节,语言直白幽默,互动性强,让观众感觉像在听“街坊邻居唠嗑”,更具中原地域的“烟火气”。

问题2:在当代娱乐方式多元化的背景下,“胡侃转”如何吸引年轻观众,实现传承创新?

解答:“胡侃转”吸引年轻观众的关键在于“传统内核+现代表达”,可借助短视频、直播等新媒体平台,用“胡侃”形式演绎网络热点、校园生活,让豫剧语言更贴近年轻人;在保留方言幽默和互动精髓的基础上,创新表演形式,如将“胡侃”与脱口秀、街舞等元素融合,或推出“豫剧+方言段子”的短剧内容,通过校园戏曲社团、豫剧工作坊等,让年轻人亲身参与“胡侃”创作,感受其生活化魅力,从而实现从“观看”到“参与”的传承转变。