河南豫剧《牛郎织女》是中国戏曲宝库中一颗璀璨的明珠,它以家喻户晓的民间传说为蓝本,融入中原地区独特的文化基因和艺术表现形式,成为豫剧经典剧目之一,该剧通过牛郎与织女的爱情悲剧,展现了劳动人民对自由爱情的向往、对封建压迫的反抗,以及对美好生活的执着追求,其深厚的文化底蕴和鲜明的艺术特色,使其历经百年仍广为流传。

剧情源于古老的“牛郎织女”传说:牛郎自幼父母双亡,与兄嫂同住,备受虐待,后分家仅得一头老牛,老牛实为天上的金牛星下凡,它指引牛郎在碧莲池偷下凡间的织女的仙衣,织女是王母娘娘的第九女,因向往人间生活私自下凡,与牛郎相遇后互生情愫,结为夫妻,并育有一儿一女,这段违背天规的婚姻被王母得知,她强行将织女带回天庭,牛郎在老牛的帮助下,用箩筐挑着儿女追上天,却被王母用金钗划出的天河阻隔,喜鹊被他们的真情打动,每年七夕搭起鹊桥,让夫妻得以短暂相会,豫剧在演绎这一故事时,不仅保留了传说的核心情节,更通过唱腔、表演、音乐等戏曲元素,强化了人物的情感冲突和故事的戏剧张力,使其更具艺术感染力。

豫剧《牛郎织女》的艺术特色鲜明,集中体现在唱腔、表演和音乐伴奏三个方面,在唱腔上,该剧充分展现了豫剧“高亢激越、朴实豪放”的特点,同时根据人物性格和情感需求融入细腻婉转的旋律,牛郎的唱段多采用豫东调的明快风格,节奏鲜明,字正腔圆,凸显其勤劳朴实、憨厚真诚的性格;织女的唱段则融合豫西调的深沉委婉,旋律起伏跌宕,尤其是在“天河隔断恩爱路”“鹊桥相会诉衷肠”等关键场次,通过“慢板”“二八板”“飞板”等板式的转换,将织女的哀怨、思念与坚韧表现得淋漓尽致,王母的唱腔则以“炸音”和“滑音”为主,凸显其威严冷酷、专横跋扈的形象,形成与牛郎、织女唱腔的鲜明对比。

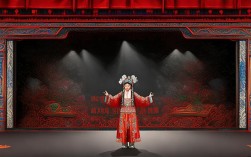

在表演上,豫剧《牛郎织女》注重程式化动作与生活化细节的结合,塑造出鲜活的人物形象,牛郎的表演以“小生”应工,身段朴实无华,如“赶牛”“耕地”“挑担”等动作,既借鉴了农民的日常生活习惯,又经过戏曲化的提炼,展现出劳动者的本色,织女的表演则以“闺门旦”为主,水袖功的运用尤为精彩,在“被天兵天将抓回天庭”一场中,通过水袖的抛、扬、绕、抖等动作,表现其挣扎、悲愤与无奈,极具视觉冲击力,老牛的角色虽为动物,却由演员通过拟人化的表演赋予其情感,如“用牛眼示意牛郎偷衣”“用牛角顶开天河”等设计,既充满神话色彩,又增添了故事的趣味性,剧中的“鹊桥相会”场面,通过群舞和队形变化,营造出浪漫唯美的氛围,成为全剧的高光时刻。

音乐伴奏方面,豫剧《牛郎织女》以板胡为主奏乐器,辅以二胡、笛子、梆子、锣鼓等,形成了独特的“中原韵味”,板胡的高亢明亮与唱腔的激越风格相得益彰,梆子的急促节奏则强化了戏剧冲突,如在“王母划天河”一场中,锣鼓与板胡的激烈合奏,营造出紧张压抑的氛围,反衬出牛郎追妻的急切与绝望,而“七夕相会”时,笛子的悠扬婉转与二胡的缠绵悱恻,则将鹊桥上的柔情蜜意表现得细腻动人。

作为中原文化的载体,豫剧《牛郎织女》蕴含着丰富的文化内涵,它不仅是对牛郎织女传说的艺术再现,更是对传统价值观的生动诠释,剧中牛郎与织女的爱情,突破了封建礼教和天规的束缚,体现了“愿天下有情人终成眷属”的美好愿望;而他们通过勤劳创造幸福生活的情节,则传递了“劳动创造价值”的朴素观念,天河、鹊桥等意象的运用,不仅增强了故事的神话色彩,也暗含了中国人对“天人合一”哲学思想的追求——人与自然、人与社会应和谐共处,而非强权压迫,该剧通过王母与牛郎织女的矛盾冲突,间接反映了封建社会中底层人民与统治阶级的对抗,具有深刻的社会批判意义。

在传承与发展方面,豫剧《牛郎织女》历经数代艺术家的打磨与创新,始终保持着旺盛的生命力,上世纪50年代,河南豫剧院三团对传统剧目进行改编,在保留故事主线的基础上,强化了现实主义色彩,使人物形象更加丰满;改革开放后,随着舞台技术的进步,该剧在灯光、布景、服装等方面进行了现代化尝试,如运用多媒体技术呈现天河的浩瀚、鹊桥的瑰丽,增强了舞台的视觉效果;近年来,青年演员的加入则为这一经典剧目注入了新的活力,他们在继承前辈表演经验的基础上,融入了当代审美理念,使年轻观众也能感受到豫剧的魅力。《牛郎织女》已成为河南豫剧演出频率最高的剧目之一,不仅活跃在城乡舞台,还通过电视、网络等媒介走向全国,成为传播中原文化的重要载体。

| 行当 | 代表角色 | 表演特点 | 经典唱段举例 |

|---|---|---|---|

| 小生 | 牛郎 | 身段朴实,动作生活化,注重表现劳动者的憨厚与真诚 | 《家住伏牛山》《夫妻双双把家还》 |

| 闺门旦 | 织女 | 水袖功精湛,唱腔婉转,情感细腻,善于表现大家闺秀的温婉与坚韧 | 《那一日王母娘娘设蟠桃宴》《天河隔断恩爱路》 |

| 彩旦/刀马旦 | 王母 | 唱腔高亢威严,身段挺拔,表情冷峻,凸显封建统治者的专横与冷酷 | 《天上人间有规矩》《岂容你私自配姻缘》 |

| 拟人化角色 | 老牛 | 通过眼神、肢体动作模拟牛的神态,语言质朴,兼具“引路人”与“情感纽带”作用 | 《老牛本是天上仙》《助你夫妻渡难关》 |

相关问答FAQs:

Q1:河南豫剧《牛郎织女》与其他剧种(如越剧、黄梅戏)的版本相比,有哪些独特之处?

A1:豫剧《牛郎织女》的独特之处主要体现在文化基因和艺术风格上,在文化内涵上,豫剧版本更强调中原文化的“豪放”与“悲怆”,如牛郎的唱腔以豫东调的高亢为主,表现其劳动者的刚毅;而越剧版本(如《梁山伯与祝英台》)则偏重江南文化的“柔美”,唱腔婉转细腻,侧重爱情缠绵,黄梅戏版本(如《天仙配》)生活气息更浓,表演质朴自然,融入了更多民间歌舞元素,在戏剧冲突上,豫剧通过王母“划天河”的激烈场面和牛郎“追妻”的急切表演,强化了对抗性;而越剧、黄梅戏则更侧重情感的内敛表达,冲突相对缓和,豫剧的音乐伴奏以板胡、梆子为主,节奏鲜明,具有强烈的“中原节奏感”,这与越剧的二胡、笛子,黄梅戏的高胡伴奏形成鲜明对比。

Q2:豫剧《牛郎织女》中的经典唱段“那一日王母娘娘设蟠桃宴”有何艺术特色?

A2:“那一日王母娘娘设蟠桃宴”是织女的核心唱段之一,其艺术特色主要体现在唱腔设计、情感表达和人物塑造三个方面,在唱腔上,该唱段采用“慢板”起腔,旋律由低沉婉转逐渐升高,通过“上滑音”“颤音”等技巧,表现织女对天庭生活的厌倦和对人间爱情的向往;中段转为“二八板”,节奏由舒缓转为明快,穿插“垛句”,增强叙事性,如“我思凡间烟火气,我爱牛郎心至诚”,既交代了心理活动,又凸显其性格中的叛逆,在情感表达上,演员通过“气声”和“假声”的交替运用,将织女内心的挣扎与渴望表现得层次分明,既有对天规的畏惧,又有对爱情的执着,在人物塑造上,唱段通过“蟠桃宴的奢华”与“人间生活的简朴”对比,凸显织女不慕荣利、追求真情的品格,为后续“私奔下凡”的情节埋下伏笔,成为刻画人物形象的关键唱段。