《打金枝》作为豫剧艺术宝库中一颗璀璨的明珠,自诞生以来便以其跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物形象和极具感染力的唱腔念白,成为观众百看不厌的经典剧目,该剧以唐代宗时期郭子仪父子平定“安史之乱”后,郭暧与升平公主因宫廷礼仪冲突引发的家庭矛盾为主线,在君臣、父子、夫妻关系的交织中,既展现了唐代宫廷的繁华与威严,也折射出传统伦理道德对个体情感的规训与调和,成为豫剧“文戏唱功”与“武戏身段”完美结合的典范。

剧情脉络:从宫廷裂痕到家庭团圆

《打金枝》的故事背景设定在唐代宗李豫时期,汾阳王郭子仪因平定“安史之乱”功勋卓著,被册封为“满朝文武半朝臣”,家族权势达到顶峰,郭子仪第六子郭暧与唐代宗与沈珍珠之女升平公主新婚不久,二人因性格差异与身份隔阂屡生矛盾,一日,郭暧在府中宴请众兄弟,升平公主以“金枝玉叶”自居,不仅未向郭暧行夫妻对拜之礼,更言语间轻视郭子仪“老王爷”的功绩,称“我父皇坐江山非容易,全凭文武保朝堂”,郭暧少年气盛,加之长期压抑的愤懑瞬间爆发,怒斥道:“你父皇坐江山全凭郭家父子保,若无我们郭家保,你的江山早被贼人盗!”醉酒之下,郭暧更是动手打了公主一巴掌。

升平公主羞愤难当,连夜回宫哭诉,向父皇母后告状,要求“惩治郭暧,给公主出气”,唐代宗李豫虽爱女心切,但深知郭家对朝廷的功绩,若因家务事处置郭暧,必寒功臣之心;皇后沈珍珠(广平太后)则既是唐代宗的皇后,又是郭暧的生母,在女儿与丈夫之间左右为难,面对女儿的哭闹,唐代宗耐心劝解:“孤王坐江山非容易,全凭郭子保社稷,郭子功高盖天地,岂因小事动刀兵?”广平太后则以母爱宽慰女儿:“你父皇坐江山非容易,郭子保社稷不容易,郭暧虽有过错,也是年少无知,夫妻之间应相互体谅。”

在父母的劝解下,升平公主逐渐认识到自己的骄纵,郭暧也因冲动而后悔,郭子仪绑子上殿请罪,唐代宗不仅未加责罚,反而以“家和万事兴”为由,劝解郭暧与公主和好,升平公主最终放下身段,郭暧也向公主赔礼,夫妻二人重归于好,郭家与皇室的关系也在矛盾中得以巩固,展现了“君臣有义、夫妻有情、父子有亲”的传统伦理观。

人物塑造:性格鲜明,活灵活现

《打金枝》的成功离不开对人物形象的精准刻画,主要角色各具特色,成为豫剧舞台上经典的“人物谱系”。

郭暧:作为剧中的核心人物,郭暧是“少年将军”与“痴情丈夫”的结合体,他出身将门,自幼受父亲郭子仪“忠君报国”思想的熏陶,性格刚烈、血气方刚,对皇室既有敬畏也有不满,面对升平公主的骄纵,他因“功臣之后”的身份而无法容忍,冲动之下打了公主,体现了传统社会中男性在家庭中的权威与担当;但在冷静后,他又因“打了公主”而惶恐不安,绑子上殿请罪时“跪在金殿泪双流”的表演,展现了他内心的悔恨与对父亲的敬畏,豫剧演员在塑造郭暧时,常通过高亢激越的唱腔(如“金枝女在宫中百般娇纵”)和利落的武打身段(如醉酒后的踉跄步法),凸显其少年气盛与刚烈性格。

升平公主:作为唐代宗与沈珍珠之女,升平公主自幼在宫中长大,养成了“金枝玉叶”的骄纵性格,她不懂民间疾苦,也不理解郭家的功绩,婚后仍以“公主”身份凌驾于丈夫之上,认为“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”的传统是对她的束缚,被打后,她先是哭闹告状,展现娇蛮的一面;但在父母的劝解下,她逐渐反思自己的过错,最终放下身段向郭暧认错,体现了从“任性公主”到“贤惠妻子”的成长,豫剧在演绎公主时,常通过婉转细腻的唱腔(如“骂一声郭暧小奴才”)和娇嗔的身段(如甩袖、跺脚),塑造其娇纵与可爱的双重性格。

唐代宗李豫:作为一代明君,唐代宗在剧中展现了“顾全大局”的帝王智慧,他爱女心切,但更懂得“功不可辱”的道理,在女儿与功臣之间,他选择以国家利益为重,既未纵容公主的任性,也未苛责郭暧的冲动,而是以“家和”为出发点调和矛盾,他的唱段“孤王坐江山非容易”沉稳大气,既有帝王的威严,又有父亲的温情,成为豫剧“老生”行当的经典唱段。

广平太后沈珍珠:作为郭暧的生母、升平公主的嫡母,广平太后是剧中“和事佬”的角色,她既有母亲的慈爱,又有皇后的端庄,在女儿与丈夫之间,她以“夫妻和顺、家庭和睦”为宗旨,用“家国一体”的道理劝解双方,她的唱段“劝女儿莫要把气生”柔和婉转,既有对女儿的疼爱,又有对儿媳的体谅,展现了传统女性的智慧与包容。

艺术特色:唱腔念白与舞台呈现的完美融合

作为豫剧经典,《打金枝》在艺术表现上充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的精髓,其独特的唱腔设计、程式化的表演和精美的舞台美术,共同构成了该剧的艺术魅力。

唱腔设计:豫剧以其高亢激越、豪放粗犷的梆子腔著称,《打金枝》的唱腔设计充分体现了这一特点,郭暧的唱腔以“豫东调”为主,旋律跌宕起伏,节奏明快,如“打金枝”一段中,“金枝女在宫中百般娇纵,她把我郭暧当作了奴仆行”,通过“甩腔”和“滑音”的运用,表现出郭暧的愤懑与不满;升平公主的唱腔则以“豫西调”为主,细腻婉转,如“骂一声郭暧小奴才”,通过“哭腔”和“颤音”的运用,表现出公主的娇嗔与委屈;唐代宗和广平太后的唱腔则以“祥符调”为主,沉稳大气,如“孤王坐江山非容易”,通过“慢板”和“垛板”的运用,表现出帝王的威严与母亲的慈爱,不同行当的唱腔各具特色,既展现了人物的性格特点,也丰富了剧目的音乐层次。

表演程式:豫剧的表演讲究“程式化”,即通过固定的身段、动作和表情塑造人物。《打金枝》中,郭暧的“醉酒戏”是经典片段:演员通过“踉跄步”“甩袖”“晃头”等动作,表现出醉酒后的失态与冲动;升平公主的“哭诉戏”则通过“甩帕”“跺脚”“掩面”等动作,表现出公主的委屈与娇嗔;唐代宗的“劝戏”则通过“捋须”“端坐”“手势”等动作,表现出帝王的威严与智慧,这些程式化的表演既符合戏曲的“虚拟性”原则,又通过演员的二次创作,赋予了人物鲜活的生命力。

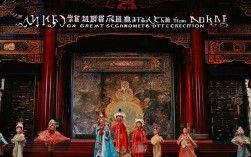

舞台美术:《打金枝》的舞台美术以“写实”与“写意”相结合,既展现了唐代宫廷的繁华,又突出了家庭场景的温馨,宫廷场景中,明黄的龙椅、红色的宫灯、华丽的屏风,营造出庄严肃穆的氛围;家庭场景中,古朴的桌椅、淡雅的窗帘、温馨的烛光,营造出亲切和谐的氛围,服装设计上,郭暧身着武将靠旗,体现其“少年将军”的身份;升平公主身着凤冠霞帔,体现其“金枝玉叶”的身份;唐代宗身着明黄龙袍,体现其“帝王”的身份,这些服装道具既符合历史背景,又通过色彩和纹样的设计,突出了人物的性格特点。

传承与影响:跨越时代的经典

《打金枝》作为豫剧的经典剧目,自清代以来便在舞台上广泛流传,历经百年而不衰,成为豫剧艺术的重要代表,20世纪50年代,豫剧大师常香玉、陈素真、马金凤等先后将《打金枝》搬上舞台,各自形成了不同的艺术风格:常香玉版的郭暧刚烈激昂,陈素真版的公主娇憨可爱,马金凤版的太后沉稳大气,为该剧的传承注入了新的活力,1959年,豫剧《打金枝》被改编成戏曲电影,由常香玉主演,在全国范围内引起了轰动,成为豫剧走向全国的“里程碑”之作。

《打金枝》仍是豫剧剧团的“看家戏”,不仅在国内频繁演出,还多次走出国门,成为中外文化交流的重要载体,该剧所传递的“家和万事兴”“相互体谅”等价值观,至今仍具有现实意义,让观众在欣赏戏曲艺术的同时,也能感受到传统文化的魅力。

相关问答FAQs

问题1:《打金枝》为何能成为豫剧经典?为何历经百年仍受观众喜爱?

解答:《打金枝》能成为豫剧经典,首先在于其剧情的“接地气”:它以家庭矛盾为切入点,将“君臣”“夫妻”“父子”等关系融入其中,既展现了宫廷生活的威严,又反映了普通家庭的情感纠葛,让观众容易产生共鸣,人物形象鲜明:郭暧的刚烈、公主的娇纵、唐代宗的智慧、太后的慈爱,每个角色都有血有肉,性格立体,演员在塑造时能充分发挥豫剧“唱、念、做、打”的特长,主题深刻:该剧通过“打金枝”这一事件,传递了“家和万事兴”“相互体谅”的传统价值观,这些价值观具有普世性,历经百年仍不过时,观众在欣赏剧情的同时,也能从中感悟到家庭和谐的重要性,因此能跨越时代,持续受到喜爱。

问题2:豫剧不同流派(如常派、陈派、马派)在演绎《打金枝》时,有哪些差异?

解答:豫剧不同流派在演绎《打金枝》时,因艺术风格的不同,在人物塑造和唱腔设计上各有侧重,常派(常香玉)以“刚健清新”著称,其饰演的郭暧唱腔高亢激越,表演刚烈激昂,突出郭暧“少年将军”的血性与担当,如“打金枝”一段中,常香玉通过“炸音”和“甩腔”的运用,将郭暧的愤懑与冲动表现得淋漓尽致;陈派(陈素真)以“细腻含蓄”著称,其饰演的升平公主唱腔婉转细腻,表演娇憨可爱,突出公主的娇纵与成长,如“哭诉”一段中,陈素真通过“水袖功”和“眼神戏”的运用,将公主的委屈与娇嗔刻画得入木三分;马派(马金凤)以“大气磅礴”著称,其饰演的广平太后唱腔沉稳大气,表演端庄慈爱,突出太后的智慧与包容,如“劝女”一段中,马金凤通过“慢板”和“垛板”的运用,将太后的母爱与家国大义表现得感人至深,这些流派的演绎各具特色,共同丰富了《打金枝》的艺术内涵,让观众能从不同角度欣赏这部经典剧目。