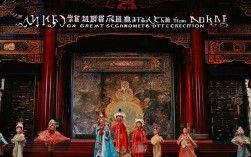

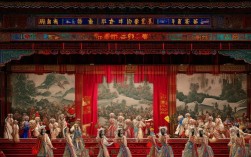

桃花庵戏曲视频是以明代才子唐寅(唐伯虎)的隐逸轶事与《桃花庵歌》为灵感创作的戏曲艺术影像化作品,既保留了传统戏曲的程式化美学,又通过现代视听语言实现了经典IP的活化传播,唐伯虎“桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙”的文人形象,为戏曲创作提供了丰富的叙事土壤——他科场舞弊案后的愤世嫉俗、卖画为生的洒脱不羁、与友人对酌的江湖意气,皆成为戏曲视频反复演绎的核心母题,此类视频多以折子戏或小戏形式呈现,常见剧种包括京剧、昆曲、越剧等,各版本在唱腔设计、身段编排上融入剧种特色,同时通过镜头语言强化舞台张力,让观众在方寸屏幕间感受传统艺术的魅力。 主题看,桃花庵戏曲视频可分为三类:一是“隐逸抒怀”类,侧重表现唐伯虎远离官场、寄情桃花的文人风骨,如昆曲版《桃花庵记》以“醉眠花间”为场景,用婉转的水磨腔吟唱“酒醒只在花前坐,酒醉还来花下眠”,搭配飘逸的水袖与写意布景,营造出超然物外的意境;二是“市井侠义”类,聚焦唐伯虎与市井小民的互动,如京剧短片《唐伯虎戏秋香》虽以“点秋香”为名,却穿插他救助卖花女、智惩恶霸的情节,凸显“疯癫表象下的赤子之心”;三是“历史钩沉”类,通过科场案、宁王聘贤等真实事件,展现文人命运的无奈,如越剧《伯虎悲歌》以反二黄唱腔演绎“别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿”,将个人遭际与时代困境相勾连,深化悲剧色彩。

在艺术呈现上,戏曲视频突破传统舞台的“三面观”限制,通过多机位拍摄、特写镜头捕捉演员的眼神与微表情,如京剧名家于魁智版《桃花庵》中,唐伯虎醉酒后的眼神从迷离到清醒,通过面部特写传递出复杂心绪;数字技术赋能舞台美术,水墨动画渲染的桃花林、虚实结合的亭台楼阁,让“桃花坞”从文字想象变为可视场景,部分创新视频还融入“戏曲+国潮”元素,如跨界合作的《桃花庵说唱》,将京剧西皮流水与电子节拍融合,年轻演员身着改良版“桃花纹戏衣”,在街舞与戏曲武打的碰撞中吸引Z世代观众。

传播层面,桃花庵戏曲视频依托短视频平台、戏曲APP及线下展映形成立体传播矩阵,抖音#桃花庵戏曲话题播放量超5亿次,00后演员反串唐伯虎”系列视频因青春气息与传统技艺的结合引发热议;B站“戏曲修复计划”将老唱片中的《桃花庵》唱段4K修复,配以字幕解析,让年轻观众听懂“二黄慢板”的悲怆;而在高校戏曲社团的改编版中,唐伯虎以“当代打工人”形象登场,唱词“朝写青山暮卖画,不问官场问酒钱”引发群体共鸣,实现传统精神与现代生活的对话。

| 主要剧种版本 | 艺术特色 | 视频亮点 |

|---|---|---|

| 昆曲《桃花庵记》 | 水磨腔婉转,身段细腻,以“静”显情 | 全景镜头展现桃花林写意场景,笛子伴奏营造空灵氛围 |

| 京剧《唐伯虎落魄》 | 西皮流水明快,架子花脸念白铿锵,凸显“狂”与“悲”的矛盾 | 特写捕捉髯口功、翎子功,慢镜头呈现“摔僵尸”动作的张力 |

| 越剧《桃花缘》 | 弦下腔柔美,小生扮相俊逸,唱词融入江南方言 | 动态分屏呈现“卖画”“对饮”双线叙事,服装采用渐变桃色刺绣 |

桃花庵戏曲视频的成功,在于它既坚守了“以歌舞演故事”的戏曲本质,又以当代审美重构了经典IP,当唐伯虎的桃花情缘穿过六百年时光,在屏幕上绽放新芽,传统戏曲不再是博物馆里的标本,而成为流动的文化长河,滋养着当代人的精神世界。

FAQs

Q1:桃花庵戏曲视频与传统舞台演出最大的区别是什么?

A1:核心区别在于“观演关系”的重构,传统舞台演出强调“现场感”,演员与观众通过“四功五法”实时互动;而戏曲视频通过镜头语言打破“第四面墙”,如特写镜头放大演员的眼神、口型,慢镜头凸显身段细节,甚至通过剪辑实现时空跳转(如回忆与现实交织),视频可加入数字特效(如动态背景、虚拟场景),弥补舞台布景的局限,但也因技术介入可能削弱戏曲“写意”的本真,需在“创新”与“守正”间找到平衡。

Q2:为什么桃花庵题材的戏曲视频更受年轻观众欢迎?

A2:唐伯虎“才子+叛逆”的形象契合当代年轻人的精神需求——他反抗世俗、追求自由的个性,与Z世代“拒绝内卷”“活出自我”的价值追求形成共鸣;视频制作团队主动拥抱年轻化表达:在内容上,挖掘“市井侠义”“情感治愈”等轻量化主题,弱化历史沉重感;在形式上,结合短视频节奏、国潮美学、跨界改编(如戏曲+说唱、动画),降低传统戏曲的“观赏门槛”,某视频中唐伯虎用“rap”吐槽科场不公,既保留京剧板式,又充满网感,让年轻人觉得“戏曲也能很酷”。