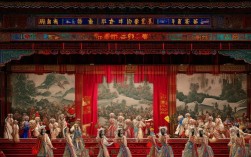

豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、细腻传神的表演,滋养了一代又一代戏曲人,在当代豫剧名家方阵中,宋红梅以其对闺门旦、青衣行当的深刻诠释和对全场戏整体把控的娴熟技艺,成为观众心中当之无愧的“豫剧金嗓子”,她的全场戏不仅是唱念做打的完整呈现,更是对人物内心世界的立体雕琢,让传统剧目在当代舞台焕发新生。

宋红梅的艺术生涯深耕传统,又在传承中锐意创新,她师承豫剧名家,却又跳脱流派的桎梏,以“人物塑造为核心”的表演理念,赋予经典剧目新的生命力,全场戏对演员的综合素养要求极高,需在数小时内完成角色从出场到落幕的完整弧光,既要唱腔饱满、身段规范,更要情感递进、逻辑自洽,宋红梅对此有着清醒的认知,她常说:“全场戏不是技巧的堆砌,而是要让观众跟着人物的命运走,哭时梨花带雨,笑时灿若星辰。”这种“以情带戏”的创作观,让她塑造的每一个角色都鲜活可感,深入人心。

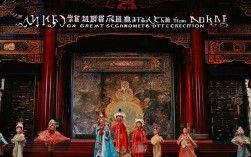

在她的代表全场戏中,《大祭桩》堪称巅峰之作,这部经典豫剧讲述了黄桂英为救蒙冤未婚夫李仕春,在暴风雨中跪行百里、最终真相大白的故事,宋红梅饰演的黄桂英,既有大家闺秀的端庄温婉,又有命运捉弄下的刚烈坚韧,剧中“打路”一折,是全戏的情感高潮:黄桂英在泥泞中跌跌撞撞,唱腔时而哀婉凄切(“听谯楼打罢了初更时分”),时而激愤高亢(“实指望与李郎鸾凤和鸣”),配合跪步、甩袖等身段,将一个弱女子为爱抗争的决绝演绎得荡气回肠,尤其是“哭楼”一板,她运用豫剧特有的“哭腔”技巧,辅以眼神的迷茫与坚定,让观众仿佛身临其境,随角色一同经历从绝望到希望的蜕变。

另一部备受赞誉的全场戏《穆桂英挂帅》,则展现了宋红梅驾驭不同类型角色的能力,她饰演的穆桂英,既有巾帼英雄的飒爽英姿(“辕门斩子”中的威严),又有母性柔情的一面(“见夫泪”中的隐忍),在“捧印”一折,她通过高亢的“豫东调”唱出穆桂英以国事为重、挂帅出征的豪情,又以细腻的身段表现她接过帅印时的沉重与坚定,唱腔上,她融合常派的大气与陈派的委婉,刚柔并济,将穆桂英“我不挂帅谁挂帅”的爱国情怀诠释得淋漓尽致。

为了让观众更清晰地了解宋红梅全场戏的艺术特色,以下是其代表剧目及核心看点概览:

| 剧目名称 | 主要角色 | 核心看点 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《大祭桩》 | 黄桂英 | “打路”“哭楼” | 以情带戏,唱腔悲怆与身段柔韧结合,展现女性在命运困境中的坚韧 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | “捧印”“出征” | 融合英气与柔情,唱腔刚柔并济,塑造巾帼英雄的家国情怀 |

| 《五女拜寿》 | 翠云 | “拜寿”“救夫” | 细腻刻画大家闺秀的成长,身段端庄,唱腔婉转,展现人物从柔弱到觉醒 |

宋红梅对全场戏的打磨,不仅体现在台上的每一次亮相,更在于台下的深耕细作,她深入研究剧本,挖掘人物的时代背景与心理动机,为每一个唱腔设计、每一个眼神交流都赋予合理性,例如在《秦香莲》中,她不满足于传统“杀庙”一折的单一悲情,而是通过前期的铺垫,展现秦香莲从隐忍到反抗的性格转变,让“见皇姑”时的控诉更具爆发力,这种“立体化”的人物塑造,让经典剧目在当代观众中引发新的共鸣。

除了舞台表演,宋红梅还致力于豫剧的传承与推广,她走进校园开设戏曲课堂,让年轻一代感受豫剧魅力;她参与传统剧目的复排,将老艺术家的表演经验整理成册,为青年演员提供借鉴,在她看来,豫剧的根在民间,只有让更多人了解、喜爱这门艺术,它才能在新时代生生不息。

宋红梅的全场戏,是一场场精心雕琢的艺术盛宴,更是一次次对传统文化的深情致敬,她用精湛的技艺诠释了“戏比天大,艺无止境”的艺术追求,让豫剧这朵中原奇葩在当代舞台上绽放出更加绚丽的光彩。

FAQs

Q1:宋红梅的表演风格有哪些独特之处?

A1:宋红梅的表演风格以“以情带戏、形神兼备”为核心,她注重挖掘人物内心世界,通过细腻的眼神、身段和情感递进,让角色立体可感;唱腔上融合豫剧各流派之长,既有豫东调的高亢激越,又有豫西调的委婉细腻,形成刚柔并济、富有感染力的个人特色;她强调“戏理”与“情理”的结合,在传统程式中融入当代审美,让经典剧目更具时代共鸣。

Q2:豫剧全场戏对演员的核心要求是什么?

A2:豫剧全场戏对演员的核心要求可概括为“唱、念、做、打”的全面掌控与“人物塑造”的深度统一,需具备扎实的唱功,能驾驭不同板式和情绪的唱腔;念白需清晰流畅,富有节奏感和情感表现力;身段、做派需规范且符合人物身份,能通过肢体语言传递内心情感;还需具备强大的体力与耐力,以完成数小时的连续表演;最重要的是,要深入理解剧本,把握人物性格发展逻辑,让全场戏的情节推进和情感表达自然流畅、浑然一体。