河南豫剧《小红袍》作为传统袍带戏的经典之作,其下部剧情在矛盾激化中推向高潮,以“忠奸斗法、家国情怀”为主线,通过跌宕起伏的情节塑造了一批性格鲜明的角色,展现了豫剧艺术的独特魅力。

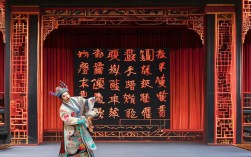

《小红袍》下部的故事背景设定在明代中后期,围绕忠臣之后赵小红(或根据不同版本称为“小红”)揭露奸臣严嵩(或虚构奸臣“严世蕃”)的阴谋展开,前部中,赵小红因父亲遭奸臣陷害蒙冤入狱,自身流落民间,下部则聚焦其成年后如何集结力量、搜集证据,最终为父平反、铲除奸佞的历程,核心情节包括“夜探相府”“智取罪证”“金殿面君”“大破敌军”等桥段:在“夜探相府”中,赵小红伪装潜入严府,冒险获取奸臣通敌的密信;“智取罪证”一折中,联合正直官员设计引诱奸臣亲信吐露真相,形成“人证物证俱全”的链条;“金殿面君”时,面对奸臣的狡辩与皇帝的犹豫,赵小红以情理法并陈,最终打动皇帝,下令重审冤案;而“大破敌军”则展现了赵小红文武双全的一面,率军击退外敌入侵,巩固了朝纲,这些情节环环相扣,既有紧张的智斗,也有热血的武戏,凸显了“邪不压正”的主题。

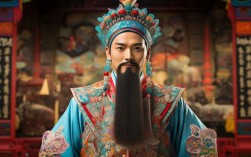

作为豫剧传统戏,《小红袍》下部在艺术表现上充分体现了豫剧“唱、念、做、打”的融合之美,唱腔上,以豫东调的高亢激昂为主,赵小红的核心唱段如《蒙冤受屈十六载》采用慢板与二八板结合,旋律起伏间既有对往事的悲愤,也有对正义的坚定;念白则注重“京字、京韵、口劲”,奸臣角色的念白阴险尖锐,忠臣角色则正气凛然,形成鲜明对比,表演上,武生行当的赵小红需完成“翻抢背”“甩发”“靠旗打”等高难度动作,尤其在“大破敌军”中,通过“枪架子”“对刀”等武打设计,展现英姿飒爽的形象;旦角辅助角色(如赵小红的红颜知己或义妹)则以水袖功、圆场步等细腻表演,推动情感线发展,服饰道具上,官袍的蟒纹、盔头的翎子、马鞭的运用均遵循传统规制,如赵小红“素衣闯相府”的装扮凸显其孤勇,“金殿封官”时的蟒袍玉带则彰显其功成。

该剧在传承中不断创新发展,20世纪50年代,河南豫剧院对其进行整理改编,删减了封建糟粕,强化了反贪主题;近年来,部分剧团尝试融入现代音乐元素,如交响乐伴奏烘托大场面氛围,同时保留“豫剧腔魂”,吸引年轻观众,经典版本中,豫剧大家唐喜成(老生)饰演的赵小红、阎立品(闺门旦)饰演的红颜知己,成为一代观众心中的记忆,其“字正腔圆、情真意切”的表演风格被后世效仿。

以下为《小红袍》下部主要人物与经典唱段概览:

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 下部关键情节 | 经典唱段 |

|---|---|---|---|---|

| 赵小红 | 武生/老生 | 刚正不阿、智勇双全 | 夜探相府、金殿面君 | 《蒙冤受屈十六载》(慢板) |

| 严世蕃 | 净角 | 阴险狡诈、权倾朝野 | 伪造证据、金殿狡辩 | 《权势滔天谁敢拦》(散板) |

| 公主/义妹 | 闺门旦 | 深明大义、外柔内刚 | 助取罪证、舍身救主 | 《红颜仗义肝胆照》(二八板) |

相关问答FAQs

Q1:《小红袍》下部中“夜探相府”一折的武打设计有何特色?

A1:“夜探相府”以“文武结合”为特色,赵小红需在狭窄的相府环境中完成“高台”“矮桩”等动作,如“踩椅越墙”“桌案翻滚”,配合“单刀破枪”的武打套路,突出“以巧破力”的智慧,武打节奏张弛有度,既有紧张的对峙,也有轻巧的躲闪,展现角色“武艺高强但不鲁莽”的性格。

Q2:豫剧《小红袍》下部如何平衡历史真实与艺术虚构?

A2:该剧以明代嘉靖朝“严嵩专权”的历史为背景,保留了“忠臣蒙冤”“奸臣误国”的核心史实框架,但具体人物与情节(如赵小红的身份、智取罪证的过程)进行了艺术虚构,这种处理既让观众产生历史代入感,又通过虚构情节增强戏剧冲突,使主题更鲜明,符合传统戏“七分实、三分虚”的创作原则。