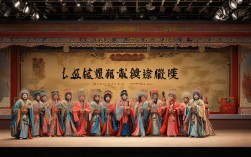

豫剧作为中原文化的瑰宝,以其高亢激越、质朴粗犷的唱腔著称,而“哭腔”更是其表达人物情感的核心手段之一。“豫剧四十八哭”并非特指某一出剧目,而是民间对豫剧传统戏中经典哭唱段落的统称,它凝聚了历代艺人对人物悲喜情感的提炼,通过程式化与个性化的结合,将“哭”这一人类共通情感升华为独特的艺术表现,这些哭腔并非简单的悲伤宣泄,而是根据剧情、人物身份、情感层次,演化出从低回婉转到撕心裂肺的多种表达,堪称豫剧情感艺术的集大成者。

“四十八哭”的起源可追溯至豫剧早期的发展阶段,明清时期,河南地区民间小调与说唱艺术相互融合,逐渐形成豫剧雏形,在演绎历史故事和家庭伦理剧时,艺人们发现“哭”最能引发观众共鸣,于是开始对哭腔进行系统整理:从“喜而泣”“悲而哭”“怨而泣”“惊而哭”等情感基调,到“慢板哭”“快板哭”“流水板哭”“哭夹白”等节奏形式,再到“本嗓哭”“二本嗓哭”“真假声结合哭”等发声技巧,逐步构建起丰富的哭腔体系,旧时艺人常以“四十八哭”作为教学范本,通过口传心授,让徒弟们掌握不同哭腔的运用方法,这一数字既象征其种类繁多,也体现了艺人们对哭腔艺术的敬畏与追求。

豫剧哭腔的艺术魅力在于其“情技交融”,从技术层面看,它讲究“以气带声,以声传情”:如《秦香莲》中“见皇姑”一折,秦香莲的哭腔用“慢板起腔”,气沉丹田,声音压抑而克制,通过“颤音”表现内心的委屈与隐忍;而《花木兰》中“爹娘年老弟年幼”的哭段,则采用“快流水板”,节奏由缓至急,声音渐次高昂,凸显花木兰替父从军的急切与决绝,从情感表达看,哭腔需贴合人物身份:大家闺秀的哭腔多含蓄委婉,如《穆桂英挂帅》中穆桂英的“哭夫”段落,用“擞音”装饰,声线柔中带刚;市井小民的哭腔则直白痛切,如《七品芝麻官》中唐成喊冤时的“干哭”,以“炸音”表现其悲愤交加。

以下是部分经典剧目中“哭腔”的代表示例:

| 剧目 | 人物 | 哭腔类型 | 经典唱句片段 | 情感表达 |

|---|---|---|---|---|

| 《秦香莲》 | 秦香莲 | 慢板哭 | “开言来骂声狗贱人,忘恩负义负心人!” | 悲愤、控诉、绝望 |

| 《花木兰》 | 花木兰 | 快流水板哭 | “爹娘年迈六旬零,弟妹年幼未成人!” | 担忧、焦急、孝心 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 哭夹白 | “杨宗保啊我的夫!你为国捐躯命归阴!” | 悲痛、思念、忠义 |

| 《对花枪》 | 姜桂芝 | 二本嗓哭 | “叫一声罗成我的儿,娘有苦处对你言!” | 失子之痛、悔恨、期盼 |

| 《三哭殿》 | 李世民 | 真假声结合哭 | “孤王坐江山非容易,全凭了文武众卿!” | 悔恨、自责、帝王无奈 |

在当代豫剧发展中,“四十八哭”并未因时代变迁而褪色,反而被赋予新的生命力,现代戏《焦裕禄》中“兰考人民遭灾祸”的哭段,将传统哭腔与美声发声方法结合,既保留了豫剧的激越,又增添了时代悲悯;《焦裕禄》中“我带群众去治沙”的唱段,则以“喜中带哭”的腔调,表现基层干部的坚韧与担当,这些创新证明,传统哭腔艺术在扎根生活、贴近时代中,仍能焕发出强大感染力。

“四十八哭”不仅是豫剧的技艺符号,更是中原人民情感世界的缩影,它将生活中的喜怒哀乐提炼为艺术语言,让观众在哭腔中感受人性的复杂与温度,这正是豫剧历经百年仍生生不息的根源。

FAQs

问:“豫剧四十八哭”真的有四十八种不同的哭法吗?

答:“四十八哭”并非严格意义上的四十八种哭腔,而是民间对豫剧哭腔丰富性的概括,在实际表演中,哭腔的种类远不止此,艺人们会根据人物情感、剧情需要,在传统程式基础上进行即兴发挥,形成“哭腔无定式,情到自然哭”的艺术境界,这一数字更多体现的是豫剧哭腔体系的完备与精细。

问:豫剧哭腔与其他地方戏的哭腔有何显著区别?

答:豫剧哭腔以河南方言为基础,发声上强调“硬起音”“脑后音”,音色高亢、悲怆,情感表达直接外放,这与中原文化“重情义、尚刚烈”的地域性格密切相关;相比之下,越剧哭腔柔美细腻,多用“下滑音”“鼻音”,更符合江南水乡的温婉气质;秦腔哭腔则苍凉古朴,以“炸音”表现黄土高原的厚重悲怆,三者因地域文化差异,形成了截然不同的哭腔风格。