河南豫剧《樊梨花》是豫剧传统剧目中的经典之作,以唐代巾帼英雄樊梨花为主角,讲述其从西凉女将到助唐平乱、与薛丁山相爱相守的传奇故事,全剧融合了家国情怀、儿女情长与英雄气概,通过跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和浓郁的豫剧唱腔艺术,成为豫剧舞台上久演不衰的经典。

剧情围绕樊梨花的身世与经历展开:樊梨花乃西凉寒江关守将樊洪之女,自幼随师学艺,精通兵法,武艺高强,唐军征西,樊梨花奉命镇守寒江关,与唐将薛丁山相遇,二人阵前交锋,樊梨花被薛丁山英姿所吸引,且感念唐室仁德,遂献关归唐,归唐之路并非坦途,薛丁山因樊梨花“番女”身份遭其父薛仁贵反对,加之樊梨花曾与薛丁山兄长有婚约(后兄长战死),二人感情屡遭波折,薛丁山两次休弃樊梨花,樊梨花却以大局为重,三次原谅薛丁山,最终在薛丁山被杨藩围困时,挂帅出征,大破敌军,助唐平定西凉,与薛丁花破镜重圆,被封为威宁侯,全剧通过“三请樊梨花”“三休三请”等经典情节,刻画了樊梨花深明大义、坚韧不拔、敢爱敢恨的形象,同时也展现了薛丁山的刚愎自用与最终成长,以及薛仁贵等老一辈将领的家国情怀。

剧中主要人物性格鲜明,推动了剧情发展,樊梨花作为核心人物,集“刀马旦”的英武与“闺门旦”的柔情于一身,她的成长与抉择是全剧主线:阵前归唐是对家国的选择,三次原谅薛丁花是对爱情的坚守,挂帅出征是对责任的担当,薛丁山则经历了从骄傲自负到幡然醒悟的转变,他的“三休”源于偏见与固执,“三请”则是对樊梨花价值的认可,薛仁贵作为老将,传统观念与家国利益的冲突在其身上体现,最终接受樊梨花,也体现了对人才的包容,樊洪的父女情深、丫鬟的忠心耿耿等配角形象,也为故事增添了层次感。

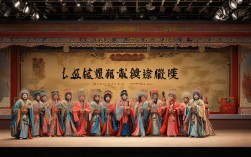

在艺术表现上,《樊梨花》充分展现了豫剧的独特魅力,唱腔上,融合了豫东调的高亢激昂与豫西调的委婉深沉,樊梨花的唱段既有“慢板”的抒情,如“在营中思前想后心绪乱麻”,展现其内心的矛盾与柔情;也有“快板”的铿锵,如“催动了桃花马战马如飞”,凸显其英武气概,表演上,武戏场面宏大,如“对刀”“破阵”等,演员通过娴熟的刀马旦身段、高难度的武打动作,再现战场上的激烈交锋;文戏则注重情感表达,如“三休三请”中的对唱,通过细腻的唱腔与表情,传递人物内心的痛苦与期盼,舞台美术方面, costumes融合了唐代服饰特点与戏曲舞台的夸张美学,樊梨花的战装英姿飒爽,常服端庄秀丽,道具如桃花马、日月双刀等,既符合人物身份,又增强了舞台观赏性。

经典唱段是《樊梨花》的灵魂所在,樊梨花在营中思前想后”“叫一声薛丁山我的夫”等唱段广为流传,这些唱段以口语化的唱词、流畅的旋律,精准传递人物情感,成为豫剧爱好者传唱的经典。“叫一声薛丁山我的夫”一段,通过“夫”字的拖腔与转折,既表现了樊梨花对薛丁花的怨怼,又流露出一丝不舍,情感层次丰富,极具感染力。

《樊梨花》的传承与发展见证了豫剧的生命力,自近代以来,经过常香玉、陈素真、桑振君等豫剧名家的演绎与加工,该剧不断丰富完善,成为不同流派共同拥有的经典剧目,常香玉版本的《樊梨花》以唱腔激昂、气势磅礴见长,突出樊梨花的英雄气;陈素真版本则更注重人物的内心刻画,唱腔细腻婉约,展现樊梨花的柔情,当代豫剧舞台上,《樊梨花》仍频繁上演,青年演员通过创新表演手法、融入现代舞台技术,让这一经典剧目焕发新的活力,吸引着新一代观众。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《樊梨花》中的“三休三请”情节具体指什么?

A:“三休三请”是《樊梨花》的核心情节,指薛丁山三次休弃樊梨花,樊梨花三次被请回的故事,第一次因樊梨花“番女”身份及与薛丁山兄长的婚约遭薛仁贵反对,薛丁山奉命休妻;第二次因樊梨花误伤薛丁山(实为杨藩诡计),薛丁山怒而再休;第三次因樊梨花挂帅平乱有功,却遭奸人诬陷,薛丁山第三次休妻,后薛丁山被杨藩围困,薛仁贵亲自请樊梨花出山,樊梨花以大局为重,三次原谅薛丁山,最终助唐破敌,夫妻和好,这一情节既展现了樊梨花的坚韧与大义,也体现了薛丁山的成长与悔悟。

Q2:豫剧《樊梨花》与其他剧种(如京剧、越剧)的《樊梨花》有何不同?

A:不同剧种的《樊梨花》在唱腔、表演风格和剧情侧重上各有特色,豫剧版本更注重“文武兼备”,唱腔融合豫东、豫西调,高亢激昂,武戏场面宏大,突出樊梨花的“巾帼英雄”形象,如“破阵”“对刀”等武打戏份极具豫剧粗犷豪放的特点;京剧版本则更侧重“行当分明”,樊梨花多由“刀马旦”应工,唱腔以西皮、二黄为主,表演更强调规范与程式化,如《樊江关》一折以对唱展现人物矛盾;越剧版本则偏重“抒情婉约”,唱腔柔和细腻,以“小生”“花旦”搭配,更侧重樊梨花与薛丁山的儿女情长,情感表达更为细腻,总体而言,豫剧《樊梨花》更具中原文化的质朴与豪迈,英雄气概更为突出。