河南豫剧《李天宝娶亲》是传统戏曲中久演不衰的经典喜剧剧目,以河南民间故事为蓝本,通过鲜活的人物形象、诙谐生动的语言和富有地方特色的唱腔,展现了劳动人民的乐观智慧与真挚情感,成为豫剧“三小戏”(小生、小旦、丑角)的代表作品之一,深受广大观众喜爱。

剧情梗概:一波三折的民间喜乐

《李天宝娶亲》的故事发生在古代河南农村,主人公李天宝家境贫寒,但为人正直、幽默风趣,以卖豆腐为生,他与邻村富户之女张爱姐青梅竹马,情投意合,然而张父嫌贫爱富,坚决反对这门亲事,在媒婆“王婆”的巧妙周旋和李天宝的机智应对下,一段看似无望的爱情最终迎来圆满结局。

剧情开端以“游园相遇”为引:张爱姐与丫鬟春桃在后花园赏花,恰遇李天宝卖豆腐路过,二人以诗传情,互生好感,张父得知后大怒,以“非富不嫁”为由拒婚,并允诺将爱姐许给本地财主之子,李天宝得知后心急如焚,求助于王婆,王婆生性圆滑,足智多谋,她先以“相亲”为名接近张父,谎称李天宝家中有万贯财宝,只是为人低调,随后又设计让张父亲眼目睹“李天宝家财”的假象——通过借来的绸缎、粮食、房屋等道具,营造出李天宝“富家子弟”的假氛围,张父虽半信半疑,但在王婆的巧舌如簧和李天宝的“真诚”表现下,终于松口同意婚事。

高潮部分是“娶亲闹剧”:迎亲当日,李天宝因无钱置办彩礼,只得向邻里借来旧衣旧物,闹出“借衣裳”“借轿子”的笑话,洞房花烛夜,张爱姐发现李天宝家境清贫,起初气恼不已,但李天宝以一番“豆腐哲学”——“豆腐虽白靠水磨,日子虽苦靠勤磨”,以及两人年少时的情分打动爱姐,最终夫妻和好,张父也默认了这门亲事,全剧在一片欢声笑语中落幕。

艺术特色:豫剧元素的集中展现

作为河南地方戏的代表,豫剧的唱、念、做、打在《李天宝娶亲》中得到了充分体现,尤其以“唱腔”和“表演”最具特色。

唱腔设计上,剧目以豫剧“豫东调”为主,旋律高亢明快,节奏鲜明,符合喜剧轻松欢快的基调,李天宝的唱段多采用“二八板”和“流水板”,如“李天宝我喜在心花开放”一段,通过跳跃的音符和口语化的唱词,将人物内心的喜悦与机智展现得淋漓尽致;张爱姐的唱腔则融入“豫西调”的委婉细腻,如“洞房之中细打量”一段,通过慢板与垛板的结合,表现出人物从娇嗔到心软的情感转变,剧中“丑角”王婆的唱腔尤为出彩,她用“飞板”和“呱哒嘴”等念白形式,配合滑稽的肢体动作,将媒婆的市井气息与圆滑性格刻画得入木三分。

表演风格上,剧目强调“以情带戏,以技服人”,李天宝的表演融合了小生的儒雅与丑角的诙谐,如“卖豆腐”时的吆喝、“借衣裳”时的窘态、“洞房”时的巧言,通过眼神、身段和台步的细节处理,塑造出一个贫贱不移、机智乐观的民间青年形象,张爱姐的表演则突出大家闺秀的端庄与反抗封建礼教的泼辣,如“拒婚”时的甩袖、“识破真相”时的跺脚,通过程式化的动作与真实情感的结合,让人物立体丰满,剧中的“跑驴”“抬花轿”等民间舞蹈元素的融入,增强了舞台的生活气息和观赏性。

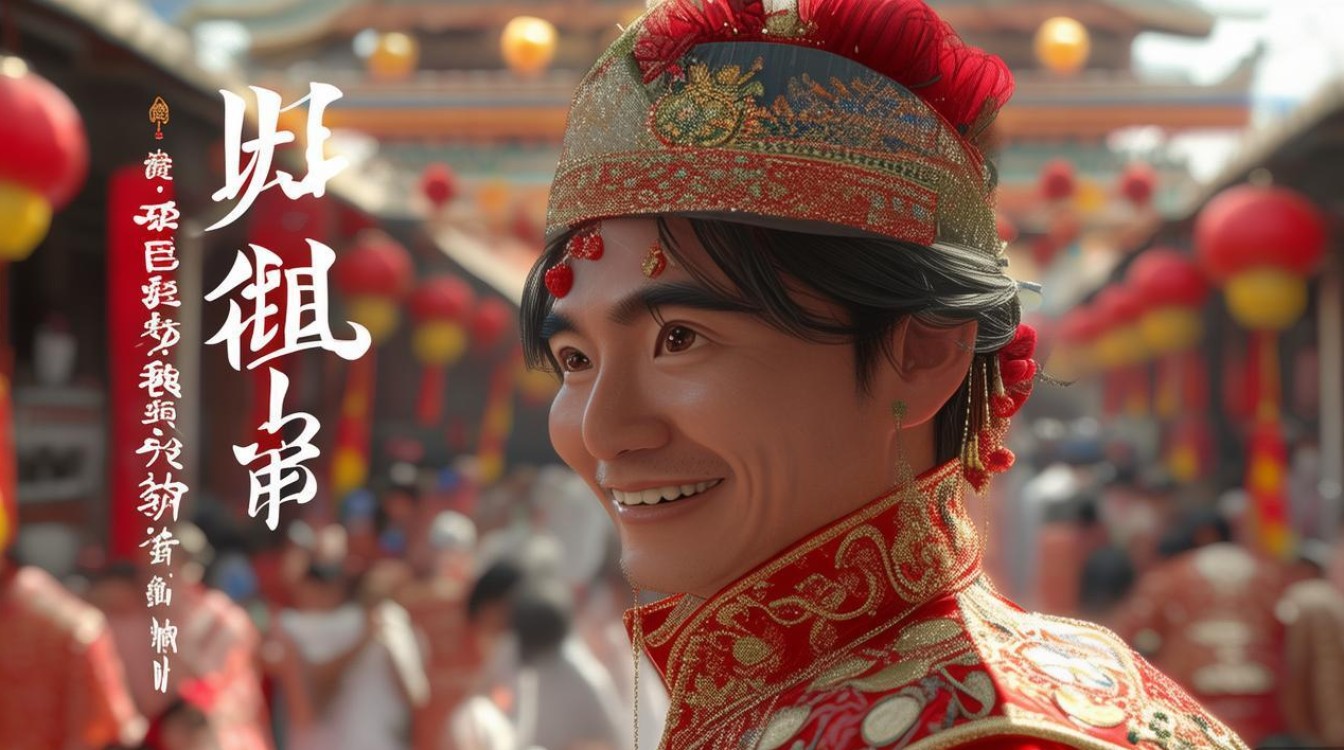

服饰与道具也极具地方特色,李天宝的蓝布长衫、张爱姐的红色嫁衣、王婆的花袄彩裤,色彩对比鲜明,符合人物身份;道具如豆腐担子、红绸花轿、假元宝等,不仅推动了剧情发展,更营造出浓郁的豫北农村生活氛围。

人物塑造:小人物的鲜活与大情怀

《李天宝娶亲》的成功离不开对人物形象的精准塑造,尤其是主角李天宝,已成为豫剧舞台上经典的“小生丑角”形象,他虽出身贫寒,却始终保持着对生活的热爱和对爱情的忠贞,面对张父的势利、王婆的“忽悠”,他没有自暴自弃,而是以智慧和乐观化解危机,体现了劳动人民“穷且益坚”的精神品质,张爱姐则突破了传统戏曲中“大家闺秀”的刻板印象,她敢于追求自主婚姻,在面对“假富贵”的真相时,虽有气恼但更看重真情,最终选择与李天宝同甘共苦,展现了新时代女性的独立意识。

而“王婆”这一角色,虽以“媒婆”身份出现,却并非简单的“反面工具人”,她的市侩圆滑中带着几分善良,见钱眼开却不失仗义,正是这种复杂性,让人物更具真实感,也为剧情增添了诸多喜剧色彩。

剧目价值:民间生活的生动写照

《李天宝娶亲》不仅是一部喜剧,更是一面反映古代河南民间生活的镜子,剧中对“嫌贫爱富”封建思想的批判,对“真情至上”价值观的倡导,以及对劳动人民乐观精神的赞美,至今仍具有现实意义,其浓郁的河南地域文化特色——方言俚语的运用、民间习俗的展现、传统音乐的融合,使其成为研究中原地区民俗文化的重要艺术载体。

剧目基本信息简表

| 项目 | |

|---|---|

| 剧目类型 | 传统喜剧(三小戏) |

| 题材来源 | 河南民间故事 |

| 主要人物 | 李天宝(小生丑)、张爱姐(小旦)、王婆(彩旦)、张父(老生) |

| 经典唱段 | 《李天宝我喜在心花开放》《洞房之中细打量》《王婆说媒》 |

| 唱腔流派 | 以豫东调为主,融合豫西调 |

| 表演特色 | 唱念做打结合,融入民间舞蹈(跑驴、抬花轿) |

| 传承意义 | 展现河南民俗文化,体现劳动人民智慧与乐观精神,是豫剧经典保留剧目 |

相关问答FAQs

问:《李天宝娶亲》为何能成为豫剧经典喜剧?它的喜剧效果主要体现在哪些方面?

答:《李天宝娶亲》能成为经典,首先在于其贴近生活的剧情和鲜活的人物形象,让观众在轻松一笑中感受到生活的温度,喜剧效果主要体现在三个方面:一是“误会与巧合”,如李天宝借财装富的骗局、张父对“假富豪”的深信不疑,通过层层误会制造笑料;二是“语言幽默”,剧中大量运用河南方言俚语、歇后语,如李天宝自嘲“穷得叮当响,响得叮当穷”,以及王婆的“呱哒嘴”念白,接地气且充满趣味;三是“表演反差”,如李天宝贫贱身份与“富家公子”扮相的反差、张爱姐大家闺秀与“识破真相”后的泼辣反差,通过演员夸张而不失真实的表演,营造出强烈的喜剧氛围,剧目对“真善美”的弘扬,让观众在欢笑中获得情感共鸣,这也是其经典不衰的重要原因。

问:剧中李天宝的“机智”是如何体现的?这种性格对剧情发展起到了什么作用?

答:李天宝的“机智”主要体现在他面对困境时的随机应变和以情动人的智慧上,面对张父的“嫌贫爱富”,他没有硬碰硬,而是借助王婆的“假富贵”计谋,将计就计,用借来的财装点门面,暂时稳住张父;在洞房花烛夜,当张爱姐发现真相后怒斥他“欺骗”,他没有慌张辩解,而是用“豆腐虽白靠水磨,日子虽苦靠勤磨”的朴实道理,以及两人年少时“隔着墙头扔绣球”的情分,打动爱姐的心,化危机为转机,这种性格推动剧情的关键作用在于:他始终是解决矛盾的主导者,无论是应对张父的反对,还是处理洞房的危机,都依靠自己的智慧和真诚化解冲突,让故事在“一波三折”中走向圆满,同时也塑造了一个“贫贱不能移、机智又善良”的民间青年典型形象,让观众既觉可笑又心生敬佩。