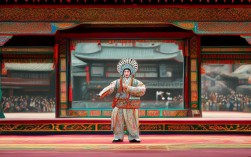

《豫剧情缘》作为一篇以传统文化为背景的阅读文本,通过讲述主人公与豫剧的不解之缘,展现了传统艺术的魅力与传承的力量,文章以细腻的笔触勾勒出主人公从初识豫剧到痴迷热爱,再到致力于传承的心路历程,字里行间流淌着对乡土文化的深情,阅读此类文本,需紧扣“情缘”二字,从人物情感变化、豫剧文化内涵、时代背景影响等维度切入,方能准确把握文章主旨与细节深意。

从文章结构来看,开篇以“戏台”“锣鼓”等意象切入,迅速将读者带入豫剧表演的现场氛围,为“情缘”的萌芽奠定基础,中间部分通过具体事件展现主人公与豫剧的互动:幼时被祖母带去看戏,对花旦的扮相与唱腔产生好奇;少年时偷偷学戏,遭到家人反对却坚持不懈;成年后加入剧团,从跑龙套到主演,再到如今致力于豫剧进校园,每个阶段的经历都紧扣“缘”字,层层递进地展现情感的深化,结尾处,主人公站在空旷的戏台上,望着台下专注的学生,感慨“豫剧是根,扎在泥土里,也扎在我心里”,既点明主题,又升华了“情缘”的文化意义。

在人物形象分析上,主人公对豫剧的热爱并非一蹴而就,而是经历了从好奇到痴迷,再到责任感的转变,幼时对“咿咿呀呀”的唱腔感到“吵闹”,却在某个瞬间被“水袖翻飞如蝴蝶”的表演击中,这种反差体现了艺术启蒙的偶然性与必然性;少年时“用竹竿当马鞭,对着镜子练身段”,细节描写凸显其执着;成年后面对“年轻观众减少”的困境,选择“走进校园教孩子唱豫剧”,则展现了传承者的担当,文中祖母的形象虽着墨不多,却起到了关键作用——她不仅是带主人公接触豫剧的引路人,其“老戏台是咱村的魂”的话语,更成为主人公坚守的精神动力。

豫剧的文化内涵在文中通过具体唱词、表演形式得以体现,如“刘大哥讲话理太偏”的铿锵唱腔,展现豫剧的豪放;“谁说女子不如男”的激昂旋律,体现其突破传统的精神;而“慢板如泣如诉,快板似珠落玉盘”的描述,则凸显了豫剧艺术的丰富性,这些细节不仅是文章的“血肉”,更是理解“情缘”的关键——主人公所热爱的,不仅是豫剧的表演形式,更是其背后蕴含的家国情怀、伦理观念与生活智慧。

时代背景的融入为“情缘”增添了现实厚度,文中提到“上世纪八九十年代,村里唱戏时万人空巷”,与如今“年轻人更爱流行音乐”形成对比,既反映了传统艺术面临的挑战,也反衬出主人公坚守的可贵,值得注意的是,文章并未回避困境,而是通过主人公的实际行动传递希望:“教孩子唱《花木兰》时,他们眼神里的光,让我觉得豫剧不会老”,这种在困境中寻找生机的态度,使“情缘”超越了个人情感,具有了时代意义。

以下为《豫剧情缘》阅读理解的关键内容梳理:

《豫剧情缘》段落大意梳理表

| 序号 | 段落范围 | |

|---|---|---|

| 1 | 第1-2段 | 幼时随祖母看戏,初识豫剧,被花旦表演吸引 |

| 2 | 第3-5段 | 少年时偷偷学戏,遭反对却坚持,展现痴迷 |

| 3 | 第6-8段 | 成年加入剧团,从龙套到主演,经历成长 |

| 4 | 第9-10段 | 面对豫剧式微,选择进校园传承,升华主题 |

主要人物形象分析表

| 人物 | 性格特点 | 相关情节 | 情感内核 |

|---|---|---|---|

| 主人公 | 执着、热爱、有担当 | 偷偷学戏、坚持演出、进校园传承 | 对传统文化的深情与责任感 |

| 祖母 | 慈祥、有文化底蕴 | 带主人公看戏、讲述戏台故事 | 豫剧文化的传递者 |

细节理解方面,“竹竿当马鞭”“镜子前练身段”等动作描写,生动展现主人公的投入;“慢板如泣如诉,快板似珠落玉盘”的比喻,体现豫剧的艺术魅力;“眼神里的光”则通过细节描写,暗示传统艺术在年轻一代中的希望,这些细节不仅是答题的关键,更是理解“情缘”深度的窗口。

主题思想层面,文章通过“情缘”的展开,探讨了传统艺术的传承与创新,主人公的经历表明,传承并非简单的复制,而是在坚守内核的基础上适应时代需求——进校园、教孩子,正是对传统艺术形式的创造性转化。“豫剧是根”的感慨,也揭示了传统文化对个人身份认同的重要性,无论时代如何变迁,植根于乡土的文化记忆始终是精神的归宿。

相关问答FAQs

Q1:文章标题“豫剧情缘”中的“情缘”体现在哪些方面?请结合具体内容分析。

A:“情缘”体现在多个层面:一是亲情之缘,祖母带主人公看戏,成为其接触豫剧的起点,祖母的话语影响其一生;二是热爱之缘,主人公从好奇到痴迷,偷偷学戏、坚持演出,展现对豫剧艺术的深厚情感;三是传承之缘,面对豫剧式微,主人公选择进校园教学,将个人情感升华为对传统文化的责任与守护,这三个层面层层递进,使“情缘”既有个人温度,又有文化深度。

Q2:文章如何通过对比手法突出豫剧传承的意义?请举例说明。

A:文章主要运用了两处对比:一是“上世纪八九十年代万人空巷”与“如今年轻人更爱流行音乐”的对比,凸显豫剧面临的困境,反衬出主人公坚守的价值;二是主人公少年时“对着镜子练身段”的孤独与如今“孩子眼神里的光”的希望对比,展现了传承带来的生命力,通过对比,文章不仅点明了豫剧传承的紧迫性,更传递出“传统艺术在创新中得以延续”的积极意义,深化了主题。