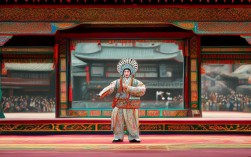

豫剧作为中国地方戏曲的重要剧种,以其高亢激越的唱腔、贴近生活的表演和鲜明的地域特色深受观众喜爱,在众多经典剧目中,“小寡妇改嫁”选段因其对封建礼教下女性命运的深刻探讨,以及对人性解放的朴素追求,成为豫剧舞台上经久不衰的经典,这一选段不仅展现了豫剧艺术的独特魅力,更折射出特定历史时期的社会风貌与民众心理,具有重要的文化价值和艺术意义。

剧情背景与选段

“小寡妇改嫁”选段多源自传统豫剧《秦雪梅》《花为媒》等剧目(不同剧种或版本存在差异,此处以豫剧常见演绎为核心),剧情围绕封建社会中青年寡妇的婚姻抉择展开,主人公通常在丈夫早逝后,独自承担家庭重担,面对婆家的规劝、世俗的偏见以及自身对幸福的渴望,陷入“守节尽孝”与“改嫁求生”的激烈矛盾,选段往往聚焦于人物内心的挣扎与觉醒,通过大段的唱词和细腻的表演,展现她从压抑到反抗、从迷茫到坚定的心理转变,最终打破“饿死事小,失节事大”的封建桎梏,勇敢追求个人幸福。

这一选段的情节设置具有强烈的现实基础,在传统农业社会中,男性是家庭的经济支柱,寡妇往往面临生活无着、地位卑微的困境,封建礼教以“贞节”为名,要求女性守寡终身,却忽视了其基本的人性需求,豫剧作为诞生于中原大地的民间艺术,始终关注底层民众的生活状态,“小寡妇改嫁”正是对这一社会现实的生动写照,体现了豫剧“接地气、抒真情”的艺术传统。

人物形象塑造:在矛盾中觉醒的底层女性

“小寡妇改嫁”选段的核心魅力在于对主人公形象的立体塑造,她并非简单的“反抗者”,而是一个在封建伦理与人性本能间挣扎的复杂个体,其性格成长具有鲜明的层次感。

初始状态:压抑与顺从

选段开端,主人公多以悲苦的唱腔展现其生活困境:“孤灯一盏照空房,冷雨敲窗夜漫长,夫君早逝家道落,婆娘老幼靠我养。”唱词中“孤灯”“冷雨”等意象,既交代了其凄凉的生活环境,也暗示了她内心的孤独与绝望,她对封建礼教的“贞节”观念尚存敬畏,面对婆母“好女不嫁二夫”的劝诫,她只能以“妇道人家当守节,愧对列祖愧高堂”回应,体现出被礼教规训下的顺从与无奈。

转折点:外力冲击与自我觉醒

随着剧情推进,外部因素成为打破内心平衡的关键,可能是婆母病重急需医药费,或是邻里流言蜚语的压力,亦或是媒婆提亲带来的现实诱惑(如“改嫁后衣食无忧,孩儿可享亲情”),这些外力迫使她开始反思:“守节能当饭吃吗?贞节能暖我寒心吗?”通过反问与内心独白,她逐渐意识到,所谓的“贞节”不过是压迫女性的枷锁,而追求幸福是人的本能,这一阶段的唱腔往往由低沉转为激越,节奏由舒缓变紧凑,如“劝君莫把良心昧,寡妇也是人,谁不想有个温暖的家?”直白的质问中蕴含着强烈的反抗意识。

最终抉择:勇敢与担当

选段的高潮是主人公的坚定表态:“宁改嫁,不受穷;争自由,不做笼中鸟,纵然世人闲话多,我自昂头走正道!”此时的她眼神坚定,身姿挺拔,唱腔达到全段的最高亢,展现出冲破束缚的勇气与担当,这一形象不仅是追求个人幸福的女性,更是封建社会中觉醒的底层民众的代表,她的抉择为无数在苦难中挣扎的女性提供了精神慰藉。

艺术特色:唱腔、表演与语言的完美融合

豫剧“小寡妇改嫁”选段之所以深入人心,离不开其独特的艺术表现力,主要体现在唱腔设计、表演技巧和语言风格三个方面,三者相辅相成,共同塑造了鲜活的人物形象和强烈的戏剧感染力。

(一)唱腔:以声传情,层次分明

豫剧的唱腔以“高亢激越、朴实粗犷”著称,在“小寡妇改嫁”选段中,唱腔设计紧密贴合人物情绪变化,形成了“悲—疑—愤—勇”的递进式音乐叙事。

- 【慢板】与【二八板】的悲情铺陈:选段开端多采用【慢板】,节奏舒缓,旋律婉转,如“孤灯一盏照空房”一句,通过拖腔和下滑音的运用,表现出主人公的孤独与凄苦;随后转入【二八板】,节奏稍快,字多腔少,如“夫君早逝家道落”,通过密集的吐字强化生活的沉重感。

- 【流水板】与【飞板】的情绪爆发:当主人公决心反抗时,唱腔转为【流水板】,节奏明快,字字铿锵,如“守节能当饭吃吗?”通过短促有力的节奏和直白的旋律,质问封建礼教的荒谬;高潮部分则用【飞板】,节奏自由,高亢激越,如“宁改嫁,不受穷”,通过拖腔和甩腔,将人物的决心推向顶点。

为更直观展示唱腔与情感的对应关系,可参考下表:

| 板式名称 | 节奏特点 | 旋律特征 | 情感表达 | 唱段示例 |

|---|---|---|---|---|

| 慢板 | 舒缓、一板三眼 | 旋律起伏大,拖腔多 | 悲伤、怀念 | “孤灯一盏照空房,冷雨敲窗夜漫长” |

| 二八板 | 中速、一板一眼 | 字多腔少,节奏规整 | 困苦、无奈 | “夫君早逝家道落,婆娘老幼靠我养” |

| 流水板 | 快速、有板无眼 | 旋律简洁,节奏明快 | 质问、反抗 | “守节能当饭吃吗?贞节能暖我寒心吗?” |

| 飞板 | 自由散板 | 高亢激越,拖腔甩腔 | 坚定、决绝 | “宁改嫁,不受穷;争自由,不做笼中鸟” |

(二)表演:以形传神,细节生动

豫剧表演讲究“唱、念、做、打”的融合,“小寡妇改嫁”选段中,演员通过身段、表情和动作的细腻处理,将人物的内心活动外化为可视的舞台形象。

- 身段与动作:主人公初期常以低头、捂胸、蹙眉等动作表现压抑,如“愧对列祖愧高堂”一句,双手交叠于胸前,身体微微颤抖,体现内心的挣扎;决心反抗时,则挺直腰板,甩动水袖,眼神坚定,如“我自昂头走正道”一句,配合大幅度的水袖动作,展现出冲破束缚的勇气。

- 表情与眼神:演员通过眼神的变化传递复杂情绪,初期眼神低垂、躲闪,表现顺从与恐惧;中期眼神游离、迷茫,表现内心的矛盾;后期眼神锐利、坚定,表现觉醒与反抗,这种“眼神戏”的运用,使人物形象更加立体。

(三)语言:通俗鲜活,直抵人心

豫剧的唱词和念白以“口语化、生活化”为特色,“小寡妇改嫁”选段的语言更是贴近底层民众的表达习惯,既有泥土的质朴,又有文学的光彩。

- 口语化表达:唱词多用日常口语,如“守节能当饭吃吗?”“谁不想有个温暖的家?”,直白有力,通俗易懂,便于观众理解和共鸣。

- 修辞手法的运用:虽口语化,但不乏文学性,常用比喻、对比等手法,如“孤灯一盏照空房”以“孤灯”喻“孤独”,“宁改嫁,不受穷;争自由,不做笼中鸟”通过对比强化反抗意识,既生动形象,又富有感染力。

社会文化内涵:对封建礼教的反叛与人性解放的呼唤

“小寡妇改嫁”选段之所以成为经典,不仅在于其艺术成就,更在于其深刻的社会文化内涵,它通过一个小人物的命运抉择,折射出封建礼教的残酷与不合理,呼唤人性的解放与个体价值的实现。

在传统社会中,“贞节观”是压迫女性的重要工具,寡妇改嫁被视为“失节”,不仅要承受道德谴责,还可能失去财产权和子女抚养权,选段中的主人公正是这一制度的受害者,她的反抗不仅是对个人幸福的追求,更是对“三从四德”“饿死事小,失节事大”等封建伦理的公开挑战,这种挑战在当时具有进步意义,它打破了“女性必须依附于男性”的传统观念,肯定了女性作为独立个体的价值与权利。

这一选段也体现了豫剧艺术的社会功能,作为民间艺术,豫剧始终与民众的生活紧密相连,它通过讲述普通人的故事,反映社会现实,表达民众的愿望。“小寡妇改嫁”之所以受到观众的喜爱,正是因为它说出了底层民众的心声——对压迫的反抗,对幸福的渴望,这种朴素的民主思想和人道主义精神,使其超越了时代,至今仍具有现实意义。

相关问答FAQs

Q1:豫剧“小寡妇改嫁”选段与其他剧种的同类题材(如京剧《锁麟囊》、越剧《祥林嫂》)相比,有哪些独特的艺术风格?

A1:豫剧“小寡妇改嫁”选段的艺术风格主要体现在三个方面:一是唱腔的高亢激越,与京剧的婉转细腻、越剧的柔美婉转形成鲜明对比,更符合中原地区民众豪爽直率的性格;二是表演的生活化,豫剧演员更注重通过日常化的动作和表情塑造人物,如“水袖甩动”“眼神直视”等,贴近底层民众的生活状态;三是语言的口语化,唱词多用方言土语(如中州韵的运用),比京剧的“韵白”和越剧的“官话”更具乡土气息,更易引发普通观众的共鸣,豫剧更侧重表现人物的“反抗”而非“悲苦”,通过快节奏的唱腔和明快的动作,展现主人公的勇敢与决绝,这与京剧的“程式化”和越剧的“抒情性”也有所区别。

Q2:在当代社会,传统豫剧“小寡妇改嫁”选段如何实现创新性传承,以适应年轻观众的审美需求?

A2:传统豫剧的传承需在保留核心艺术精髓的基础上,结合当代审美进行创新,具体可从以下几方面入手:一是内容改编,在保留“反封建、争自由”主题的同时,融入当代社会议题(如性别平等、个体价值),通过现代视角重新解读人物,赋予其新的时代内涵;二是形式创新,在传统唱腔基础上,融入流行音乐元素(如电子伴奏、和声设计),或结合多媒体技术(如LED背景、全息投影),增强舞台的视觉冲击力;三是传播方式革新,通过短视频平台(如抖音、B站)推出选段片段,邀请年轻演员进行“二次创作”,或开展“豫剧进校园”活动,通过互动体验(如学唱经典唱段、体验戏曲化妆)吸引年轻观众;四是演员培养,鼓励青年演员在继承传统流派的基础上,形成个人表演风格,用更具亲和力的语言和动作诠释人物,拉近与年轻观众的距离,通过这些创新,既能让传统选段焕发新的生命力,也能让更多年轻人了解和喜爱豫剧艺术。