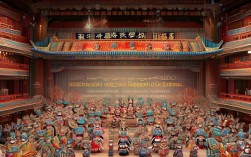

京剧《生死恨》是中国戏曲史上的经典悲剧,其主演的艺术成就与人物塑造,使其成为梅派艺术的代表性剧目之一,这部作品以南宋末年民族沦丧为背景,讲述了民女韩玉娘被金兵掳掠,历经磨难,与丈夫程鹏举聚散离合,最终在悲苦中病逝的故事,深刻展现了乱世中女性的命运悲剧,而将这一故事搬上舞台并赋予永恒艺术生命的关键人物,正是京剧艺术大师梅兰芳。

剧情概览:乱世浮萍中的血泪史诗

《生死恨》的故事源于明代传奇《易鞋记》,经齐如山、程砚秋(一说为梅兰芳与编剧集体改编)等人改编,成为京剧经典,剧情开篇于南宋末年,金兵南侵,百姓流离,民女韩玉娘随父逃难,与书生程鹏举相遇,二人患难相怜,结为夫妻,然而新婚不久,金兵掳走二人,强令他们为奴,金将张万户见韩玉娘貌美,欲强其为妾,韩玉娘以死相拒,并设计让程鹏举逃回南宋,程鹏举临行前,与韩玉娘各取一只鞋为信物,约定他日重逢。

程鹏举回到南宋后,考取功名,官至襄阳太守,他深感愧疚,派人四处寻找韩玉娘,却不知韩玉娘已被张万户转卖,辗转沦为妓女,多年后,程鹏举在战乱中打听到韩玉娘的下落,派人将她接到襄阳,此时的韩玉娘历经摧残,身心俱疲,加上战乱中颠沛流离,早已病入膏肓,相见之际,韩玉娘手握当年程鹏举留下的鞋子,含恨而终,留下“生为夫妻,死为怨鬼”的血泪控诉,全剧以“洞房”“夜逃”“寻夫”“病困”“永诀”等关键场次,层层递进地展现人物命运的跌宕,最终以悲剧收场,引发观众对战争与苦难的深刻反思。

主演的艺术灵魂:梅兰芳与韩玉娘的“人戏合一”

《生死恨》之所以成为不朽经典,核心在于梅兰芳对女主角韩玉娘的极致塑造,自1934年首演以来,梅兰芳对该剧不断打磨,从唱腔、身段到表情、心理,每一个细节都凝聚着他的艺术智慧,将韩玉娘的悲苦、坚韧与绝望刻画得入木三分。

唱腔设计:以声传情,字字泣血

梅兰芳在《生死恨》中创造性地融合了梅派唱腔的婉转与悲剧情感的浓烈,形成了独特的“悲情梅派”风格,韩玉娘在“夜逃”一场中,逃出金营后途经荒郊,面对凄风冷月,唱“谯楼初鼓声冬冬”,以二黄导板起腔,音调高亢凄厉,表现她惊魂未定的心境;随后转入回板与慢板,“耳边厢又听得风声骤”,旋律婉转曲折,节奏由缓到急,通过“颤音”“擞音”等技巧,将内心的恐惧与迷茫融入每一句唱词中,而在“病困”一场中,韩玉娘得知程鹏举已派人寻她,唱“夫妻们分别十有余载”,以西皮二黄交替的方式,先以明快的西皮表现短暂的希望,再以低沉的二黄转入绝望,唱腔中带着病弱的气声,仿佛声声都在泣血,将人物从希望到崩溃的心理转变展现得淋漓尽致。

身段表演:以形写神,细腻入微

梅兰芳的身段素有“美”与“准”的双重特质,在《生死恨》中,他将这种特质与悲剧人物的情感深度结合,创造出极具感染力的舞台形象。“洞房”一场中,韩玉娘与程鹏举新婚,梅兰芳通过“碎步”“云手”“兰花指”等动作,表现少女的羞涩与喜悦,眼神中含着柔情,嘴角带着浅笑,将新婚燕尔的甜蜜刻画得真实动人,而在“夜逃”一场中,她被金兵追赶,梅兰芳以“跪步”“抢背”“僵尸”等高难度身段,表现她跌跌撞撞的逃亡,衣袂翻飞间既有女性的柔弱,又有求生的坚韧,尤其是被绊倒时,一个“抢背”后迅速起身,眼神中惊恐与决绝交织,让观众仿佛身临其境,在“永诀”一场中,韩玉娘临终前手握信物,梅兰芳用颤抖的手指抚摸鞋子,缓缓抬头望向程鹏举,眼神从微弱的希望到彻底的绝望,最后缓缓倒下,整个过程没有夸张的哭喊,却通过细腻的面部表情和身段,传递出撕心裂肺的悲怆,实现了“此时无声胜有声”的艺术效果。

人物塑造:从“美”到“悲”的升华

梅兰芳塑造的韩玉娘,并非单一的“悲情符号”,而是一个有血有肉、性格丰满的立体人物,她既有传统女性的善良与坚韧,在金营中宁死不从、设计助夫逃亡;又有乱世女子的脆弱与无助,被转卖为妓后饱受摧残,身心俱疲,梅兰芳通过“三层递进”的表演逻辑,展现了韩玉娘的命运转变:从初遇程鹏举的纯真美好,到被迫分离的痛苦挣扎,再到重逢时的绝望病逝,每一个阶段都有不同的情感侧重和表演层次,他曾说:“演悲剧人物,不能一味地哭,要在‘悲’中见‘真’,让观众感受到人物的命运是时代造成的,而不是个人的偶然。”这种“以小见大”的塑造方式,使韩玉娘的形象超越了个人悲剧,成为乱世中无数女性的缩影,具有深刻的社会意义。

艺术成就与历史影响

《生死恨》不仅是梅兰芳个人艺术生涯的巅峰之作,更是京剧艺术在悲剧题材上的重要突破,在传统京剧中,悲剧题材相对较少,多以“大团圆”结局为主,而《生死恨》以彻底的悲剧结局,打破了传统戏曲的审美定式,将京剧的思想性和艺术性提升到新的高度,该剧在舞台呈现上也极具创新,例如通过“虚实结合”的布景(如荒郊、战火、病榻等场景),运用灯光、音效等现代舞台元素,增强了戏剧的感染力;服装上,韩玉娘的服饰从初婚时的红嫁衣,到逃亡时的素衣,再到病榻时的破旧衣衫,通过色彩的变化暗示人物命运的变化,这些创新对后世京剧舞台产生了深远影响。

自1934年首演以来,《生死恨》历经近百年时光,依然久演不衰,成为京剧舞台上的“骨子老戏”,梅兰芳之后,梅派传人如李炳淑、史敏、李胜素等均曾演绎此剧,她们在继承梅派艺术的基础上,结合时代审美赋予其新的生命力,使韩玉娘的故事依然能打动当代观众,1990年,京剧电影《生死恨》由梅派传人李炳淑主演,通过电影媒介让这部经典走向世界,进一步扩大了其国际影响力。

《生死恨》主要角色及演员表(经典版)

| 角色 | 行当 | 经典饰演者 | 人物特点 |

|---|---|---|---|

| 韩玉娘 | 旦角(青衣) | 梅兰芳 | 善良坚韧、命运悲惨的乱世女性 |

| 程鹏举 | 生角(老生) | 姜妙香 | 逃亡书生、后为襄阳太守 |

| 张万户 | 净角 | 刘连荣 | 凶残贪婪的金兵将领 |

| 龙套 | 杂角 | 京剧班底 | 金兵、百姓等群体角色 |

相关问答FAQs

Q1:《生死恨》和梅兰芳的其他代表作(如《贵妃醉酒》《霸王别姬》)相比,在艺术风格上有何不同?

A1:《生死恨》与《贵妃醉酒》《霸王别姬》同为梅兰芳的代表作,但艺术风格差异显著。《贵妃醉酒》以“雍容华美”著称,通过杨贵妃的醉态展现宫廷生活的奢靡与人物内心的空虚,表演上侧重“柔美”与“典雅”;《霸王别姬》则突出“悲壮苍凉”,通过虞姬的刚烈与项羽的末路,展现英雄末路的悲剧,表演上刚柔并济;而《生死恨》以“凄惨悲苦”为核心,通过韩玉娘的悲惨命运,展现乱世中的人性挣扎,表演上更注重“真情实感”,唱腔与身段都服务于“悲情”的表达,是梅派艺术中“悲剧美学”的典范。

Q2:《生死恨》的主题在当代有何现实意义?

A2:《生死恨》虽以南宋末年为背景,但其主题具有超越时代的现实意义,它通过韩玉娘的悲剧,控诉了战争对普通百姓的伤害,提醒人们珍爱和平、反对战争,这在当代依然具有警示作用;韩玉娘在苦难中展现的坚韧与善良,体现了中华民族的传统美德,能够引发当代观众对“人性光辉”的共鸣;剧中“信物”(鞋子)的意象,象征着对“承诺”与“坚守”的执着,在现代社会诚信缺失的背景下,这种精神依然值得倡导。《生死恨》不仅是一部艺术作品,更是一面映照时代与人性的镜子,其悲剧力量能够跨越时空,引发观众的深刻思考。