京剧作为中国国粹,以其独特的艺术魅力承载着深厚的文化底蕴,而在众多经典剧目中,《花烛夜》以其细腻的情感描绘和浓郁的民俗风情,成为展现传统婚俗与人物性格的代表作,龚苏萍作为当代京剧舞台上的重要旦角表演艺术家,以其对角色的深刻理解和精湛技艺,将《花烛夜》中的新娘形象塑造得栩栩如生,为这一传统剧目注入了新的生命力。

《花烛夜》的故事背景设定在古代民间,以一对新婚夫妻的洞房之夜为核心场景,通过细腻的情节铺展,展现了新婚燕尔的甜蜜、初为人妻的羞涩以及对未来生活的憧憬,全剧没有激烈的矛盾冲突,却通过对人物情感层层递进的刻画,营造出温馨浪漫而又略带戏剧张力的氛围,剧中,新娘在红烛高照的洞房中,既有对陌生环境的忐忑,又有对丈夫的期待,更有对传统礼教下女性角色的自觉认知,这种复杂而真实的情感,为演员的表演提供了广阔的空间,而龚苏萍的演绎,恰恰抓住了这一核心,将人物内心的微妙变化展现得淋漓尽致。

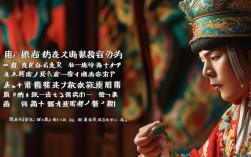

龚苏萍自幼受京剧艺术熏陶,师从多位名家,主攻青衣、闺门旦,其表演风格兼具梅派的端庄婉约、程派的细腻深沉,同时融入了现代审美对人物个性化的追求,在《花烛夜》中,她将闺门旦的娇俏与新嫁娘的温婉完美融合,无论是身段、唱腔还是表情,都体现出极高的艺术造诣,剧中“揭盖头”一场,龚苏萍通过眼神的流转——从最初的羞怯掩面,到与丈夫对视时的含笑低眉,再到抬眸间的勇敢坚定,仅用眼神便完成了人物心理的跨越,让观众仿佛身临其境,感受到新娘从紧张到释然的情感变化,她的身段同样极具表现力,水袖的翻飞、莲步的轻移,每一个动作都精准而富有韵律,既符合传统京剧的程式化要求,又融入了人物的情感色彩,使得“花烛夜”这一场景既有古典美感,又充满生活气息。

唱腔是京剧艺术的核心要素之一,龚苏萍在《花烛夜》中的唱腔设计堪称点睛之笔,全剧以【西皮流水】和【二黄慢板】为主要板式,她根据不同情境调整唱腔的节奏与情绪:在“独坐洞房”时,用【二黄慢板】的低回婉转,表现新娘的孤独与期待;在“夫妻对答”时,则以【西皮流水】的明快流畅,展现二人相知相许的喜悦,她的吐字清晰圆润,行腔自然流畅,尤其在“花影摇烛红”等唱段中,通过高低音的转换和强弱变化,将红烛、花影等意象与人物情感巧妙结合,营造出“此时无声胜有声”的艺术效果,她善于在传统唱腔中融入个人理解,例如在“洞房昨夜停红烛”的唱段中,加入轻微的气声处理,模拟新娘低语时的娇羞,使唱腔更具生活感和感染力。

服装与道具在《花烛夜》中不仅是视觉元素,更是人物情感的延伸,龚苏萍所饰演的新娘,身着传统“红帔裙”,头戴“凤冠”,服饰上的刺绣图案如“龙凤呈祥”“并蒂莲”等,既象征着婚姻的美好,也暗合了传统婚俗的吉祥寓意,在表演中,她通过与道具的互动强化人物情感:面对“红烛”时,轻轻拂动烛光,眼神中流露对“花烛夜”这一特殊时刻的珍视;触摸“合卺杯”时,手指的微颤与眼神的坚定,表现出对传统礼教的尊重和对婚姻的承诺,这些细节的处理,展现了龚苏萍对角色的深入钻研,她不仅是在“演”人物,更是在“成为”人物,将服饰道具与内心情感融为一体,塑造出有血有肉的艺术形象。

从文化内涵来看,《花烛夜》不仅是一部爱情剧,更是传统婚俗与女性形象的生动写照,剧中通过“撒帐”“交杯酒”“拜堂”等仪式化场景,展现了古代婚姻“父母之命、媒妁之言”背后的文化逻辑,同时也揭示了女性在传统社会中的角色定位——既是家庭的维系者,也是情感的承载者,龚苏萍在表演中,既尊重了这一历史背景,又赋予新时代的解读:她塑造的新娘不再是被动接受命运的符号,而是具有独立情感和主体意识的女性,她的羞涩中带着勇敢,温柔中藏着坚韧,这种“传统与现代的交融”,使得《花烛夜》在当代舞台上依然能够引发观众的共鸣,让观众在欣赏京剧艺术的同时,也思考传统文化的传承与创新。

龚苏萍对《花烛夜》的演绎,不仅是个人的艺术成就,更是京剧艺术在当代发展的缩影,她以深厚的传统功底为基础,结合现代审美对人物进行个性化塑造,既保留了京剧的“程式美”,又注入了“人性美”,让传统剧目焕发出新的生机,正如她在一次采访中所说:“京剧不是博物馆里的文物,而是活在当下的艺术,只有让人物与时代产生共鸣,才能真正打动观众。”这种艺术理念,在她的《花烛夜》表演中得到了充分体现,也为青年京剧演员提供了宝贵的借鉴。

| 龚苏萍在《花烛夜》中的艺术表现要素 | |

|---|---|

| 行当与扮相 | 主攻闺门旦、青衣,扮相端庄秀丽,头戴凤冠,身着红缎绣花帔裙,面施淡彩,凸显传统新娘的温婉气质 |

| 唱腔特点 | 以梅派婉转、程派细腻为基础,融合【西皮流水】的明快与【二黄慢板】的低回,吐字清晰,行腔自然,擅长通过气声、强弱变化表现人物情感 |

| 身段设计 | 水袖翻飞如蝶,莲步轻移似莲,结合“卧鱼”“捻指”等传统身段,动作精准且富有韵律,眼神与身段配合展现人物心理变化 |

| 情感表达 | 从“揭盖头”的羞怯,到“夫妻对答”的喜悦,再到“独坐洞房”的期待,通过眼神、表情、动作的细微变化,塑造出既传统鲜活的女性形象 |

相关问答FAQs

Q:《花烛夜》的剧情与传统婚俗有何关联?

A:《花烛夜》的剧情紧密围绕传统婚俗展开,剧中展现了古代婚姻仪式中的多个关键环节,如“拜堂”“撒帐”“交杯酒”“揭盖头”等,这些环节不仅是情节推进的载体,更是传统婚俗文化的直观呈现。“撒帐”寓意“早生贵子”,“合卺酒”象征“同甘共苦”,通过京剧艺术化的演绎,观众不仅能感受到婚礼的热闹喜庆,更能理解这些习俗背后所蕴含的家族伦理与生命祝福,龚苏萍在表演中,通过对这些仪式细节的精准把握,如“撒帐”时的轻柔手势、“交杯酒”中的含羞对视,将婚俗文化自然融入人物情感,使剧情既有戏剧张力,又有文化厚度。

Q:龚苏萍的表演与《花烛夜》的传统版本相比有哪些创新?

A:龚苏萍在尊重传统的基础上,对《花烛夜》的表演进行了多方面创新:一是在人物塑造上,突破了传统旦角“温婉顺从”的单一形象,赋予新娘更多内心戏,通过眼神、语气的变化,表现出她在传统礼教约束下的独立意识,如面对丈夫时的主动试探,展现出新时代女性对婚姻的平等期待;二是在唱腔设计上,融入了现代音乐元素,如在“花烛摇影”唱段中加入轻微的颤音,模拟烛光晃动时的光影效果,增强了唱腔的画面感;三是在身段表演上,简化了部分程式化动作,更注重生活化表达,如“整理嫁衣”时加入抚平裙褶的细节,使人物更具真实感,这些创新既保留了京剧的“写意美”,又贴近当代观众的审美需求,让传统剧目焕发出新的活力。