豫剧,又称河南梆子、河南高调,是发源于中国河南省的地方戏曲剧种,是中国五大戏曲剧种之一,被列入国家级非物质文化遗产名录,它以深厚的文化底蕴、鲜明的艺术风格和广泛的群众基础,成为中原文化的重要载体,不仅活跃于中原大地,更传播至全国乃至海外,被誉为“中国第一大地方剧种”,豫剧的形成与发展,始终与河南的历史、地理、民俗紧密相连,其艺术特色既承载着中原文化的厚重,又展现出与时俱进的活力。

起源与历史脉络

豫剧的起源可追溯至明末清初,在河南民间小调、山歌、说唱艺术的基础上,吸收北方梆子腔的声腔特点演变而来,早期河南地区经济繁荣,人口密集,民间演艺活动频繁,为豫剧的孕育提供了土壤,清代中后期,豫剧逐渐形成以开封为中心的“祥符调”、以商丘为中心的“豫东调”、以洛阳为中心的“豫西调”、以漯河为中心的“沙河调”等主要流派,各流派因地域文化差异,在唱腔、表演上各具特色,豫东调高亢激越,花腔丰富;豫西调则深沉委婉,悲怆动人。

清末民初,豫剧班社如雨后春笋般涌现,涌现出“常派”“陈派”“崔派”“马派”“阎派”等艺术流派,名家辈出,推动豫剧艺术走向成熟,新中国成立后,豫剧迎来发展的黄金时期,在传统戏整理的基础上,创作了大量反映现实生活的现代戏,如《朝阳沟》《刘胡兰》等,同时通过电影、广播等媒介扩大影响力,1951年,豫剧大师常香玉为支援抗美援朝,带领“香玉剧社”巡回义演,用半年时间演出170多场,捐赠一架“香玉剧社号”战斗机,成为豫剧史上的一段佳话,改革开放后,豫剧在传承中创新,既有《焦裕禄》《风雨故园》等新编历史剧,也有《银杏树下》等现代戏,持续焕发生机。

艺术特色

豫剧的艺术魅力集中体现在唱腔、表演和伴奏三个方面,唱腔上,豫剧以“高亢激越、朴实豪放”为主要风格,板式丰富,包括【二八板】【慢板】【流水板】【飞板】等,通过速度、节奏的变化,表现人物喜怒哀乐。《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的唱段,运用【二八板】的明快节奏,展现出花木兰的巾帼豪情;《秦香莲》中“见皇姑”的唱段,则以【慢板】的深沉哀婉,传递出秦香莲的悲苦无助,不同流派的唱腔各具千秋:常派刚健明亮,陈派细腻委婉,崔派深沉悲怆,马派浑厚有力,共同构成豫剧丰富多样的声腔体系。

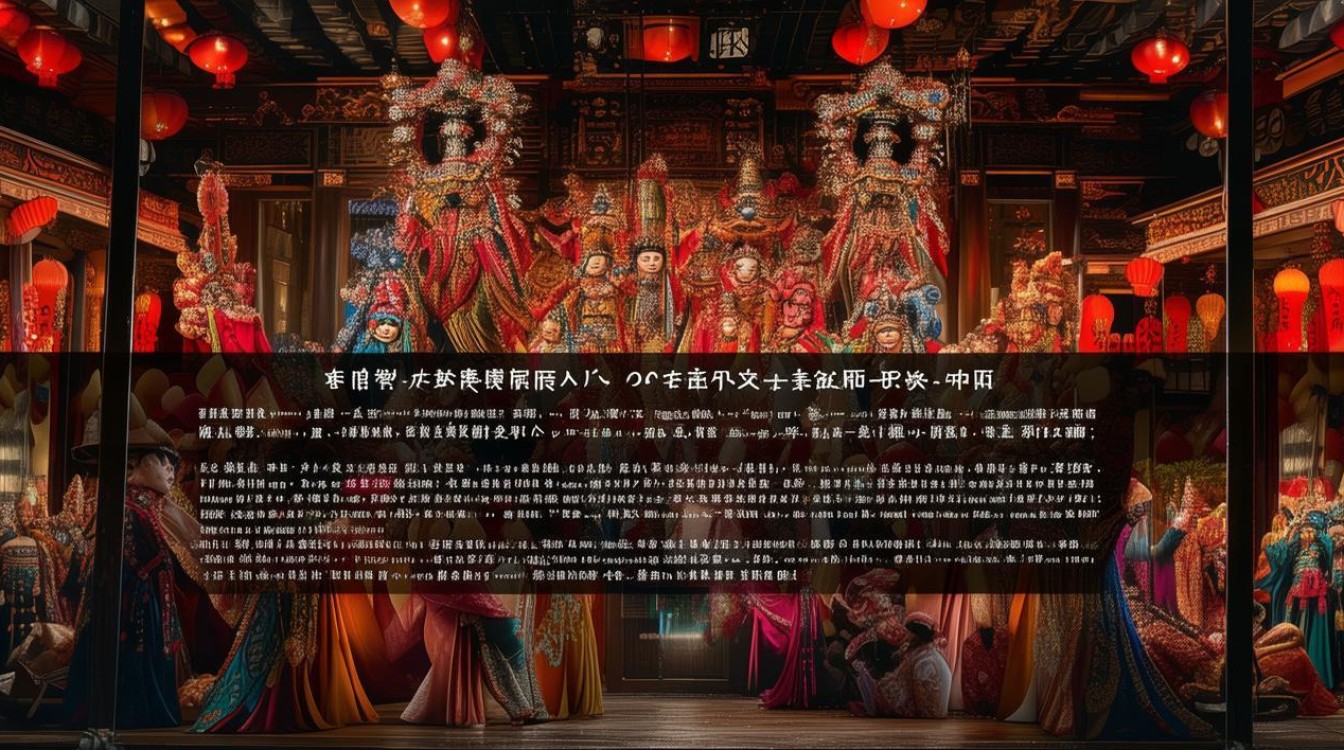

表演上,豫剧注重“唱、念、做、打”的融合,既有文戏的细腻抒情,也有武戏的火爆激烈,程式化动作如“甩辫子”“蹉步”“变脸”(注:豫剧传统变脸技艺与川剧不同,多为面部涂色的瞬间变化)等,极具观赏性。《七品芝麻官》中唐成“当官不为民做主,不如回家种红薯”的念白,结合诙谐的表演,塑造出清官的鲜活形象;《穆桂英挂帅》中穆桂英的“出征舞”,通过威武的武打动作和身段,展现出女英雄的飒爽英姿。

伴奏乐器以板胡为主奏,辅以二胡、琵琶、梆子、锣鼓等,形成“明快响亮、热烈奔放”的伴奏风格,梆子的敲击是豫剧音乐的“灵魂”,通过“重击轻敲”控制节奏,与板胡的高亢旋律相得益彰,营造出强烈的戏剧张力。

代表剧目与文化内涵

豫剧的剧目题材广泛,涵盖历史故事、民间传说、现代生活等,既有歌颂英雄豪杰的《花木兰》《穆桂英挂帅》,也有表现伦理道德的《秦香莲》《三娘教子》,还有反映时代变迁的《朝阳沟》《李双双》,这些剧目不仅具有艺术价值,更承载着中原文化的精神内核。

《花木兰》通过“替父从军”的故事,传递了“忠孝两全”的传统美德;《朝阳沟》则以知识青年扎根农村的情节,展现了新中国成立后青年人投身建设的热情,贴近生活、通俗易懂,成为现代戏的经典,豫剧的语言以河南方言为基础,生动活泼,富有生活气息,让观众在欣赏剧情的同时,感受到中原文化的质朴与亲切。

文化传承与当代影响

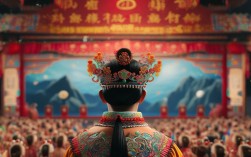

作为中原文化的“活化石”,豫剧始终扎根民间,与民众生活息息相关,在河南,逢年过节、婚丧嫁娶,常有豫剧班社搭台演出,成为民众重要的娱乐方式和精神寄托,近年来,豫剧通过多种途径实现“创造性转化、创新性发展”:豫剧进校园、进社区,培养年轻观众和传承人;借助短视频平台、直播等新媒体形式,推出“戏腔翻唱”“豫剧小剧场”等内容,吸引年轻群体关注,2023年,豫剧电影《新穆桂英挂帅》上映,融合传统戏曲与电影技术,让年轻观众感受豫剧的魅力,为传统艺术注入新活力。

相关问答FAQs

Q1:豫剧和河南梆子是什么关系?为什么叫“梆子”?

A1:豫剧俗称“河南梆子”,两者是同一种剧种的不同称谓。“梆子”因伴奏乐器中的“梆子”(一种木制打击乐器,形似长方形木盒)而得名,梆子通过敲击发出清脆的“哒哒”声,是豫剧唱腔的“节拍器”,用于控制节奏、速度和情绪变化,配合板胡、锣鼓等乐器,共同构成豫剧标志性的“高亢激越”音乐风格,早期河南地区民间演艺中,梆子声贯穿始终,久而久之,“河南梆子”便成为豫剧的代称,后因“豫剧”名称更具规范性,逐渐成为官方定名。

Q2:豫剧如何吸引年轻观众?有哪些创新尝试?

A2:豫剧通过“传统内核+现代表达”的方式吸引年轻观众,主要创新尝试包括:一是剧目创新,将经典故事与现代元素结合,如改编自网络小说的《洛神赋》,融合戏曲唱腔与舞蹈、灯光技术,打造“国风豫剧”;二是传播创新,在抖音、B站等平台开设“豫剧课堂”,通过“戏腔唱流行歌”“名家片段赏析”等内容,降低观赏门槛;三是体验创新,开展“豫剧夏令营”“沉浸式演出”,让观众穿上戏服、体验身段,增强互动感,豫剧进校园时,将《朝阳沟》等剧目改编成校园版,用学生熟悉的语言和情节,让传统艺术走进青少年生活。