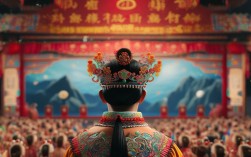

花木兰的故事自北朝《木兰诗》始,历经千年传唱,成为中国文学与艺术中不朽的传奇,戏曲作为其重要的传播载体,以唱、念、做、打的综合艺术形式,将这位代父从军的巾帼英雄形象塑造得鲜活立体,不同剧种如京剧、豫剧、越剧等均有《花木兰》剧目,虽在细节处理上略有差异,但核心情节与精神内核一脉相承,共同勾勒出花木兰从平凡少女到民族英雄的成长轨迹,传递出忠孝两全、家国同构的深刻文化内涵。

故事的开端始于北魏时期,边境战事频仍,朝廷下达征兵令,每户需出一丁,花木兰家中,父亲花弧年迈多病,尚有幼弟尚未成年,面对军帖,父亲忧心如焚,欲往不能,欲罢不忍,花木兰见状,内心挣扎后毅然决定女扮男装,代父从军,这一情节不仅展现了古代社会的兵役制度,更凸显了花木兰对父亲的孝心与对家庭的责任感,戏曲中常通过“思家”“别父”等唱段,细腻刻画她内心的矛盾与决绝:既有对闺阁生活的眷恋,更有对父亲安危的牵挂,愿为市鞍马,从此替爷征”的誓言,将她的勇气与担当推向高潮。

从军后,花木兰告别亲人,踏上了漫漫征程,戏曲中常以“征途”一场戏展现她的艰辛:她需时刻隐藏女儿身,与同袍同吃同住,同练武、同受训,为了不暴露身份,她刻意压低嗓音、束胸缠足,甚至在沐浴、如厕等时刻格外谨慎,这一阶段的表演,既需展现她作为“士兵”的刚毅果敢,又要暗藏其作为“女子”的细腻敏感,在训练场上,她与战友比试武艺,毫不逊色;在军营中,她为生病的战友熬药、缝补,尽显温柔,通过“装男”“伴军”等情节,戏曲打破了传统性别角色的刻板印象,塑造出兼具英武与柔情的立体形象。

随着战事推进,花木兰随军奔赴边关,与入侵的柔然军展开殊死搏斗,戏曲中的“战场”是全剧的高潮,通过激烈的武打动作与激昂的唱腔,展现她的英勇无畏,她冲锋陷阵,屡立战功,从一名普通士兵逐渐成长为令敌人闻风丧胆的将领。“巡营”“夜战”等场次中,她身披铠甲,手持长枪,在舞台上翻腾跳跃,既有“万里赴戎机,关山度若飞”的迅捷,也有“将军百战死,壮士十年归”的悲壮,值得注意的是,戏曲并未将战争简单呈现为“杀敌立功”的荣耀,而是通过花木兰的视角,展现战争的残酷与对生命的摧残,让她在胜利中始终怀有对和平的渴望,使英雄形象更具人文关怀。

十二载征战,花木兰与战友们结下深厚情谊,其中与战友刘忠的“兄弟情”常被戏曲重点刻画,两人同生共死,情同手足,刘忠曾数次在花木兰危难时出手相救,却从未察觉她的真实身份,这种“不知情”的陪伴,既为故事增添了戏剧张力,也为后续的身份揭示埋下伏笔,在一次战斗中,花木兰为救刘忠而受伤,刘忠彻夜守护,花木兰不得不强忍疼痛,假装伤势无碍,生怕暴露女儿身,这一情节既体现了花木兰的机智,也展现了战友情谊的纯粹,让观众在紧张之余感受到人性的温暖。

战争结束后,朝廷论功行赏,花木兰却拒绝封官加禄,只求“赐还故乡,尽孝高堂”,当她骑着战马,带着战友们的祝福踏上归途时,戏曲以“归途”一场戏渲染出物是人非的感慨:家乡的草木依旧,亲人已两鬓斑白,回到家中,花木兰脱下战袍,换上女装,面对前来探望的战友,众人震惊不已,方知昔日并肩作战的“兄弟”竟是位女子,这一情节是全剧的点睛之笔,“当窗理云鬓,对镜帖花黄”的经典场景,通过戏曲的表演艺术,将花木兰从“战士”到“女儿”的身份转变展现得淋漓尽致,战友们的错愕与敬佩,母亲的眼泪与欣慰,共同构成了一幅动人的画面,既是对花木兰个人价值的肯定,也是对女性力量的礼赞。

花木兰的故事在戏曲舞台上,不仅是对历史传说的艺术再现,更是对中华传统美德的诠释,她的“孝”,是对父亲、对家庭的无私奉献;她的“忠”,是对国家、对民族的挺身而出;她的“勇”,是对命运、对世俗的抗争,这种“忠孝两全”的精神,契合了中国传统文化中“修身、齐家、治国、平天下”的理想追求,使花木兰的形象跨越时空,始终引发观众的共鸣,不同剧种的演绎,也为这一故事注入了地域文化特色:如豫剧《花木兰》以高亢激昂的梆子腔,塑造了豪迈爽朗的北方女性形象;京剧《花木兰》则通过细腻的做工与婉转的唱腔,展现了人物的内心世界;越剧《花木兰》以柔美的身段与抒情性的唱腔,凸显了女性的温婉与坚韧,这些不同的艺术风格,共同丰富了花木兰的文化内涵,让她成为戏曲舞台上经久不衰的经典形象。

以下为《花木兰》戏曲核心情节梳理:

| 情节阶段 | 戏曲表现手法 | |

|---|---|---|

| 替父从军 | 北魏征兵,花木兰女扮男装代父从军,展现孝心与勇气。 | 唱段“叹爹娘年迈体多病”,念白“愿为市鞍马”,配合跪别、整装等动作,突出内心挣扎与决绝。 |

| 军中生涯 | 隐藏女儿身,与战友同训练、共患难,通过机智与努力赢得认可。 | 做功如束胸、压嗓,武打戏中的翻跌、对枪,唱段“打虎上山显威风”展现英武,细节动作(如避开同袍沐浴)暗示身份。 |

| 战场立功 | 十二载征战,冲锋陷阵,屡立战功,成长为将领,展现家国情怀。 | 大型武打场面,如“夜战”“破阵”,激昂的唱腔“血染沙场壮士还”,配合战旗、烽火等舞台道具渲染氛围。 |

| 身份揭示 | 战后辞官归乡,恢复女装,战友方知其女子身份,引发震撼与敬佩。 | “换装”为关键转折,通过“理云鬓”“帖花黄”等闺阁动作,与之前“男装”形成对比,唱段“谁说女子不如男”点题。 |

| 荣归故里 | 与家人团聚,孝亲终老,故事以温馨结局收尾,传递忠孝两全的价值观。 | 家人相拥的团圆场面,母亲“喜儿还乡”的唱段,配合欢快的锣鼓点,突出圆满与欣慰。 |

相关问答FAQs

Q1:《花木兰》戏曲中,“替父从军”这一情节体现了花木兰怎样的性格特点?

A1:“替父从军”集中体现了花木兰的“孝”“勇”“义”三重性格。“孝”是她行动的出发点——面对父亲年迈、弟弟年幼的家庭困境,她不忍父亲涉险,主动承担起家庭责任;“勇”是她突破世俗的勇气——古代社会“女子无才便是德”,她敢于打破性别禁忌,女扮男装踏入军营,需要极大的胆识;“义”是她对家国的担当——个人安危置之度外,以“保家卫国”为己任,体现了“国家兴亡,匹夫有责”的担当精神,这一情节通过细腻的唱念与动作,将她的内心世界外化为舞台形象,成为全剧的精神基石。

Q2:不同剧种(如豫剧、京剧、越剧)在演绎《花木兰》时,各有哪些艺术特色?

A2:不同剧种因地域文化、音乐风格、表演传统的差异,对《花木兰》的演绎各具特色:

- 豫剧:以高亢激越的梆子腔著称,花木兰的形象更偏向豪迈爽朗,如常香玉饰演的版本,唱腔“刘大哥讲话理太偏”等段子,节奏明快、气势磅礴,表演中融入大量河南民间舞蹈元素,动作大开大合,凸显北方女性的刚毅。

- 京剧:注重程式化表演,花木兰的形象更强调“文武兼备”,唱腔以西皮、二黄为主,如“劝爹娘休要把心担”等唱段,婉转中透着坚毅;做工上,通过“起霸”“走边”等传统武生程式,展现战场英姿,同时通过眼神、身段的细微变化,暗藏女儿家的柔情。

- 越剧:以柔美抒情见长,花木兰的形象更贴近江南女性的温婉,唱腔采用越剧特有的“尺调腔”,如“花木兰羞答答施礼拜上”等唱段,细腻缠绵;表演中多用扇子、水袖等道具,身段轻盈,将“女儿身”与“英雄气”融合,既有“飒爽英姿”,又有“似水柔情”,这些差异使花木兰的形象在不同剧种中呈现出丰富多元的艺术魅力。