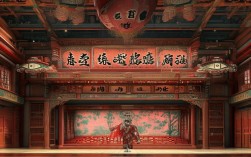

京剧老生作为京剧艺术的核心行当之一,承载着唱、念、做、打的综合表演体系,其教学传承不仅关乎技艺的延续,更是传统文化基因的延续,在现代化冲击下,老生教学面临诸多挑战:流派传承人老龄化、经典剧目濒临失传、年轻学员学习兴趣不足、教学资源分散等,在此背景下,“搜狐救孤”项目应运而生,通过互联网平台赋能京剧老生教学,探索出一条“技术+传承”的新路径,为老生艺术的抢救性保护与活态传承注入活力。

京剧老生教学的困境,本质上是传统“口传心授”模式与现代传播环境之间的矛盾,传统教学中,老生讲究“字正腔圆”“气沉丹田”,需师父手把手纠正身段、唱腔,甚至一个眼神、一个手势的细微差别,都依赖长期耳提面命,但如今,许多老艺术家年事已高,精力有限,能亲授的学员数量稀少;而年轻学员多习惯碎片化学习,难以静心坐科,导致“学艺难、传承更难”的问题凸显,老生流派众多,如马派、谭派、余派、言派等,各流派唱腔风格迥异,剧目体系庞杂,若缺乏系统化整理,极易造成“人走艺绝”的断代危机。

“搜狐救孤”项目以“抢救性保护、创新性传播”为核心,依托搜狐的平台优势与技术能力,构建起“资源整合-教学创新-社群传播”三位一体的老生教学体系,具体而言,项目通过三方面举措破解传承难题:

一是建立数字化资源库,让“孤本”变“共享”。 搜狐联合京剧界老艺术家、院团及研究机构,对濒临失传的老生剧目、身谱口述、流派唱腔等进行系统性抢救性录制,邀请谭派传人录制《定军山》《捉放曹》等骨子老戏的完整教学过程,包括唱腔分段解析、身段拆解、眼神运用等细节,形成高清视频资源库,这些资源通过搜狐视频、腾讯课堂等平台向公众开放,学员可反复观看、慢速学习,打破了地域和时间限制,截至目前,该项目已整理录制12个流派、300余部经典剧目,覆盖老生基础功、唱腔技巧、剧目表演等全维度内容。

二是创新互动教学模式,让“单向传授”变“双向学习”。 针对传统教学中“师父讲、学员听”的单向弊端,搜狐开发“AI+京剧”教学工具:通过AI语音识别技术,学员上传唱腔音频后,系统可实时分析“字头、字腹、字尾”的发音准确性,并对比大师原声给出改进建议;利用VR技术还原京剧舞台场景,学员可沉浸式体验“九龙口”“大边”等舞台位置,练习上下场、亮相等程式化动作,项目还定期开设“名家直播课”,老艺术家在线解答学员疑问,甚至通过“云拜师”形式建立远程师徒关系,如青年演员王珮瑜曾通过搜狐平台与谭派传人张建国“隔空结对”,实现了跨地域的流派传承。

三是构建年轻化传播矩阵,让“小众艺术”变“大众话题”。 为吸引年轻群体关注,搜狐将老生教学与短视频、直播等流行形式结合:推出“老生小课堂”系列短视频,用5分钟讲解“老生的髯口功”“如何用眼神表现人物情绪”等趣味知识点;联合B站、抖音发起“跟着名家学老生”挑战赛,鼓励网友模仿《空城计》《四郎探母》等经典唱段,单场直播观看量突破百万,通过“轻量化、趣味化、互动化”的传播,项目成功让京剧老生从“剧场”走向“云端”,吸引了超200万年轻用户参与学习,其中18-35岁用户占比达68%。

“搜狐救孤”的意义,不仅在于为京剧老生教学提供了技术解决方案,更在于探索出传统文化在数字时代的生存逻辑——即“守正创新”:既坚守老生艺术的“根”与“魂”,如流派唱腔的韵味、程式化表演的严谨,又通过现代技术打破传承壁垒,让古老艺术与当代生活产生共鸣,正如京剧表演艺术家李崇林所言:“互联网不是传承的对立面,而是让‘老艺术’活起来的‘新土壤’。”随着更多技术手段的融入,京剧老生教学有望实现“线上学基础、线下深研修、社群共成长”的良性循环,让“救孤”真正走向“传孤”,让老生艺术在新时代焕发新生。

FAQs

Q:“搜狐救孤”项目中的“救孤”具体指什么?

A:“救孤”最初指抢救濒临失传的京剧剧目,后扩展为抢救老生艺术的“三失”:失传的剧目(如《桑园会》《南天门》等小众老戏)、失传的技艺(如某流派的独特唱腔、身段)、失传的传承方式(如老艺术家口述的“戏外戏”),通过数字化保存、线上传播等方式,让这些“孤本”技艺得以留存和传播。

Q:京剧老生线上教学与传统教学相比,优势在哪里?

A:线上教学突破了时空限制,学员可随时随地学习名家资源;通过AI、VR等技术实现精准反馈(如唱腔音准分析、身段动作矫正),提升学习效率;短视频、直播等形式降低了学习门槛,吸引更多年轻人接触京剧,扩大了老生艺术的受众基础,但传统教学的“言传身教”“师徒情谊”仍是线上无法完全替代的,因此项目倡导“线上+线下”结合,既普及基础,又深化传承。