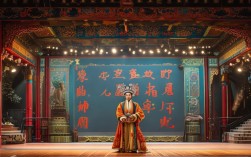

传统戏曲中,以宫廷权谋、太后干政为题材的作品始终占据重要席位,而“太后八千岁”便是其中极具代表性的经典剧目之一,它以跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和深厚的文化底蕴,成为舞台上久演不衰的佳作,该剧通过聚焦太后与权臣围绕皇权的激烈博弈,既展现了封建宫廷的权力角逐,也刻画了母性在权欲与亲情间的挣扎,折射出传统伦理与人性光辉的交织,成为观众了解古代宫廷文化与戏曲艺术的重要窗口。

“太后八千岁”的故事通常设定在王朝中晚期,以“幼主临朝、太后称制”为核心背景,时年皇帝年幼,生母李太后临朝听政,辅佐朝政,手握兵权且功高震主的王爷“八千岁”野心膨胀,认为太后一介女流难掌朝纲,便联合朝中奸佞,以“清君侧”为名发动叛乱,企图夺取皇权,面对内忧外患,李太后既要保护年幼的皇帝免受权臣操控,又要维护王朝的稳定,在忠臣与奸佞的周旋中艰难斡旋,剧情围绕“传国玉玺”“兵符”等关键物件展开:八千岁设计盗取玉玺试图号令天下,太后则联合忠臣设下“空城计”“反间计”等计谋,最终在皇帝逐渐明辨是非、亲政之际,将奸佞一举铲除,王朝重归太平,全剧冲突密集,既有宫廷内部的暗流涌动,也有战场上的刀光剑影,更有人物内心的情感纠葛,让观众在紧张的氛围中感受忠奸善恶的较量。

角色分析

“太后八千岁”的成功,离不开对人物形象的精准刻画,其中三个核心角色尤为突出:

李太后:作为全剧的灵魂人物,李太后多为戏曲中的“老旦”或“青衣”应工(不同剧种略有差异),其性格复杂而立体:既有作为最高统治者的威严与谋略——在朝堂上她沉稳老练,善于平衡各方势力;也有作为母亲对皇帝的慈爱与担忧——面对年幼的孩童被权臣裹挟,她强忍心痛却仍坚定守护,经典唱段如《劝君酒》中,她以苍劲的唱腔劝诫八千岁“忠君报国莫生邪念,手握权更需心怀天下”,将权谋与无奈融入字里行间;而《夜叹》一场中,她独自面对孤灯,唱“儿在襁褓江山危,母坐朝堂身心碎”,又以细腻的表演展现母性的脆弱与坚韧,让观众既敬畏其威严,又同情其处境。

八千岁:作为反派核心,八千岁由戏曲中的“净角”(花脸)扮演,勾白脸、悬胆鼻、眉心带一道斜纹,通过夸张的脸谱造型暗示其阴鸷狡诈的性格,他的野心与跋扈通过“唱念做打”全方位展现:念白时声如洪钟,语气中满是傲慢与威胁;身段上常配大氅,迈着八字步踱步,眼神中流露对权力的渴望;在“密谋叛乱”一场中,他拍案而起,唱“这江山本该我主宰,岂容妇孺坐龙台”,高亢的唱腔与狰狞的表情将奸佞形象刻画得入木三分,成为舞台上经典的“白脸”反派。

小皇帝:作为剧情的催化剂,小皇帝初期由“娃娃生”或“小生”扮演,性格懵懂无知,常被权臣蒙蔽,对母亲的严厉管教心生不满,随着剧情发展,在太后的教导与忠臣的影响下,他逐渐明辨是非,最终在“亲政大典”上唱“今日方知母恩重,誓保江山万年长”,唱腔由柔弱转为刚劲,展现其从“幼主”到“明君”的成长蜕变,成为全剧的希望象征。

艺术特色

“太后八千岁”之所以能成为经典,离不开其独特的艺术魅力,尤其在唱腔、表演、舞美等方面极具特色,可通过下表清晰呈现:

| 艺术元素 | 表现特点 | 经典场景举例 |

|---|---|---|

| 唱腔设计 | 融合“西皮流水”的明快与“二黄慢板”的深沉,太后唱腔苍劲悲怆,凸显其权谋与母爱;八千岁唱腔高亢激昂,多用“炸音”表现其狂妄;小皇帝唱腔从稚嫩转为刚劲,体现成长。 | 太后《劝君酒》(二黄导板)、八千岁《窃玉玺》(西皮快板)、小皇帝《亲政》(西皮娃娃调) |

| 表演程式 | 运用戏曲特有的“四功五法”:太后的“水袖功”表现情绪(如甩袖表愤怒、翻袖表焦虑);八千岁的“翎子功”(头饰上的雉鸡尾)通过抖动、甩动展现野心;忠臣的“髯口功”(胡须)通过理髯、抖髯表现沉稳。 | 太后“夜叹”中的水袖翻飞、八千岁“密谋”时的翎子抖动、忠臣“谏言”时的髯口轻颤 |

| 服饰道具 | 太后身着明黄色“帔”,头戴“凤冠”,象征皇权;八千岁穿蟒袍配玉带,但以黑色为主,隐喻阴鸷;传国玉玺(木质,刻“受命于天”)、密信(绢布,血书“谋逆”)等关键道具推动剧情。 | “玉玺归位”场景中,太后捧玉玺时的特写,配以追光,凸显其权威 |

| 舞台呈现 | 传统“一桌二景”为基础,通过灯光切换区分宫廷(暖光)与战场(冷光);“夜审”场面用顶光聚焦人物面部,营造紧张氛围;“决战”时用红光与烟雾,表现刀光剑影的激烈。 | “空城计”场景中,太后独坐城楼,背景以“守城将士剪影”配合灯光,展现临危不乱 |

文化内涵

“太后八千岁”不仅是一出精彩的权谋戏,更承载着深厚的传统文化内涵,它以“忠孝节义”为核心,通过太后的“忠”(对王朝正统的坚守)、“孝”(对皇帝的舐犊情深),忠臣的“义”(舍生取义),与八千岁的“奸”(篡权夺位)形成鲜明对比,警示世人“善恶终有报”,剧中“太后八千岁”的称谓本身便暗含权力制衡的哲学——太后的“千岁”与权臣的“八千岁”看似矛盾,实则揭示了封建体制下皇权与相权的博弈,以及“天无二日,民无二主”的终极法则,小皇帝的成长也寄托了传统社会对“明君”的期待,传递了“修身齐家治国平天下”的儒家思想。

相关问答FAQs

问:“太后八千岁”戏曲中,太后的角色为何多由老旦扮演?

答:老旦是戏曲中专门扮演老年妇女的行当,其唱腔用本嗓(真声),音色醇厚苍劲,动作沉稳端庄,符合太后作为最高统治者且年长的身份设定,老旦的表演既能展现太后的威严(如端坐龙椅时的气场),又能表现其内心的柔弱(如思念皇帝时的叹息),通过“唱念做打”的综合运用,塑造出立体丰满的太后形象,若由青衣(扮演中青年女性)扮演,则更侧重婉约,难以体现太后的阅历与权谋,因此老旦成为最贴合的角色行当。

问:“八千岁”这一称谓在戏曲中有何特殊含义?为何不是“九千岁”?

答:“八千岁”“九千岁”是戏曲中对权臣或皇族成员的尊称,源于古代“万岁”专指皇帝的礼制,明代权臣魏忠贤权势滔天时,曾被称“九千岁”,意为“仅次于皇帝”,九千岁”多用于野心极大、僭越礼制的反派;而“八千岁”则次之,通常用于有一定权势但尚未完全僭越的角色,在“太后八千岁”中,称反派为“八千岁”,既暗示其地位之高,又通过“未达九千岁”为其最终败亡埋下伏笔——即便权倾朝野,仍难逃“权力有边”的宿命,强化了“善恶到头终有报”的主题。