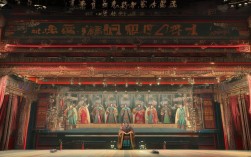

河东戏曲,作为黄河文化的重要载体,曾以“慷慨悲歌”的独特风貌风靡三晋大地,蒲剧、晋剧、上党梆子等剧种,在河东大地上传唱数百年,其剧本词作承载着地方历史、民俗风情与伦理观念,然而近年来,随着时代变迁与审美多元化,河东戏曲逐渐陷入“剧本词之困”——传统词作难以适配现代舞台,创新尝试又常陷入“水土不服”,导致剧种活力衰减、传承断层,这一困境,不仅关乎一门艺术的存续,更折射出传统文化在现代化浪潮中的普遍挑战。

剧本词的“传统根基”与“现代困境”

河东戏曲的传统剧本词,以“方言为骨、典故为魂、程式为韵”,形成了鲜明的地域特色,以蒲剧《窦娥冤》为例,其词作大量运用晋南方言(如“咋”“甚”“圪蹴”等),搭配“善恶有报”的伦理内核,通过“滚白”“垛板”等板式,将民间悲情渲染得淋漓尽致,传统剧本词的创作遵循“老戏老演”的逻辑,题材多取材于历史演义(如《杨家将》)、民间传说(如《白蛇传》)或伦理教化(如《清风亭》),语言上讲究“文采与俚俗结合”,既有“六月雪,天地白”的诗意,也有“老婆子,莫啼哭”的直白,贴合市井观众的认知习惯。

这种“传统基因”在当代语境下逐渐显露出局限性,其一,语言壁垒:年轻观众对方言的接受度降低,如“圪蹴”(蹲)、“拾掇”(整理)等词汇,对非河东地区观众而言理解困难,导致剧本词的传播半径收缩,其二,题材固化:传统剧本多聚焦“忠臣孝子”“才子佳人”,缺乏对现代生活、社会议题的关照,年轻观众难以从中找到情感共鸣,其三,节奏脱节:传统剧本词以“唱为主、白为辅”,唱段冗长(如《打金枝》中“劝千岁杀字休出口”长达二十分钟),与当代观众“快节奏、强冲突”的审美需求错位,其四,传播乏力:剧本词的创作仍依赖“老艺人口传心授”,缺乏系统性的文本整理与数字化传播,导致优秀词作湮没于民间,难以形成“破圈效应”。

传统与现代的碰撞:剧本词创新实践中的“得”与“失”

为破解困境,河东戏曲界尝试对剧本词进行现代化改造,但探索过程充满争议,以晋剧《富贵图》的新编版本为例,创作者在保留方言的基础上,融入现代口语(如“这操作太秀了”“咱得讲法治”),并加入“职场竞争”“家庭矛盾”等现代元素,试图拉近与年轻观众的距离,这种“老戏新编”的尝试,在部分场次中取得了成功:如“许仙救妻”一场,将传统“水漫金山”的神怪情节改编为“现代医疗救援”,用“白素贞:你用专业知识救人,我用仙法护你”的台词,既保留了爱情主线,又传递了“科技与信仰互补”的价值观,引发年轻观众热议。

但更多创新尝试陷入“两难”:若过度追求“现代化”,则可能丢失河东戏曲的“魂”,例如某蒲剧团新编《河东新传》,将传统“板式唱腔”改为流行音乐伴奏,剧本词用“网络热梗”堆砌(如“栓子,你这是‘躺平’还是‘内卷’?”),虽短期内吸引流量,却被老观众批评“不像蒲剧,像小品”;若固守传统,则难以突破“小众圈层”,如某晋剧团复排经典《芦花》,其词作完全保留“文言对白”“工整唱词”,但因题材陈旧、节奏缓慢,上座率不足三成,这种“创新不足”与“创新过度”的摇摆,反映出河东戏曲剧本词在“守正”与“创新”之间的平衡难题。

破局之路:让剧本词成为连接传统与当代的“桥梁”

破解“戏曲困河东剧本词”之困,需从“创作-传播-接受”三个维度协同发力。

在创作层面,需“守方言之根,融时代之魂”,方言是河东戏曲的“文化密码”,应保留其独特的韵律与表达(如用“美得很”替代“非常漂亮”,用“急煞个人”强化情绪张力);需拓展题材边界,将乡村振兴、生态保护、科技兴邦等现代议题融入剧本词,可创作反映黄河生态治理的《大河谣》,用“浊浪排空变清波,两岸稻香飘万家”的唱词,既展现黄河变迁,又传递“人与自然和谐共生”的理念。

在传播层面,需“借科技之力,拓传播之径”,建立“河东戏曲剧本词数据库”,对传统剧本进行数字化整理(标注方言释义、板式特点、历史背景),方便研究者与爱好者查阅;利用短视频平台进行“碎片化传播”,如将经典唱段改编为1分钟的“戏曲小课堂”,用“字幕+方言注解”降低理解门槛,或通过“剧本词创作大赛”鼓励年轻网友参与,用现代语言重新演绎河东故事。

在接受层面,需“育青年之众,养审美之趣”,推动戏曲进校园时,可结合剧本词开展“方言小课堂”“创作工作坊”,让学生用方言改编课本故事(如《将相和》),在互动中感受河东戏曲的魅力;在剧场演出中增加“剧本词解读”环节,通过主持人讲解、字幕同步等方式,帮助观众理解词作的典故与情感,降低“欣赏门槛”。

相关问答FAQs

Q1:河东戏曲剧本词中,方言的保留是否会影响其跨地域传播?

A:方言是河东戏曲的“文化标识”,完全舍弃会失去剧种特色,但可通过“方言+注释”的方式平衡传播与理解:在剧本中标注方言词汇的普通话释义(如“圪蹴=蹲”),在演出时通过字幕同步,或用“双语配音”(方言原声+普通话旁白)帮助非方言区观众理解,可创作“方言版”与“普通话版”两个版本,前者深耕本地市场,后者推向全国,实现“特色化”与“普及化”并行。

Q2:在剧本词创新中,如何避免“为了创新而创新”,导致戏曲失去本质?

A:创新需遵循“守正创新”原则,以“不破坏戏曲本体特征”为底线,具体而言,语言创新需保留方言韵律与唱腔板式的契合度(如不能用普通话的平仄破坏蒲剧“欢音”“苦音”的情绪表达);题材创新需延续戏曲“以歌舞演故事”的核心,避免过度依赖话剧式对白;情感表达需保留河东戏曲“慷慨悲歌”的底色,用现代故事传递传统价值观(如“忠孝节义”“家国情怀”),而非单纯追求“猎奇”或“流量”。