吴素贞是20世纪中后期豫剧艺术发展史上一位举足轻重的表演艺术家,她以深厚的艺术底蕴、鲜明的表演风格和不懈的艺术追求,为豫剧的传承与创新作出了卓越贡献,作为豫剧常派的重要传人,她扎根中原沃土,在数十年的舞台实践中,不仅完美诠释了众多经典戏曲人物,更在唱腔、表演、剧目创作等方面形成了独特的艺术标识,成为连接传统与现代、承前启后的关键人物。

生平与艺术启蒙

吴素贞1932年出生于河南省开封市一个普通市民家庭,自幼受中原戏曲文化熏陶,对豫剧艺术有着天然的亲近感,12岁时,她考入河南省文工团豫剧队(河南省豫剧院前身),正式开启学艺生涯,初入科班时,她主攻闺门旦兼青衣,师从豫剧名家常香玉、陈素真等,系统学习豫东调、豫西调等不同流派的艺术特色,常香玉大师“声情并茂、刚健清新”的表演风格对她影响尤深,她不仅刻苦钻研常派唱腔的“吐字归音”“气口运用”,更注重从人物内心出发,将技巧与情感深度融合。

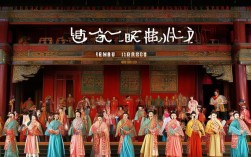

20世纪50年代,吴素贞凭借在《花木兰》《拷红》等剧目中的出色表现逐渐崭露头角,她饰演的巾帼英雄花木兰,既有英姿飒爽的武生气质,又不失女性的细腻柔美,唱腔上融豫东调的高亢与豫西调的婉转于一体,形成了“刚柔并济、形神兼备”的独特风格,这一时期,她随剧团深入基层演出,足迹遍布中原农村与城市,在与观众的互动中不断打磨表演技艺,逐渐形成了贴近生活、质朴自然的舞台台风。

艺术传承与创新发展

作为豫剧常派的重要传承者,吴素贞在继承传统的基础上,结合时代审美需求,对豫剧艺术进行了多维度创新,在唱腔方面,她突破了单一流派的局限,广泛吸收京剧、越剧等兄弟剧种的润腔技巧,创造出“吴派”唱腔雏形,其唱腔特点可概括为“高亢不失婉约,豪迈兼具细腻”,尤其在真假声转换、颤音(抖音)运用上独具匠心,既能表现人物的激昂情绪,又能传递细腻的内心波澜,在《秦香莲》中,她通过“导板—慢板—二八板—流水板”的板式变化,将秦香莲的悲愤、绝望与坚韧层层递进地展现,见皇姑”一段的“嗨腔”,高亢入云、撕心裂肺,成为豫剧唱腔的经典范例。

在表演艺术上,吴素贞注重“以形传神、以情带声”,她精通水袖功、圆场功等传统技艺,更善于通过眼神、身段刻画人物性格,在《穆桂英挂帅》中,她饰演的穆桂英既有“辕门斩子”的威严果敢,又有“捧印出征”的家国情怀,通过“甩发”“亮相”等动作,将一位中年巾帼英雄的复杂心理展现得淋漓尽致,她还积极参与现代戏的创作与演出,在《朝阳沟》《小二黑结婚》等剧目中,将传统戏曲的程式化表演与生活化的情感表达相结合,为豫剧现代戏的发展开辟了新路径。

代表作品与艺术成就

吴素贞的艺术生涯塑造了众多深入人心的舞台形象,其代表剧目涵盖传统戏、新编历史剧和现代戏,展现了宽广的艺术戏路,以下为其部分代表剧目及角色塑造特点:

| 剧目名称 | 扮演角色 | 艺术特色与贡献 |

|---|---|---|

| 《花木兰》 | 花木兰 | 融合武生与闺门旦表演,唱腔刚柔并济,塑造了“忠孝两全”的中帼英雄形象,成为豫剧现代戏经典。 |

| 《拷红》 | 红娘 | 俏皮灵动,念白如珠,身段轻盈,将红娘的机敏善良演绎得活灵活现,被誉为“当代最佳红娘”。 |

| 《秦香莲》 | 秦香莲 | 悲情深沉,哭戏极具感染力,通过“见皇姑”“见包公”等场次,展现传统女性的坚韧与反抗精神。 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 英姿飒爽,唱腔高亢激越,将“挂帅出征”的豪情与“思念夫君”的柔情完美结合,丰富了帅旦表演。 |

| 《朝阳沟》 | 银环 | 首次将现代农村女性形象引入豫剧,表演质朴自然,唱腔口语化,推动豫剧现代戏的革新。 |

凭借在艺术上的卓越成就,吴素贞先后获得“河南省戏曲会演一等奖”“全国戏曲观摩演出优秀奖”等多项荣誉,并当选为中国剧协理事、河南省剧协副主席,成为豫剧界公认的“常青树”。

传承贡献与后世影响

20世纪80年代后,吴素贞逐渐将重心转向艺术传承与人才培养,她担任河南省豫剧院艺术指导,兼任河南省艺术学校戏曲教授,系统整理自己的表演经验,编写《豫剧闺门旦表演教程》《吴素贞唱腔选集》等教材,为豫剧艺术的理论化、体系化建设奠定了基础,她注重因材施教,根据学员的嗓音条件和性格特点制定培养方案,培养出李金枝、虎美玲等一大批国家一级演员,其中多人获得“梅花奖”“文华奖”等国家级奖项,成为豫剧界的中坚力量。

吴素贞还积极参与豫剧非遗保护工作,参与录制《中国戏曲集成·河南卷》,口述整理传统剧目20余部,为豫剧艺术的抢救性保护作出了重要贡献,她晚年仍坚持深入基层演出,为农村观众送去戏曲盛宴,用实际行动践行着“戏比天大,艺无止境”的艺术信仰,2005年,吴素贞因病逝世,享年73岁,但其艺术精神与人格魅力至今仍为业界所敬仰。

相关问答FAQs

问:吴素贞的唱腔与常香玉大师有哪些异同?

答:吴素贞作为常香玉的亲传弟子,在唱腔上继承了常派“刚健明亮、朴实大方”的核心特质,尤其在“吐字如嚼钉、甩腔似抽丝”的技巧运用上,深得常派精髓,但两人风格又各有侧重:常香玉的唱腔更具爆发力,适合表现英雄人物的豪迈气概,如《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”;吴素贞则在刚健中融入更多婉转细腻的元素,尤其在闺门旦、青衣行当的唱腔中,更注重情感层次的递进,如《拷红》中红娘的“在绣房我亲事曾许配郑郎”,通过轻快的节奏和俏丽的装饰音,展现出少女的娇俏与机敏,形成了“柔中带刚、以情动人”的个人风格。

问:为什么说吴素贞是“承前启后的豫剧大家”?

答:吴素贞的艺术生涯跨越了豫剧从传统到现代发展的关键时期,其“承前”体现在对常派、陈派等传统流派的全面继承与系统整理,她将老一辈艺术家的技艺规范化、理论化,为豫剧艺术的传承提供了范本;“启后”则表现在她对豫剧艺术的创新拓展上:一是推动豫剧现代戏发展,在《朝阳沟》等剧目中实现传统程式与现代生活的融合;二是培养新一代豫剧人才,其弟子成为当今豫剧舞台的中坚力量;三是参与非遗保护,为豫剧艺术的留存与传播奠定基础,正是这种“守正创新”的艺术实践,使她成为连接传统与现代、连接舞台与课堂的关键人物,被誉为“承前启后的豫剧大家”。