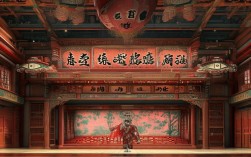

中央戏曲学院作为中国戏曲教育的最高学府,始终肩负着传承与发展中华优秀传统文化的重要使命,在众多特色专业中,豫剧班的设立尤为引人注目,这不仅是对“中国第一大地方剧种”的深度守护,更是为豫剧艺术培养新时代高素质人才的关键举措,自成立以来,中央戏曲学院豫剧班始终秉持“传承不泥古,创新不离宗”的理念,在人才培养、艺术实践、学术研究等方面取得了显著成果,为豫剧艺术的薪火相传注入了强劲动力。

成立背景:时代需求与剧种传承的双重召唤

豫剧发源于中原地区,以其高亢激越、朴实豪放的风格深受广大观众喜爱,流行区域涵盖河南、河北、山东、山西等十余个省份,拥有数亿受众,随着时代发展,传统戏曲面临观众老龄化、传承断层等挑战,尤其是豫剧高端表演、创作人才的短缺,成为制约其发展的瓶颈,在此背景下,中央戏曲学院响应国家“戏曲振兴工程”和“非遗保护”战略,结合豫剧的艺术特色与传承需求,于近年来正式开设豫剧班,旨在通过高等教育的系统性培养,打造一批既扎根传统又具备创新能力的豫剧人才,推动豫剧艺术从“普及”向“精深”跨越。

培养目标:复合型戏曲人才的精准定位

中央戏曲学院豫剧班的培养目标明确指向“高素质、复合型、创新型”戏曲人才,具体而言,要求学生不仅要精通豫剧表演的核心技艺,如唱腔、念白、身段、武打等,还需具备扎实的戏曲理论素养、较强的舞台实践能力和一定的艺术创新能力,培养方案兼顾“技艺传承”与“文化传承”,强调“戏比天大,艺无止境”的职业精神,致力于让学生成为“能演、能教、能研、能创”的豫剧艺术传承者与推广者,针对不同层次的学生,班次设置涵盖本科、研究生(含艺术硕士),形成“基础夯实—能力提升—高端研究”的阶梯式培养体系,满足豫剧艺术发展对多层次人才的需求。

课程设置:传统技艺与现代教育的有机融合

课程体系是人才培养的核心,中央戏曲学院豫剧班的课程设置以“传统为基、实践为要、创新为魂”为原则,构建了“专业课程+理论课程+实践课程”三位一体的教学模块,既保留了豫剧艺术的精髓,又融入了现代教育理念与前沿艺术成果。

为更清晰地呈现课程结构,特将主要课程模块及内容列举如下:

| 课程模块 | 核心课程 | 培养重点 |

|---|---|---|

| 专业核心课程 | 豫剧唱腔(常派、陈派、崔派等流派)、豫剧念白、豫剧身段、豫剧基本功(毯子功、把子功)、豫剧剧目排练(《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》等经典剧目) | 掌握豫剧表演的核心技艺,传承不同流派的艺术特色,提升舞台表现力与角色塑造能力。 |

| 理论支撑课程 | 中国戏曲史、豫剧史论、戏剧美学、戏曲表演理论、中国传统音乐、文化人类学 | 建立系统的戏曲理论框架,理解豫剧艺术的历史脉络与文化内涵,提升艺术鉴赏与学术研究能力。 |

| 实践拓展课程 | 舞台实践(校内汇报演出、社会公演)、采风调研(赴河南等地豫剧院团考察学习)、跨界融合(与话剧、影视、数字媒体艺术等领域的合作实践) | 增强舞台实战经验,深入生活汲取创作灵感,探索豫剧与现代艺术形式的结合路径。 |

| 综合素质课程 | 古典文学、艺术管理、新媒体传播、外语、心理学 | 拓展人文视野,提升综合素养,培养适应时代发展的复合型艺术人才。 |

在教学方法上,豫剧班采用“名师授课+导师制”模式,一方面邀请豫剧界表演艺术家(如常香玉弟子、虎美玲、小香玉等)担任客座教授,亲传技艺;另一方面由校内戏曲理论专家与表演教师组成导师组,进行“一对一”指导,确保学生在技艺传承与理论学习中实现平衡。

师资队伍:名家荟萃与校内协同的强强联合

师资力量是教学质量的关键保障,中央戏曲学院豫剧班组建了一支由“名家引领、校内为主、校外补充”的高水平师资队伍,校内教师团队中,既有从事戏曲理论研究数十年的教授,也有具备丰富舞台经验的表演系教师,他们深谙戏曲教育规律,能为学生提供系统的理论指导与技能训练,校外则聘请了豫剧各大流派的代表性传承人、国家级非遗传承人以及知名编剧、导演、音乐设计等行业专家,通过“大师课”“工作坊”“剧目排演”等形式,将最地道的豫剧技艺与最新的创作理念带入课堂,这种“双师型”师资结构,既保证了传统艺术的纯正性,又促进了艺术观念的更新,为学生提供了多元的学习视角。

学生发展:舞台实践与学术研究的双向赋能

豫剧班的学生在培养过程中获得了丰富的实践机会与学术资源,学院定期组织学生参与校内汇报演出、全国戏曲院校交流演出、央视戏曲晚会等重要活动,还与河南豫剧院、河南歌舞戏曲集团等院团建立合作,为学生提供进入专业院团实习、参演经典剧目的机会,2022级学生参与排演的新编豫剧《焦裕禄》,不仅在河南多地巡演,还通过线上直播吸引了百万观众,展现了青年演员的艺术实力与社会责任感。

在学术研究方面,学生可在导师指导下参与豫剧史论、流派传承、舞台美学等课题研究,学院还设立了“豫剧艺术研究中心”,为学生提供学术交流与成果展示平台,近年来,豫剧班学生在“中国戏曲梅花奖”“全国青年戏曲演员电视大赛”“文华奖”等重要赛事中屡获佳绩,多名毕业生进入国家级、省级豫剧院团担任骨干,或留校任教、攻读更高学位,成为豫剧艺术传承的中坚力量。

社会影响:文化传承与艺术创新的示范效应

中央戏曲学院豫剧班的成立与发展,不仅为豫剧艺术培养了高素质人才,更在行业内起到了示范引领作用,通过高等教育的系统培养,打破了传统“师徒制”的局限性,实现了豫剧技艺的标准化、规模化传承;鼓励学生在传承传统的基础上进行创新探索,如将豫剧与现代音乐、数字技术结合,创作出符合年轻人口味的作品,拓展了豫剧的受众群体,豫剧班还积极开展“戏曲进校园”“豫剧文化周”等社会活动,通过讲座、演出、工作坊等形式,向公众普及豫剧知识,增强了豫剧艺术的社会影响力,可以说,中央戏曲学院豫剧班已成为连接传统与现代、学院与舞台的重要桥梁,为地方戏曲的高等化发展提供了可借鉴的“中戏经验”。

相关问答FAQs

问题1:中央戏曲学院豫剧班的招生对象和选拔标准是什么?

解答:中央戏曲学院豫剧班的招生对象主要为应届高中毕业生(本科)及具有同等学力的戏曲从业者(研究生),选拔标准兼顾“专业能力”与“文化素养”:初试通常考察五官形象、身高比例及基本乐感;复试重点测试唱念做打等专业技能(如指定剧目片段、即兴表演);三试则包含文化课考试(语文、英语等)与综合素质面试,重点考察学生的戏曲理解能力、学习潜力及职业认同感,对于有豫剧表演经验或获得过省级以上戏曲奖项的考生,在同等条件下优先录取,以确保生源的专业基础与艺术潜质。

问题2:豫剧班毕业生的发展路径有哪些?是否局限于戏曲表演?

解答:豫剧班毕业生的职业发展路径多元,不仅限于戏曲表演,主要方向包括:一是进入专业戏曲院团(如河南豫剧院、山东梆子剧团等),成为演员、导演或编剧,从事舞台艺术创作与演出;二是进入教育领域,在中小学、艺术院校或培训机构担任戏曲教师,推动戏曲普及教育;三是从事学术研究,在文化部门、艺术研究院所或高校从事豫剧史论、非遗保护等研究工作;四是跨界发展,参与影视、新媒体艺术创作,或从事艺术管理、文化传播等工作,学院通过“校企合作”“就业推荐会”等方式,为毕业生搭建多元化发展平台,鼓励学生根据自身特长与兴趣,在豫剧艺术及相关领域实现价值。