在河南广袤的农村大地上,豫剧小舞台如同一颗颗散落的珍珠,串联起乡村的文化记忆与情感纽带,这些舞台或许没有专业剧院的华丽布景,却以最质朴的方式承载着豫剧艺术的根脉,成为村民生活中不可或缺的精神家园,它们或矗立于村头老槐树下,或搭建在晒谷场旁,每逢农闲、节庆或婚丧嫁娶,锣鼓一响,男女老少便从四面八方聚来,在咿呀唱腔中感受着独属于中原的文化温度。

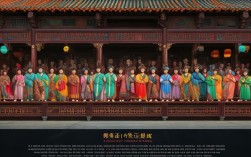

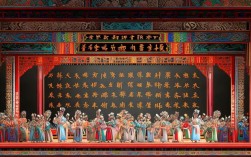

豫剧在河南农村的扎根,始于明清时期,彼时,随着农业文明的繁荣,农村逐渐形成以宗族为单位的聚居格局,对精神文化的需求日益增长,庙会、社火、祭祀等民俗活动中,豫剧以其高亢激越的唱腔、通俗易懂的剧情,成为村民最喜闻乐见的娱乐形式,早期的农村戏台多为临时搭建,用几根木柱撑起顶棚,铺上木板便是舞台,两侧悬挂“忠孝节义”“善恶有报”的戏联,既是对剧情的提示,也是对村民的道德教化,演员多是民间艺人或业余爱好者,他们口传心授,将《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》等经典剧目代代相传,戏台虽小,却演绎着家国情怀与人间烟火。

河南农村豫剧小舞台的魅力,在于其“接地气”的特质,从演出场地看,这些舞台从未脱离村民的生活场景:打麦场、祠堂前、甚至学校的操场,只要有一块空地,就能搭起戏台;从演员构成看,既有“土戏班”的农民演员,他们放下锄头便是演员,唱的是村里的家长里短,也有专业剧团下乡演出,带来原汁原味的豫剧名段;从剧目内容看,既有传统历史戏,如《七品芝麻官》中的“当官不为民做主,不如回家卖红薯”,传递着朴素的正义观;也有现代戏,如《朝阳沟》中银环回乡务农的故事,贴近农村生活,引发村民共鸣;更有根据真人真事改编的“村戏”,将村里的好人好事、邻里纠纷搬上舞台,让村民在看戏中反思生活、凝聚共识。

表演形式上,农村豫剧小舞台充满了互动性与仪式感,演出前,村民会自发打扫场地,摆放板凳,孩子们在戏台下追逐嬉戏,老人则坐在前排仔细听唱,锣鼓声一起,台下便安静下来,演员一句“清早起来去拾粪”,台下便会有人跟着接唱“拾粪的都是老年人”,遇到精彩唱段,喝彩声、鼓掌声此起彼伏,甚至有观众直接上台递上热毛巾、倒上一碗茶,演员与观众之间没有距离,更像是一场“家门口的聚会”,这种“演者投入、观者共情”的氛围,正是专业剧场难以复制的乡土温情。

近年来,随着乡村振兴战略的推进,河南农村豫剧小舞台迎来了新的发展机遇,许多地方政府加大对乡村文化建设的投入,不仅修复了老旧戏台,还配备了专业的音响、灯光设备,让“小舞台”焕发新活力,一些村庄还成立了“农民剧团”,鼓励年轻人参与,将豫剧与乡村旅游结合,打造“戏台+农家乐”“戏台+民俗体验”等特色项目,吸引了众多游客,在短视频平台上,“河南农村戏台”成为热门话题,村民们用手机记录演出片段,让豫剧通过互联网走向更远的地方,周口某村的“90后”返乡青年小李,用直播的方式记录村里戏班的演出,吸引了数十万粉丝,他说:“戏台是村里的魂,年轻人不能让它丢了。”

豫剧小舞台的传承仍面临挑战,随着城镇化进程加快,许多年轻人外出务工,观众老龄化问题日益突出;部分农村剧团因资金不足、演员断层难以维系;传统剧目与现代生活的融合也有待加强,但令人欣慰的是,从政府到民间,从老人到青年,越来越多的人开始关注并投身豫剧小舞台的保护与传承,有的学校开设了豫剧兴趣班,让孩子们从小接触家乡戏;有的剧团尝试将豫剧与流行音乐结合,创作出更受年轻人喜爱的作品;还有的通过“戏曲进校园”“一村一戏台”等活动,让豫剧在乡村重新焕发生机。

这些小舞台,不仅是豫剧艺术的载体,更是乡村文化的“活化石”,它们记录着河南农村的历史变迁,承载着村民的情感记忆,维系着乡村的文化认同,当锣鼓再次响起,当熟悉的唱腔在田野间回荡,我们看到的不仅是一场演出,更是一种文化的传承,一种生生不息的乡土生命力。

相关问答FAQs

Q1:现在农村年轻人外出务工较多,豫剧小舞台如何吸引年轻人参与?

A:吸引年轻人参与豫剧小舞台,需要“守正”与“创新”结合,可通过新媒体传播,比如在抖音、快手等平台直播演出片段,用短视频展示豫剧的趣味性,让年轻人看到豫剧的“潮”的一面;创新剧目和表演形式,将豫剧与流行音乐、街舞、现代故事结合,比如创作反映年轻人创业、返乡题材的现代戏,或让豫剧经典唱段融入电子音乐,降低年轻人的接受门槛,组织“青年豫剧培训班”“校园戏曲社团”,让年轻人从“看戏”变为“演戏”,在参与中感受传统文化的魅力。

Q2:豫剧小舞台对乡村振兴有哪些具体作用?

A:豫剧小舞台对乡村振兴的作用体现在多个层面:一是丰富村民精神文化生活,缓解留守老人、儿童的孤独感,提升乡村幸福指数;二是促进文旅融合,通过“戏台+旅游”模式吸引游客,带动农家乐、农产品销售等产业发展,增加村民收入;三是传承优秀传统文化,增强村民的文化自信和认同感,凝聚乡村向心力,为乡村治理提供精神支撑;四是培养乡村文化人才,通过剧团运营、演出活动,挖掘和培养一批农民演员、编剧、导演等,为乡村文化振兴注入持久动力。