河南豫剧,作为中原文化的璀璨明珠,以其独特的艺术魅力扎根于黄土地,唱腔高亢激越,表演鲜活生动,凝聚着河南人民的精神气质,形容这一剧种的词汇,既有对艺术形式的精准捕捉,也蕴含着对文化底蕴的深刻体悟,从唱腔到表演,从剧目到情感,共同勾勒出豫剧鲜明的艺术轮廓。

在唱腔与音乐维度,豫剧的词汇多围绕“声”与“韵”展开。“高亢激越”是其最鲜明的标签,板胡一响,如黄河奔腾,直冲云霄;“粗犷豪放”则凸显其不事雕饰的野性美,唱腔似山风掠过原野,带着泥土的质朴与力量。“刚柔并济”是对其唱腔层次的最佳概括——既有《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的铿锵顿挫,也有《穆桂英挂帅》里“辕门外三声炮如同雷震”的婉转深情,具体到板式,“慢板”如潺潺溪流,节奏舒缓,旋律婉转,适合抒发内心缠绵;“二八板”则似急雨打荷,字多腔少,叙事性强,将故事娓娓道来;“流水板”一气呵成,如脱缰野马,多表现紧张激烈的情节,演唱技巧上,“真声演唱”是其根基,演员以本嗓发力,声如洪钟,穿透力极强;“甩腔”则如尾音裂帛,高亢处可穿云贯耳,收束时余韵悠长;“哭腔”“笑腔”更是将情感具象化,哭腔凄楚哀婉,闻者落泪;笑腔爽朗明快,见者欢欣,让人物情感呼之欲出。

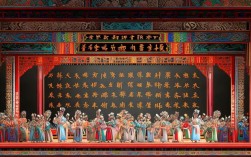

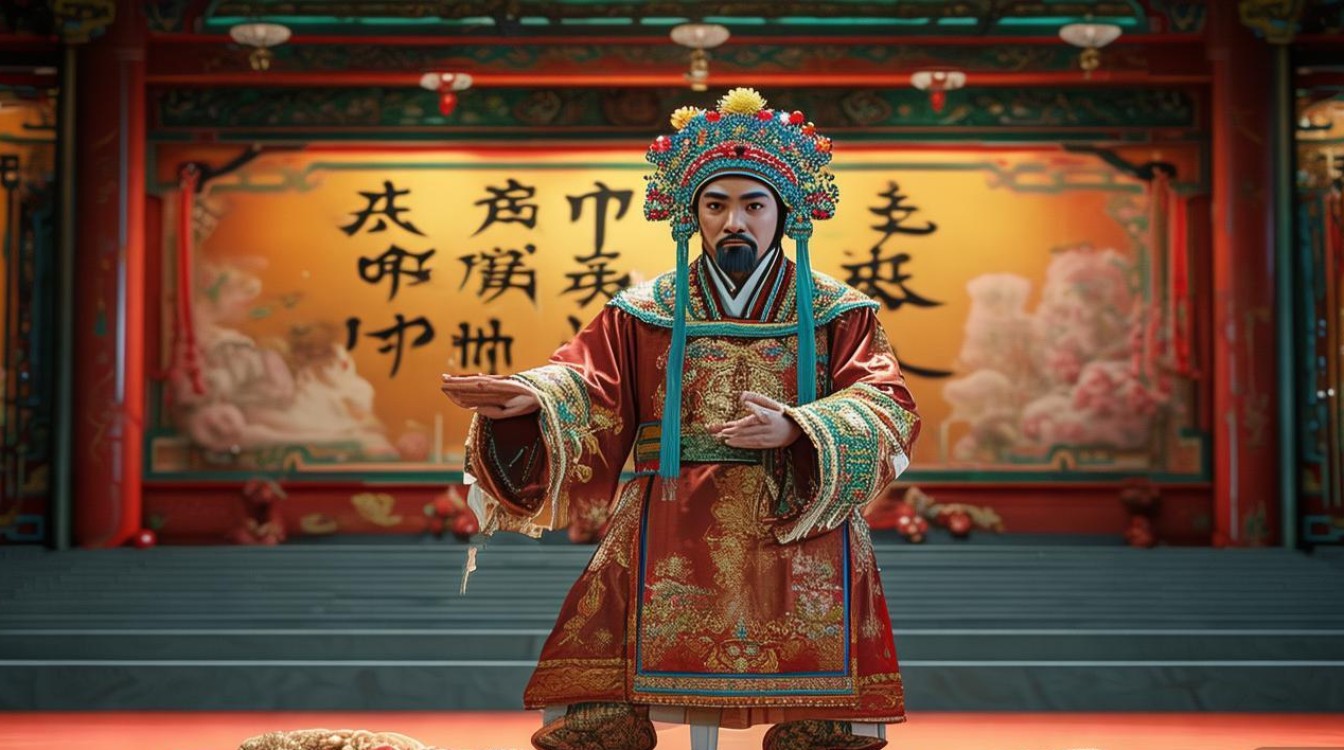

表演与身段的词汇,则凸显豫剧“以形传神”的精髓。“稳重大方”是其台风基调,演员登场如青松挺立,气定神闲;“泼辣灵动”则见于旦角表演,水袖翻飞间似彩蝶穿花,眼神流转处如秋波暗送,将村姑的娇俏、闺秀的温婉演绎得活灵活现。“夸张传神”是其表演特质,通过“翎子功”抖动表现人物的怒或喜,“髯口功”甩动彰显老臣的激愤或愁绪,“水袖功”的翻、扬、绕、甩更是将“无声之处胜有声”的意境推向极致,行当色彩亦鲜明,“红脸”表忠义,如关羽的丹凤眼、卧蚕眉,唱腔中透着刚正不阿;“黑脸”彰刚直,如包拯的额月纹、铜锤声,气势如虹;“旦角”分“闺门旦”“花旦”“彩旦”,或端庄或俏皮或诙谐,各具情态;“丑角”则以“插科打诨”见长,方言俚语信手拈来,为剧目增添生活趣味。

剧目与情感的词汇,勾勒出豫剧“接地气、有温度”的艺术特质。“家国情怀”是其永恒主题,《穆桂英挂帅》中“我不挂帅谁挂帅”的豪迈,《朝阳沟》里“祖国的好山河寸土不让”的赤诚,无不彰显中原儿女的家国大义。“儿女情长”亦是重要线索,《秦雪梅吊孝》的悲戚,《陈三两爬堂》的刚烈,将爱情、亲情中的悲欢离合演绎得荡气回肠。“乡土气息”是其底色,剧目多取材于民间传说、历史演义,唱词中融入河南方言的“中”“得劲”“恁”等词汇,带着麦浪的清香和灶火的温暖,让观众倍感亲切。“诙谐幽默”则见于生活小戏,《七品芝麻官》中“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的俏皮,以小见大,在笑声中传递着朴素的价值观。

地域文化层面,豫剧是“中原文化的活化石”,“厚重质朴”是其文化基因,唱腔如黄河般包容,表演如嵩山般沉稳,承载着中原文明的千年积淀。“非遗传承”的现代标签,则让其焕发新生,年轻演员的创新演绎、现代戏的融入,让“老树开新花”,传统词汇在新时代语境下被赋予新的生命力。

这些词汇,如同一把把钥匙,打开豫剧的艺术之门,让我们得以窥见其声腔里的黄河魂、身段中的中原情、剧目间的烟火气,感受这一古老剧种穿越时空的永恒魅力。

FAQs

-

豫剧的“真声演唱”有何特点?

豫剧的“真声演唱”指演员以本嗓发声,不刻意运用假声或混声,声音饱满、坚实,具有极强的穿透力和地域辨识度,这种演唱方式源于河南方言的自然声调,强调“字正腔圆”,每个字都如珠落玉盘,既能表现高亢激越的情绪,也能传递细腻深沉的情感,是豫剧“接地气”艺术特质的重要体现。 -

为什么说豫剧的表演“夸张传神”?

豫剧的“夸张传神”源于其民间艺术的本质,表演不追求写实的细节再现,而是通过放大人物的动作、神态和声音特征,让观众直观捕捉情感内核,愤怒时“甩袖顿足”,喜悦时“眼角眉梢带笑”,悲伤时“掩面泣声”,这种夸张并非脱离生活,而是对生活情感的提炼与强化,结合方言俚语和程式化动作,让人物形象鲜明生动,具有强烈的舞台感染力。