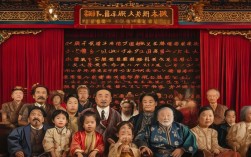

豫剧《薛仁贵斩子》是取材于说唐故事的传统经典剧目,以唐代名将薛仁贵征东为背景,通过“父子相残”的戏剧冲突,展现了军法如山的铁面与舐犊情深的柔软之间的激烈碰撞,情节跌宕起伏,人物情感饱满,历来是豫剧表演艺术中的重头戏。

剧情梗概

故事发生在唐贞观年间,薛仁贵征东得胜,被封为平辽王,奉命再征寒江关,其子薛丁山正值弱冠,随父出征,担任先锋,薛丁山自幼受母亲柳迎春娇惯,性格骄纵,加之武艺高强,难免恃才傲物。

战前,薛仁贵命薛丁山巡山探路,约定三更时分回报军情,孰料薛丁山巡至寒江关下,见关前风景秀丽,便纵马游玩,直至五更方才回营,此举延误了军机,更导致薛仁贵制定的夜袭计划被迫推迟,若敌军察觉,后果不堪设想,薛仁贵得知后勃然大怒,以“军令如山,误期当斩”为由,下令将薛丁山绑出辕门,斩首示众。

消息传开,军中将士哗然,薛丁山的未婚妻樊梨花(寒江关守将樊洪之女,此时已归唐)闻讯,急忙闯辕门求情,称愿以夫妻情义劝薛丁山认错;薛仁贵的结义兄弟程咬金也以“老将军年近六旬,只有此子”为由苦劝;军师徐茂公更是搬出“将在外,君命有所不受”的古训,强调当前正需用人之际,不宜斩杀先锋,薛仁贵铁了心要严明军纪,以“若徇私情,何以服众”为由,拒绝了所有求情。

就在行刑之际,薛丁山的母亲柳迎风(柳迎春)星夜赶至军营,抱着儿子痛哭不止,指责薛仁贵“只知军法,不顾亲情”,薛仁贵见妻子白发人送黑发人,心如刀绞,却仍强撑道:“我若不斩此子,何以对得起阵亡将士?何以对得起朝廷?”柳迎春无奈之下,以“死在儿前”相逼,薛仁贵终于动摇,薛丁山也幡然醒悟,向父母叩首认错,发誓日后立功赎罪。

在众将的劝说下,薛仁贵赦免薛丁山死罪,但罚其杖责四十,戴罪立功,限期攻取寒江关,薛丁山含泪领命,剧情在“亲情与军法”的张力中落下帷幕。

人物关系与关键情节表

| 人物 | 身份 | 与核心人物关系 | 关键情节作用 |

|---|---|---|---|

| 薛仁贵 | 唐朝元帅,平辽王 | 薛丁山之父 | 坚持军法,推动“斩子”冲突核心 |

| 薛丁山 | 薛仁贵之子,先锋官 | 主角,冲突承受者 | 误军令,引发父子矛盾,最终醒悟 |

| 柳迎春 | 薛仁贵之妻,薛丁山之母 | 薛丁山亲情代表 | 以母爱求情,动摇薛仁贵决心 |

| 程咬金 | 唐朝老将,薛仁贵结义兄 | 冲调者,求情者 | 以“兄弟情”“老来无子”劝薛仁贵 |

| 徐茂公 | 唐朝军师 | 智者,调解者 | 以“大局为重”劝解,推动矛盾缓和 |

| 樊梨花 | 寒江关守将之女,薛丁山未婚妻 | 外部力量,求情者 | 体现薛丁山的多重关系,增加情节层次 |

戏剧冲突与主题

《薛仁贵斩子》的核心冲突是“军法”与“亲情”的对立,薛仁贵作为三军统帅,必须维护军法的严肃性,否则“令不行,禁不止”;作为父亲,他又无法割舍对儿子的疼爱,内心充满挣扎,这种双重身份的矛盾,通过“斩子”这一极端行为被放大,展现了传统伦理中“忠孝不能两全”的深刻困境。

剧中,薛仁贵的“刚”与柳迎春的“柔”、程咬金的“圆滑”与徐茂公的“智慧”,共同构成了人物关系的立体网,薛丁山从“骄纵”到“醒悟”的转变,则体现了“严师出高徒”“爱之深责之切”的教育观,剧情以“戴罪立功”收场,既保全了军法威严,又维系了亲情,传递了“情理兼顾”的传统价值观。

相关问答FAQs

Q1:《薛仁贵斩子》中,薛仁贵为何坚持斩子,不顾父子亲情?

A1:薛仁贵坚持斩子,核心原因在于“军法如山”,作为三军统帅,他深知“兵贵神速”,薛丁山误期延误军机,若不严惩,不仅无法服众,更会导致军纪涣散,影响整个战局,薛仁贵出身寒微,靠军功一步步晋升,对“军令”有着近乎执念的坚守,认为“徇私情则废公理”,这是他作为将领的责任与担当,尽管内心痛苦,但他必须以大局为重,这种“大义灭亲”的选择,正是人物性格中“刚正不阿”的体现。

Q2:程咬金在《薛仁贵斩子》中起到了怎样的作用?

A2:程咬金在剧中是“调和剂”和“催化剂”角色,他以薛仁贵“结义兄弟”的身份,从“兄弟情”和“老来无子”的角度苦劝,试图用亲情软化薛仁贵的决心;他代表了军中将士的普遍情绪,通过他的求情,展现了“军法”与“人心”的张力,推动剧情从“激烈冲突”向“缓和解决”发展,程咬金的幽默性格也为紧张的剧情增添了一丝温情,使人物形象更加丰满,避免了“斩子”情节的过度压抑。