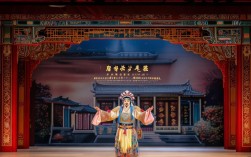

京剧《赤桑镇》是传统剧目中展现包拯铁面无私与人性温度的经典选段,作为“包公戏”系列的重要篇章,它以“国法”与“家情”的激烈碰撞为核心,通过包拯与嫂娘吴妙贞的对手戏,塑造了一位刚正不阿、念旧情更明大义的清官形象,其艺术感染力与文化内涵历经百年而不衰。

剧情背景与人物关系的张力

《赤桑镇》的故事背景设定在包拯陈州放粮之后,此前,包拯奉旨查办侄儿包贪赃枉法一案,虽知包勉乃嫂娘吴妙贞的独子,仍依法将其铡于铡刀之下,吴妙贞闻讯悲痛欲绝,恰逢包拯途经赤桑镇,她便拦路哭诉,质问包拯“忘恩负义”,这一情节将包拯置于“执法者”与“被抚养者”的双重身份矛盾中:他需维护朝廷法度,彰显“王子犯法与庶民同罪”的公正;他自幼父母双亡,由嫂娘吴妙贞一手抚养成人,“嫂娘如母”的恩情让他内心备受煎熬,这种“国法”与“家情”的撕裂,构成了全剧的核心冲突,也为人物的情感爆发提供了坚实基础。

选段核心冲突:从激烈对峙到情感共鸣

《赤桑镇》的高潮集中在包拯与吴妙贞的“对骂”与“劝说”中,二人的唱词与表演层层递进,将冲突推向高潮又逐步化解。

吴妙贞一出场便带着丧子之痛,唱段“听罢言来怒满膛,骂声包拯小黑头”直白地宣泄愤怒:她指责包拯“年幼时蒙嫂娘训教抚养,似亲儿一般看待恩深义长”,如今却“将我儿铡在铡刀下,忘恩负义你猪狗不如”,此时的吴妙贞是典型的“悲情母亲”形象,唱腔以“二黄慢板”为主,低回婉转,尾音拖长,配合掩面痛哭、捶胸顿足的动作,将失去独子的绝望与对包拯的失望展现得淋漓尽致。

面对嫂娘的质问,包拯先是“甩髯、垂首”,唱出“恨包勉小奴才良心昧丧”,痛斥包勉“贪赃枉法败坏伦常”,展现出执法者的刚正;随即话锋一转,“自幼儿蒙嫂娘训教抚养,似亲儿一般看待恩深义长”,道出对嫂娘的愧疚,这一段“西皮二六”板式,节奏由慢渐快,唱腔中既有“脑后音”的铿锵,又有“擞音”的颤抖,凸显他内心的矛盾——一边是“嫂娘如母”的养育之恩,一边是“法理不容”的职责所在。

包拯以“陈州灾民嗷嗷待哺,我岂能徇私情辜负了黎民仰望”点明国法为重的道理,并以“嫂娘啊,非是我不念手足情,为国法怎能够徇私枉”劝说嫂娘,吴妙贞在听罢包拯“为黎民”的陈述后,情绪从愤怒转为悲恸,最终唱出“你执法如山人称颂,嫂娘我错怪你了好包拯”,从“对抗”走向“理解”,这一转变并非简单的“妥协”,而是对“国法即家情”的认同——包拯的“无情”背后,是对天下苍生的“有情”,这种大义超越了母子私情,也让人物形象更加立体。

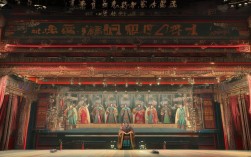

艺术表现:行当、唱腔与表演的精妙融合

《赤桑镇》的艺术魅力,离不开京剧“唱、念、做、打”的完美呈现,尤其体现在包拯(铜锤花脸)与吴妙贞(青衣/老旦)的行当配合上。

包拯的铜锤花脸形象,以“唱”为核心,要求“声如洪钟、字正腔圆”,其唱腔多融合“西皮”与“二黄”板式:“西皮导板”如“恨包勉小奴才良心昧丧”,高亢激越,表现愤怒;“西皮二六”如“自幼儿蒙嫂娘训教抚养”,平稳中带着深沉,回忆恩情;“西皮快板”如“我岂能徇私情辜负了黎民仰望”,节奏加快,彰显决心,表演上,包拯的“髯口功”(甩髯、理髯)、“身段功”(拍案、顿足)极具张力:当嫂娘哭诉时,他“甩髯”表现内心挣扎;谈及国法时,他“瞪目拍案”展现威严;最终向嫂娘施礼时,又“躬身垂首”流露愧疚,刚柔并济,层次分明。

吴妙贞的青衣/老旦形象,以“情”动人,唱腔注重“润腔”与“情感表达”。“二黄慢板”如“听他言吓得我心惊胆怕”,尾音下坠,配合“水袖功”(掩面、甩袖),将“惊”与“怕”具象化;“二黄散板”如“难道说侄儿犯法就该容宽”,节奏自由,语气中带着质问与哀求,凸显母亲的绝望,从“怒骂”到“哽咽”再到“释然”,吴妙贞的情感转变通过唱腔的强弱、快慢,以及眼神、步法的变化(如从“踉跄上前”到“擦泪点头”)得以细腻呈现,与包拯的“刚”形成对比,共同构成“情法之争”的戏剧张力。

文化内涵:从“清官符号”到“人性典范”

传统“包公戏”常将包拯塑造成“不近人情”的清官符号,而《赤桑镇》则通过“情法冲突”挖掘其人性深度:他并非不懂亲情,而是在“小家”与“大家”之间选择了后者;他并非“无情”,而是将对嫂娘的“小情”升华为对苍生的“大义”,这种“情法兼顾”的理念,既体现了中国传统伦理中“亲亲相隐”的人情温度,又彰显了“法律面前人人平等”的朴素法治观念,至今仍具现实意义。

《赤桑镇》的“嫂娘”形象也值得关注,吴妙贞从“丧子之痛”到“理解大义”的转变,并非被动接受,而是在包拯的“理”与“情”并重下主动认同,这一过程打破了传统戏剧中“女性作为附庸”的刻板印象,展现了普通女性在伦理困境中的理性与坚韧。

《赤桑镇》选段核心冲突与艺术表现对照表

| 冲突阶段 | 包拯(铜锤花脸) | 嫂娘(青衣/老旦) | 情感基调 | 唱腔板式 |

|---|---|---|---|---|

| 初见对峙 | 甩髯瞪目,唱“恨包勉小奴才良心昧丧” | 掩面痛哭,唱“听罢言来怒满膛” | 愤怒、悲痛 | 西皮导板→西皮原板;二黄慢板 |

| 回忆恩情 | 捋髯垂首,唱“自幼儿蒙嫂娘训教抚养” | 抚胸哽咽,唱“想当年你父丧命身亡” | 愧疚、感恩 | 西皮二六;二黄原板 |

| 法理阐述 | 拍案起身,唱“我岂能徇私情辜负了黎民仰望” | 摇头质疑,唱“难道说侄儿犯法就该容宽” | 坚定、矛盾 | 西皮快板;二黄散板 |

| 最终和解 | 躬身施礼,唱“嫂娘啊莫悲痛且放宽心” | 擦泪点头,唱“你执法如山人称颂” | 释然、敬佩 | 西皮流水;二黄摇板 |

相关问答FAQs

FAQ1:《赤桑镇》中包拯铡包勉的故事是否有历史原型?

答:包拯是北宋名臣,史书确载其“立朝刚毅,贵戚宦官为之敛手”,但“铡包勉”属于民间文学创作,并无史实依据,这一情节最早见于元杂剧《包待制陈州粜米》,后在明清话本、京剧等艺术形式中不断丰富:通过虚构“包勉贪赃”的情节,强化包拯“执法如山”的形象,寄托民众对“清官”的向往,历史中的包拯并无“铡侄”记载,但民间将其塑造成“不畏权贵、不徇私情”的符号,《赤桑镇》正是这一符号的艺术升华。

FAQ2:为什么说《赤桑镇》是包拯形象塑造的重要转折点?

答:在《铡美案》《打龙袍》等早期“包公戏”中,包拯更多展现“铁面无私”的执法者形象,甚至带有“不近人情”的刻板色彩;而《赤桑镇》则深入挖掘其内心世界——面对嫂娘的质问,他既有“念及旧恩”的愧疚,又有“维护国法”的坚定,通过“情法冲突”展现了人物的立体性,这种“刚中有柔”的形象塑造,打破了清官“符号化”的桎梏,使包拯从“高大全”的神坛走向“有血有肉”的人间,更具感染力与思想深度,也成为后世演绎包拯形象的“标杆”之作。