豫剧《秦香莲》作为中国戏曲宝库中的经典剧目,以深厚的人文底蕴和强烈的戏剧冲突,成为豫剧乃至整个中国戏曲艺术的代表性作品之一,该剧改编自传统民间故事,历经数百年舞台演绎,不仅塑造了秦香莲这一深入人心的女性形象,更折射出封建社会底层民众的生存困境与对正义的渴望。

故事发生在北宋年间,民女秦香莲与丈夫陈世美相敬如宾,育有一双儿女,时逢大比之年,陈世美别妻离子进京赶考,得中状元后被招为驸马,三年后,秦香莲携儿女跋涉千里至京寻夫,却遭陈世美矢口否认,甚至命家将韩琪追杀灭口,韩琪得知真相后良心发现,放走秦香莲母子后自刎,走投无路的秦香莲愤而告官,最终由开封府尹包拯主持公道,在皇权与国法的冲突中,铡死陈世美,为弱者伸张了正义。

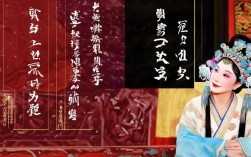

剧中人物塑造极具典型性,秦香莲是传统劳动女性的缩影,她既有贤妻良母的隐忍与坚韧,又有面对不公时的刚烈与反抗,从“寒窑苦等”的期盼到“见驸马”的绝望,再到“告官府”的决绝,其心路历程层层递进,成为封建社会中被压迫女性反抗命运的象征,陈世美则代表了科举制度下人性的异化,他由寒门学子变为权贵后,背弃伦理道德,最终成为“忘恩负义”的文化符号,而包拯的形象,则凝聚了民间对清官的集体想象,他“不畏权贵、执法如山”,在皇亲国戚与平民百姓之间,以国法为准则,彰显了正义的力量。

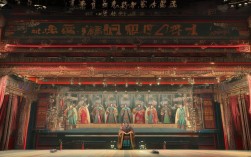

豫剧《秦香莲》的艺术魅力集中体现在唱腔与表演上,作为豫剧的“唱功戏”,其唱段设计极具感染力:秦香莲的“见皇姑”一折,以悲愤交加的“苦韵”唱腔,将人物悲苦无告的情感抒发得淋漓尽致;陈世美的“铡美案”对唱,则通过刚劲的“豫东调”与激昂的“二八板”,刻画其色厉内荏的丑态,表演上,演员通过“甩袖”“跪步”等程式化动作,结合眼神与身段的细微变化,将人物的内心世界外化为舞台形象,剧中脸谱与服饰的运用也极具象征意义:陈世美的白脸象征其奸诈冷酷,秦香莲的素衣则凸显其朴素悲苦,视觉上强化了人物性格与戏剧冲突。

《秦香莲》自诞生以来,便成为豫剧剧团的保留剧目,历经常香玉、阎立品、马金凤等一代代艺术家的打磨,形成了各具特色的表演流派,其故事通过戏曲、影视、曲艺等多种形式传播,深入人心,甚至使“陈世美”成为忘恩负义者的代名词,剧中“包公铡美”的情节,不仅满足了观众对“善有善报、恶有恶报”的朴素正义追求,更在潜移默化中传递了“法大于权”的法治观念,至今仍具有深刻的现实意义。

| 人物 | 形象特点 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 秦香莲 | 贤惠坚韧,隐忍刚烈,从顺从到反抗 | 封建社会底层女性的生存困境与反抗精神 |

| 陈世美 | 忘恩负义,冷酷无情,由寒门学子异化为权贵 | 科举制度下人性的扭曲与道德的沦丧 |

| 包拯 | 刚正不阿,执法如山,不畏皇权 | 民间对清官的期待与正义的化身 |

FAQs

-

问:豫剧《秦香莲》中,秦香莲的“苦韵”唱腔有何艺术特色?

答:“苦韵”是豫剧中表现悲苦情感的核心唱腔,其特点是旋律低回婉转,节奏缓慢拖沓,常使用下滑音和颤音,模拟人物哭泣时的哽咽感,在《秦香莲》中,“见皇姑”一折的“苦韵”唱段,通过“起腔—慢板—二八板—流水板”的板式变化,将秦香莲从悲愤到绝望的情绪层层推进,尤其是“陈郎他做高官不认前妻”一句,演员通过“擞音”和“哭腔”的运用,使唱腔如泣如诉,极具感染力,成为豫剧唱腔艺术的经典范例。

-

问:《秦香莲》的故事为何能流传至今?

答:《秦香莲》的流传至今,首先源于其强烈的戏剧冲突和深刻的人文内涵,故事通过“寻夫—拒认—告官—铡美”的情节推进,既展现了封建社会底层民众的生存苦难,又探讨了“情与法”“权与理”的永恒命题,引发观众共鸣,豫剧高亢激昂的唱腔、朴实真挚的表演,使故事具有极强的艺术感染力,剧中“包公铡美”的结局满足了观众对正义的朴素期待,而“陈世美”作为文化符号的深入人心,也使故事超越了时代限制,成为具有普遍警示意义的经典之作。