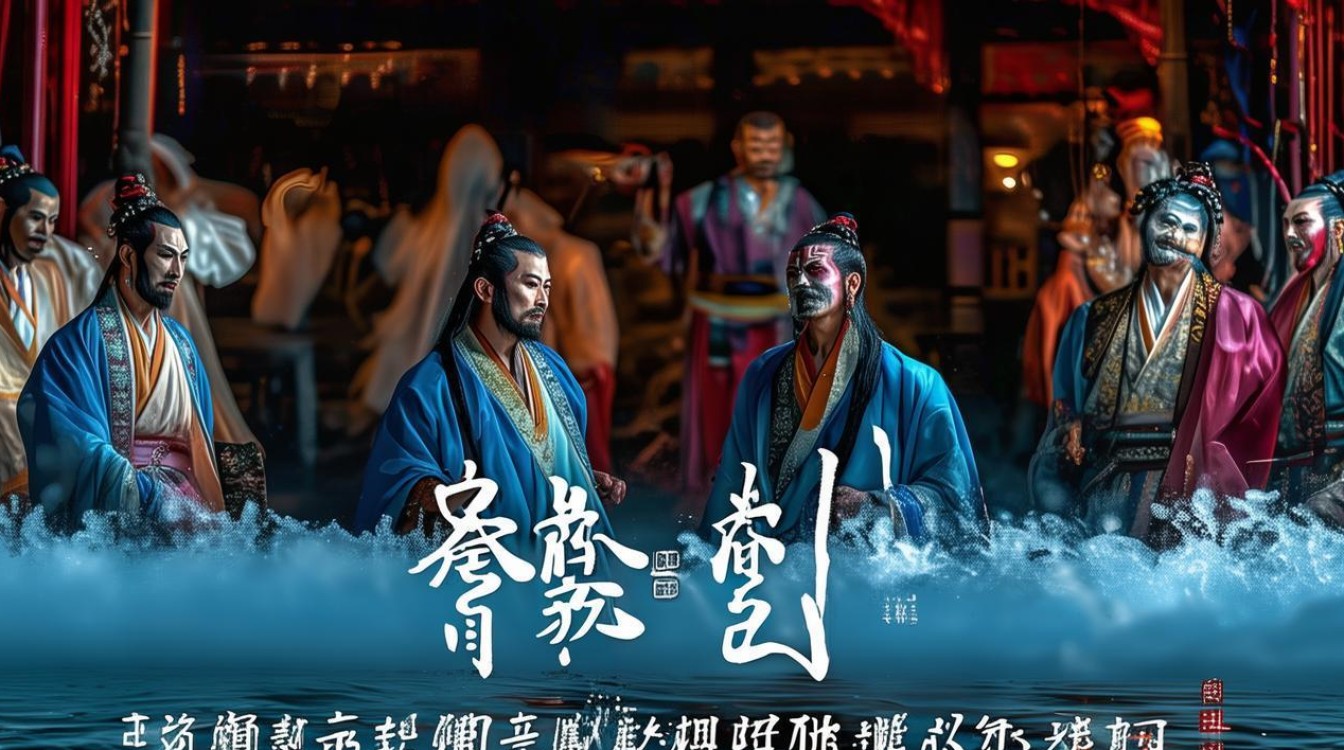

在中国戏曲艺术中,“水”不仅是自然景物的再现,更是情感、情节与文化的载体,从奔腾的江河到潺潺的溪流,从浩瀚的海洋到绵密的雨丝,水的意象贯穿于不同剧种的经典选段,或推动矛盾冲突,或象征人物心境,或暗合文化隐喻,成为戏曲舞台上不可或缺的“角色”,以下选取五则包含水的经典戏曲选段,从剧种、剧情、水的运用及艺术特色等维度展开分析。

包含水的经典戏曲选段分析

| 剧种 | 剧目 | 选段名称 | 水的元素 | 核心情节与水的运用 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 《白蛇传》 | 水漫金山 | 江水、法海金钵、水斗 | 白素贞为救许仙,与法海在金山寺斗法,引钱塘江水淹寺,水成为反抗压迫的武器,舞台通过水袖翻飞、灯光蓝模拟水波,唱腔高亢激烈,展现水的汹涌与人物决心。 |

| 黄梅戏 | 《天仙配》 | 路遇 | 银河、云雾、水汽 | 七仙女下凡,与董永在银河边相遇,银河作为仙凡阻隔的象征,云雾缭绕的舞台设计暗示水汽氤氲,唱腔柔美婉转,水汽中流露爱慕的朦胧与坚定。 |

| 越剧 | 《梁山伯与祝英台》 | 十八相送 | 小桥、流水、池塘 | 梁祝同窗归途,经小桥流水、池塘鸳鸯,流水串联起“十八里相送”的细节,祝英台借“比目鱼”“双飞燕”暗示心意,流水意象暗喻分离的必然,唱腔缠绵悱恻,充满惜别之情。 |

| 川剧 | 《秋江》 | 秋江 | 江水、船篙、波浪 | 陈妙常追赶潘必正,乘船行于秋江,江水是空间载体,也是情感的波折,船桨动作模拟行船,水袖翻飞如波浪,唱腔灵动跳跃,展现江上的动态美与陈妙常的焦急。 |

| 京剧 | 《打渔杀家》 | 渔家生活 | 江湖、渔船、风浪 | 萧恩父女打渔为生,因官府压迫最终反抗,江湖是生存舞台,风浪暗示社会黑暗,唱腔苍劲悲凉,渔船与江水的互动表现渔民生活的艰辛与不屈。 |

选段中的“水”:从意象到文化表达

京剧《白蛇传·水漫金山》:水的“斗争性”

《白蛇传》中,“水漫金山”是最具戏剧张力的选段,白素贞为救被法海扣留的许仙,召集虾兵蟹将,以钱塘江水冲击金山寺,这里的“水”不仅是自然力量,更是女性反抗封建权威的象征,舞台上,演员通过大幅度的水袖舞动、旋转跳跃模拟水浪翻滚,配合蓝色灯光与音效中的涛声,营造出“水漫金山”的视觉冲击,唱腔中,白素贞的【西皮导板】“恨法海无端将人骗”高亢激越,水的汹涌与她内心的愤怒交织,将“水”的斗争性与人物性格刻画得淋漓尽致。

黄梅戏《天仙配·路遇》:水的“仙凡感”

“路遇”是《天仙配》的开篇,七仙女打破天规,于银河边与董永相遇,银河作为“水”的极致形态,既是仙界的屏障,也是爱情的媒介,黄梅戏唱腔优美,七仙女唱“我本住在蓬莱村”时,旋律如流水般婉转,配合舞台上飘渺的云纱与模拟银河的灯光,营造出“水汽氤氲”的仙境感,这里的“水”淡化了对立,强化了“仙凡恋”的浪漫与超脱,成为连接天地的情感纽带。

越剧《梁山伯与祝英台·十八相送》:水的“隐喻性”

“十八相送”以流水为线索,串联起梁祝的对话与情感,途经“独木桥”,祝英台唱“过了个独木桥又来一个湾”,暗示“二人同心路难行”;见“池塘里一对鸳鸯”,又唱“鸳鸯成对不分离”,隐喻对爱情的渴望,越剧的【四工调】唱腔如流水般细腻,祝英台借“水”传情,梁伯却浑然不觉,流水成为“情意相通却命运相隔”的隐喻,暗合“化蝶”的悲剧结局。

川剧《秋江》:水的“动态美”

川剧《秋江》以“水”为舞台核心,陈妙常乘坐小船追赶潘必正,江水的流动与船行的颠簸构成主要表演内容,演员通过“船步”模拟船行江上,身体随波浪起伏,水袖如浪花翻卷,配合川剧特有的“帮腔”,唱“秋江一望泪潸潸”时,声腔随波涛起伏,展现江水的动态美与人物内心的焦灼,这里的“水”不仅是背景,更是表演的“肢体语言”,让观众直观感受到“人在江上,心随波涌”的意境。

京剧《打渔杀家》:水的“现实性”

《打渔杀家》中的“江湖水”更具现实主义色彩,萧恩父女以渔船为家,江水既是生存资源,也是苦难的来源,唱腔中“父女打渔在江下”的苍凉,配合渔船道具与模拟风浪的音效,展现渔民在官府压迫下的艰辛,当萧恩最终反抗时,江湖水又成为“怒火”的象征,唱腔转为激昂,水的“现实性”与社会批判主题紧密相连,体现戏曲“源于生活,高于生活”的特点。

水在戏曲中的多重意义

从上述选段可见,“水”在戏曲中绝非简单的布景,而是多维度的艺术符号:

- 情感载体:如《十八相送》的流水暗喻离别,《秋江》的江水映照焦急;

- 情节推手:如《白蛇传》的水斗推动冲突,《打渔杀家》的江湖引发反抗;

- 文化象征:如《天仙配》的银河象征仙凡界限,水的“柔”与“刚”对应传统哲学中的阴阳平衡。

戏曲通过唱腔、表演、舞美等手段,将“水”的物理特性与人文内涵融合,使自然景物成为“有情的存在”,这正是中国戏曲“虚实相生”美学的集中体现。

相关FAQs

Q1:戏曲中表现“水”的元素时,为何常结合虚拟表演而非写实布景?

A:中国戏曲强调“写意”,虚拟表演更能激发观众的想象力,秋江》中演员通过“船步”和肢体动作模拟行船,比写实布景更能传递“人在江上,心随波涌”的情感;京剧《白蛇传》用水袖翻飞代替真实水浪,既保留了舞蹈美感,又突出了人物情绪,虚拟表演以“形”传“神”,符合戏曲“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”的美学原则。

Q2:不同剧种中“水”的意象是否存在地域文化差异?

A:是的,黄梅戏源于湖北安徽,水汽氤氲的“银河”意象贴合江南水乡的柔美;川剧发源于四川,“秋江”的湍急与蜀地多山多水的地理特征相关,唱腔高亢,体现巴蜀文化的豪放;京剧《白蛇传》的“水漫金山”则融合了北方戏曲的宏大叙事,水的“汹涌”更具抗争精神,水的意象差异,本质是地域文化与剧种风格共同作用的结果。